昨日行われた中部地区中学校駅伝競走大会を写真入りで振り返りたいと思います。まず、午前9時45分から、女子、1年男子、2・3年男子の順で記録会が行われました。

<記録会>

女子の部 福田優莉(3年) 惜しくも入賞ならず

1年男子の部 丹波桜誠 5位、川本空翔 惜しくも入賞ならず

2、3年男子の部 山脇将弥(2年) 3位、林 勁志(3年) 惜しくも入賞ならず

<女子駅伝> 9位

惜しくも県大会出場とはなりませんでしたが、一人一人が自分の精一杯の走りでたすきをつなぎました。走り終わった後に5名中3名の生徒が担架で救護室に運ばれました。それだけ自分の持てる力を発揮した走りだったということだと思います。「一生懸命がかっこいい」、この言葉がぴったりの女子チームでした。体調が心配だったので保護者の方に迎えに来てもらおうという提案もしたのですが、それでも「男子の応援をしたいので、残ります」という発言を聞いた時には涙が出そうになりました(結果としては養護の先生と検討して、最後まで応援をすることができました)。レースは負けてしまいましたが、男子も含めて本当にいいチームだったと思います。

1区 勢登美祐(3年)

2区 梶尾望友(1年)

3区 中本彩和加(1年)

4区 杉谷泉里(3年)

5区 川本円花(3年)

<男子駅伝> 5位(県大会出場!)

一人一人がここまでの練習の成果を出し切り、たすきをつなぎ、見事、県大会出場となりました。目標が3位以上で、県大会出場は必ず果たしてくれるだろうと誰もが思っていましたので、選手一人一人のプレッシャーは計り知れないものだったようです。午前中から不安を口にする生徒、そわそわと落ち着きのない生徒もおり、開始前から最大の敵はプレッシャーという心の問題だと感じていました。しかし、本番では全員がしっかりと結果を出し、見事県総体出場を決めてくれました。

1区 宇佐美快斗(3年)

2区 長田 塁(1年)

3区 馬野獅斗(3年)

4区 蔵本星愛夢(3年)

5区 岸田悠翔(3年)

6区 松村 健(3年)

大会終了後には、全員が自分の力を出し切ったという表情で記念写真を撮りました。

学校に戻ると、1、2年生の部活中だった生徒たちが駅伝部員たちを出迎えるという温かい場面もありました。

保護者の皆様、応援本当にありがとうございました。今後は男子が県総体へ向け、さらに練習を積んで頑張りますので、今後も応援よろしくお願いします。

本日の朝更新の学校日誌はこの下にあります。ご覧になっていない方はそちらの方もご覧ください。

先週、専門委員会が行われ、各委員の自己紹介、副委員長選出、主な活動の説明、活動目標、具体的な活動内容などについて話し合いました。早速、各委員会では学校をよりよくするための活動が始まっています。特に驚いたのは、1年生が2分前着席を守れないというアンケート結果への対策として、3年生が数分前に1階に降りてきて着席を呼びかけている点です。学校を良くしていきたいという3年生の思いがあらわれた取組だと思います。

<記録会> 女子の部 福田優莉 惜しくも入賞ならず

1年男子の部 丹波桜誠 5位

川本空翔 惜しくも入賞ならず

2、3年男子の部 山脇将弥 3位

林 勁志 惜しくも入賞ならず

<女子駅伝> 9位

1区 勢登美祐、2区 梶尾望友、3区 中本彩和加、

4区 杉谷泉里、5区 川本円花

惜しくも県大会出場とはなりませんでしたが、一人一人が自分の精一杯の走りでたすきをつなぎました。

<男子駅伝> 5位 (県大会出場!)

1区 宇佐美快斗、2区 長田 塁、3区 馬野獅斗、

4区 蔵本星愛夢、5区 岸田悠翔、6区 松村 健

一人一人がここまでの練習の成果を出し切り、たすきをつなぎ、見事、県大会出場となりました。応援ありがとうございました。

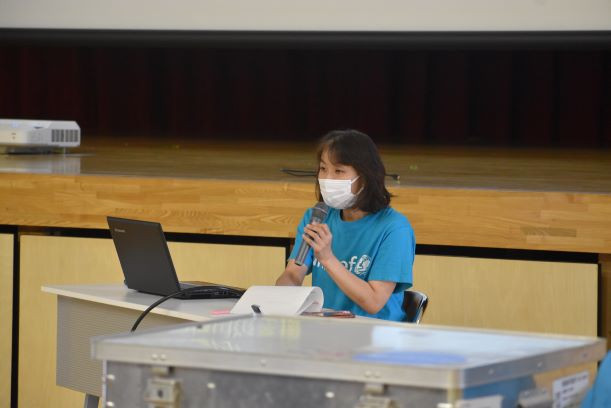

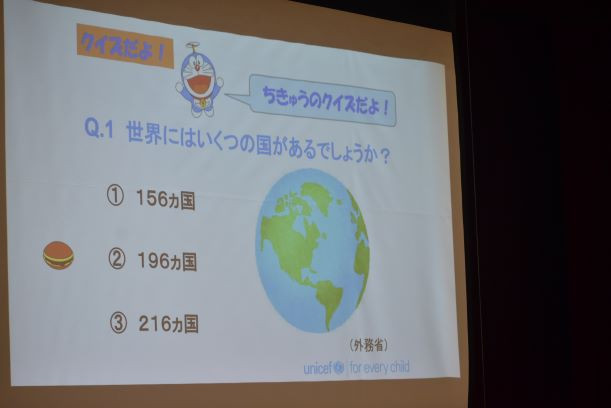

先週、1年生で「ユニセフ子どもの権利条約講演会」を実施しました。ユニセフとは国際連合児童基金のことで、すべての子どもの権利と健やかな成長を促進するために活動している国連機関です。開発途上国・戦争や内戦で被害を受けている国の子どもの支援を活動の中心としながら、「子どもの権利条約」の普及活動にも努めておられるそうです。この日は、子どもの権利条約を中心にお話をしていただきました。

本日は中部駅伝です。結果が分かり次第、ホームページにアップしていきたいと思いますので、楽しみにしておいてください。

先日の給食試食会の感想の中に献立表をホームページに掲載してほしいという要望がありましたので、今月より掲載をさせていただきます。

10月の給食予定献立表を掲載させていただきます。献立表は、いつでもメニュー「給食予定献立表」からご覧いただけます。

R5.10月献立表 湯梨浜中学校.pdf

なお、本校では毎日給食のメニューを写真入りで紹介しています。コンピュータ、タブレット端末では、学校日誌の右側に表示されるように作成しているのですが、携帯電話によっては学校日誌、メニュー、カウンタのさらに下に表示されてしまいます。そのことをご存じでない保護者の方がおられるということがわかりましたのでご紹介させていただきました。一度、画面を下にスクロールして、子どもたちが食べている給食をチェックしてみていただければと思います。

昨日、明日行われる中部地区駅伝の激励会が開かれました。夏休み中からずっと練習に頑張ってきた駅伝部のみなさんを全校で激励しました。入場後、生徒会長激励の言葉、男女それぞれの駅伝部を代表してのキャプテンの抱負、校長激励の言葉と続きました。校長の話では「君たちはきっと全力で頑張るだろう。もしかしたら頑張りすぎてしまうかもしれない。そんな時、走っていて辛くなったら、一緒に練習してきた仲間やクラスで応援してくれる友だちの顔を思い出しながら走ってもらいたい。そういう時こそ、見えない魔法の力がはたらき、持っている以上の力が出せるものである」という話をさせてもらいました。駅伝部諸君、みんなで心から応援しています。自分の力を信じ、仲間の力を信じ、明日は頑張ってきてください。

<駅伝部最後のタイムトライアルの様子>

君たち駅伝部のみなさんには、「一生懸命がかっこいい」という言葉が本当に似合います。

先週金曜日に実施した人権教育参観日、PTA体育厚生部主催の給食試食会、PTA企画研修部主催の研修会に、本当にたくさんの保護者の皆様にご参加いただき感謝申し上げます。

12時55分からの給食試食会は体育厚生部の部員さん方が配膳してくださった給食を、希望された保護者の方に試食していただき(メニューは10月6日の給食紹介のページ参照)、その後、本校栄養職員が「湯梨浜町学校給食センターについて」の講話を行いました。

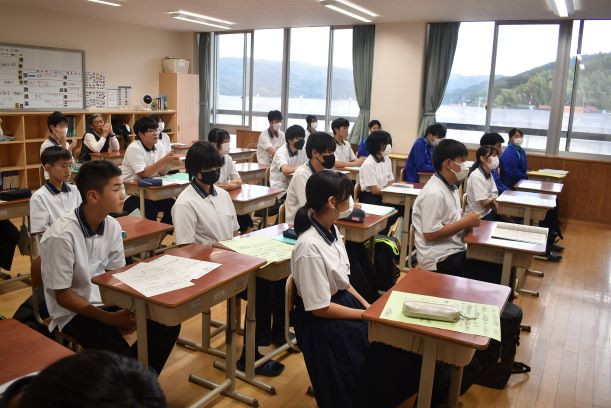

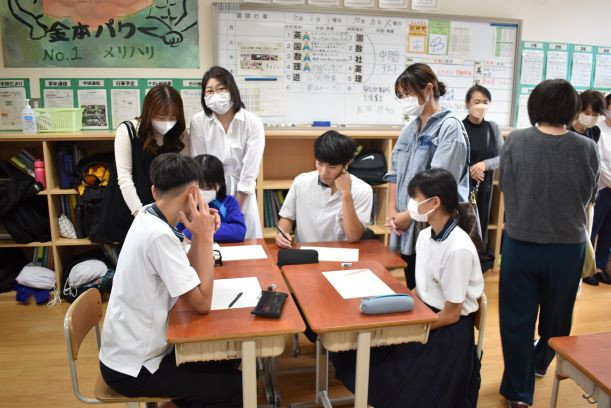

その後、5限目は各クラスで人権学習の授業を公開しました。1年生は「子どもの権利条約」、2年生は「心のバリアフリー」、3年生は「統一応募用紙」についての学習でした。

<1年生>

<2年生>

<3年生>

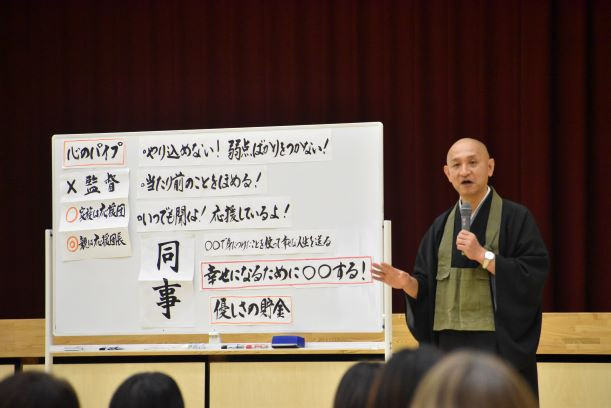

5限後は企画研修部主催の研修会でした。講師は琴浦町清元院の住職 井上英之さんで、「つながっていますか? 心のパイプ~親は子どもの応援団長~」という演題でお話をしていただきました。井上さんは以前教師をしておられ、この湯梨浜町でも旧北溟中で9年間、旧東郷中で2年間勤務されており、当日は当時の教え子である保護者の方も何人か話を聞いておられました。子どもが幸せな人生を送れるよう、親は応援団長として応援し続けましょうという言葉が印象的でした。

10月15日(日)10:00~14:00、ハワイアロハホールで行われる「ゆりはま商工会フェスタ」に湯梨浜中学校の生徒会執行部のメンバー4名が参加し、野花梅関連商品の販売を担当します。これは、今年度の職場体験でお世話になった湯梨浜町商工会議所と湯梨浜中学校の共同企画で、各商品のPOPや看板などは本校美術部の生徒が効果的な書き方を学習しながら作成しました。その事前指導が10月5日(木)放課後、湯梨浜中学校で行われ、その内容はフェスタ当日の動きと接客の練習でした。また、本校の職場体験の様子なども展示される予定ですので、保護者の皆様もぜひお越しいただければと思います。なお、下記アドレスより商工会議所の商工会フェスタ紹介ページにとぶことができます。

湯梨浜町商工会議所

https://yurihama.tori-skr.jp/info/5336086

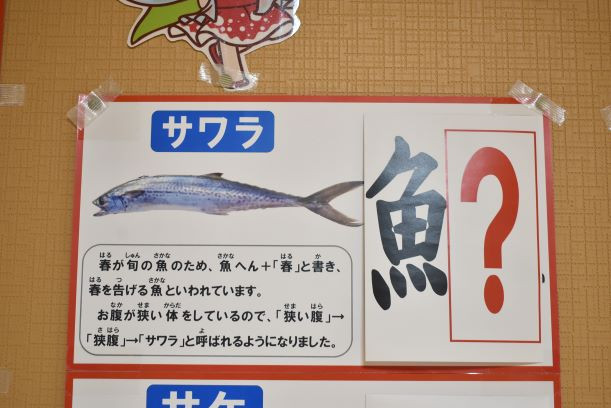

参観日ですでに見ていただいた保護者の方もおられると思いますが、図書館外の廊下にはノーベル賞関連の記事が、ホールには漢字でわかる魚の特徴についての掲示がされています。

<ノーベル賞関連の記事>

最近、日本海新聞でノーベル賞関連の記事が増えていますが、それを少しずつ掲示して紹介してくださっています。

<漢字でわかる魚の特徴>

漢字を見るとその魚がどんな魚なのかがよくわかります。クイズも交えながら魚の特徴が分かるように工夫して作成されています。

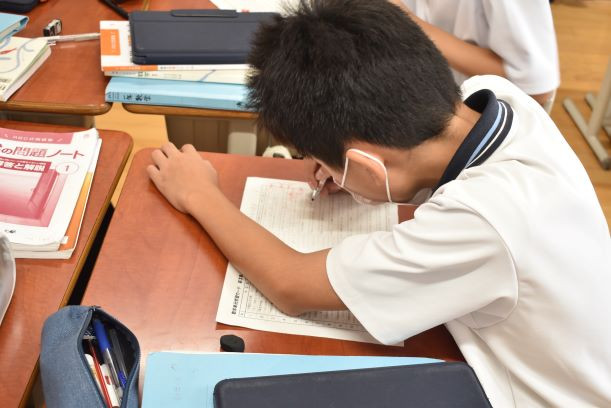

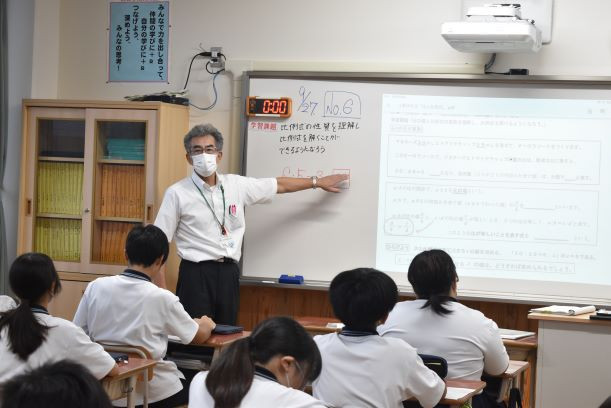

本日は、齋尾先生が1年3組で行った研究授業の様子を紹介したいと思います。この時間の学習課題は「比例式の性質を理解し、比例式の解き方を説明しながら解くことができるようになろう」でした。まずは先生から学習課題の確認と学習の流れの説明(いつも授業はここから始まります)があり、小学校の学習の振り返りを行いました。

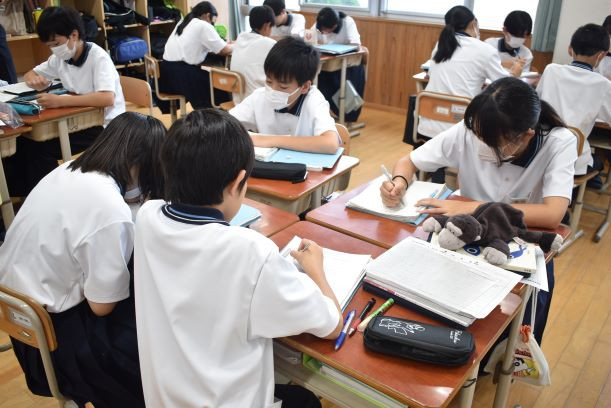

そして、授業は予習をしてきたワークシート①の内容を班内で発表しあい、わからなかったことを互いに補い合うことから始まりました。班の仲間、クラスの仲間のために、家から予習に頑張ってくるのも協同学習の大切な要素のひとつです。

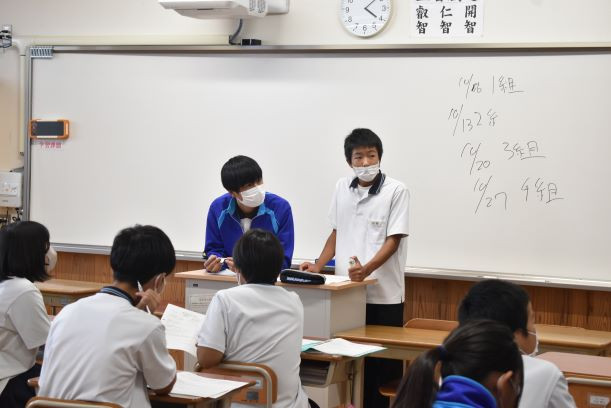

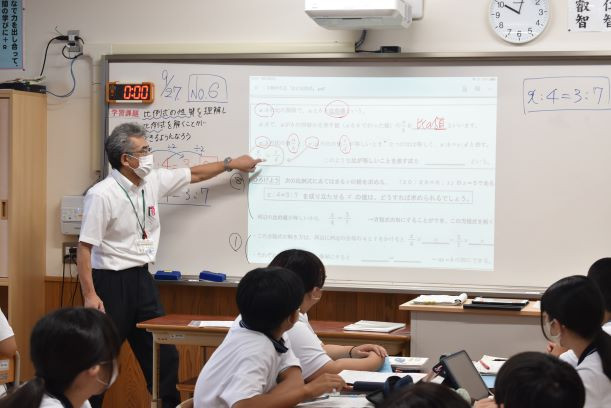

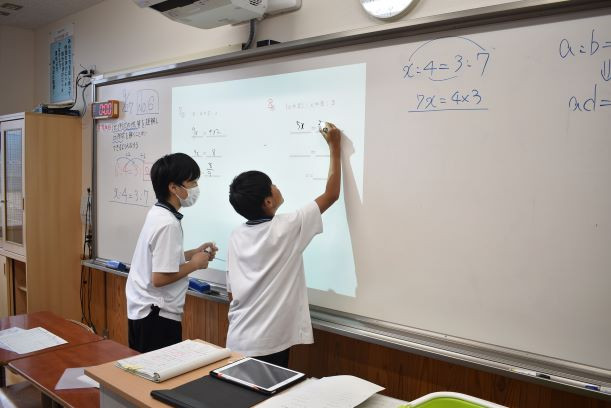

次に各班で確認しあったことをクラス全体でまとめました。このまとめにより、「a:b=c:dならばad=bc」という比例式の性質がわかりました。

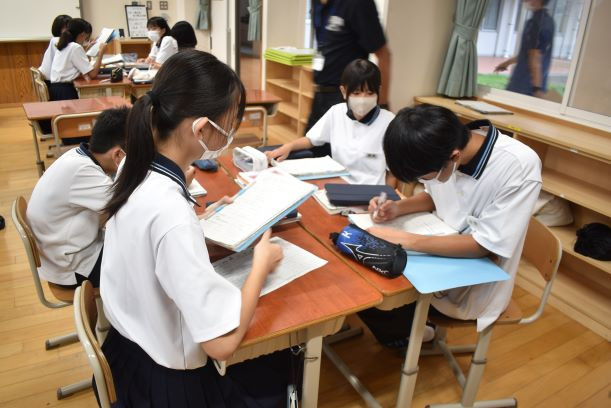

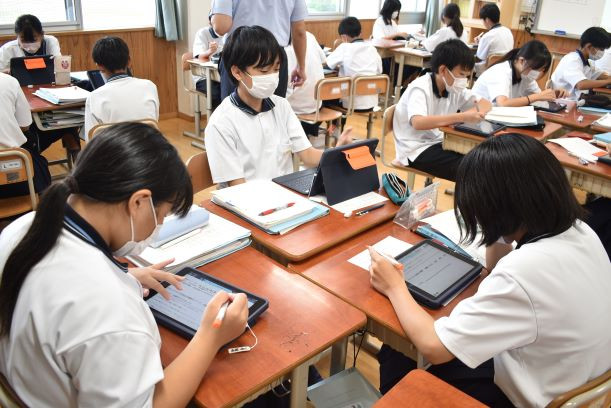

そしていよいよ、比例式の性質をつかってワークシート②の練習問題(例 x:2=8:4)に挑戦しました。わからない人は班の仲間から教えてもらっても大丈夫です。わからないことは、先生でなく、できるだけ仲間に聞くのも協同学習の特徴のひとつです。

次に、解いた問題の解き方をクラス全体で確認しあいました。

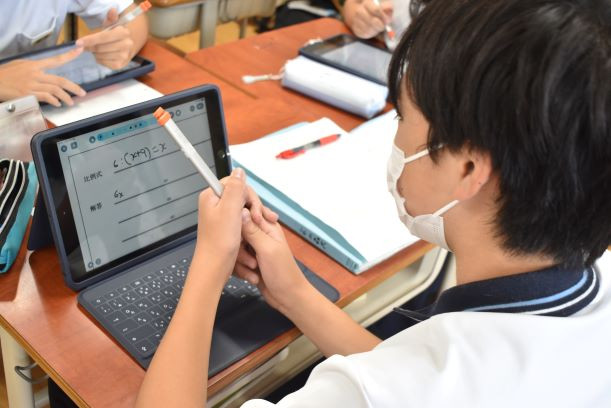

ここからが、この時間の最も大切な学習で、おもしろい部分でもあったと思います。なんと、各自が仲間に出題するためのオリジナル問題とその解答を作成したのです。難しい問題をつくれば、それだけ班の仲間の勉強にもなります。みんな一生懸命に問題をつくっていました。中には、中学1年生では解けない問題をつくってしまい、自分が作った問題の解答がつくれず苦戦している人もいました。それも勉強だと思います。

そして、つくった問題を班内で解きあい、互いに答え合わせをしました。果たして全員が班員のつくった問題を全問正解できたのでしょうか?

最後は、今日の授業の振り返りをして授業は終わりました。