令和7年8月3日(日)に第21回皆生養護学校同窓会総会を開催しました。2年ぶりの開催でしたが、変わらず元気な姿を見せていただいた方や今回、初めてご参加いただいた方など、古くは昭和53年度卒業の方から一昨年度卒業した方まで、幅広い年代の方が集まり、卒業生21名、先生方7名の総勢28名が集まり旧交を温めました。

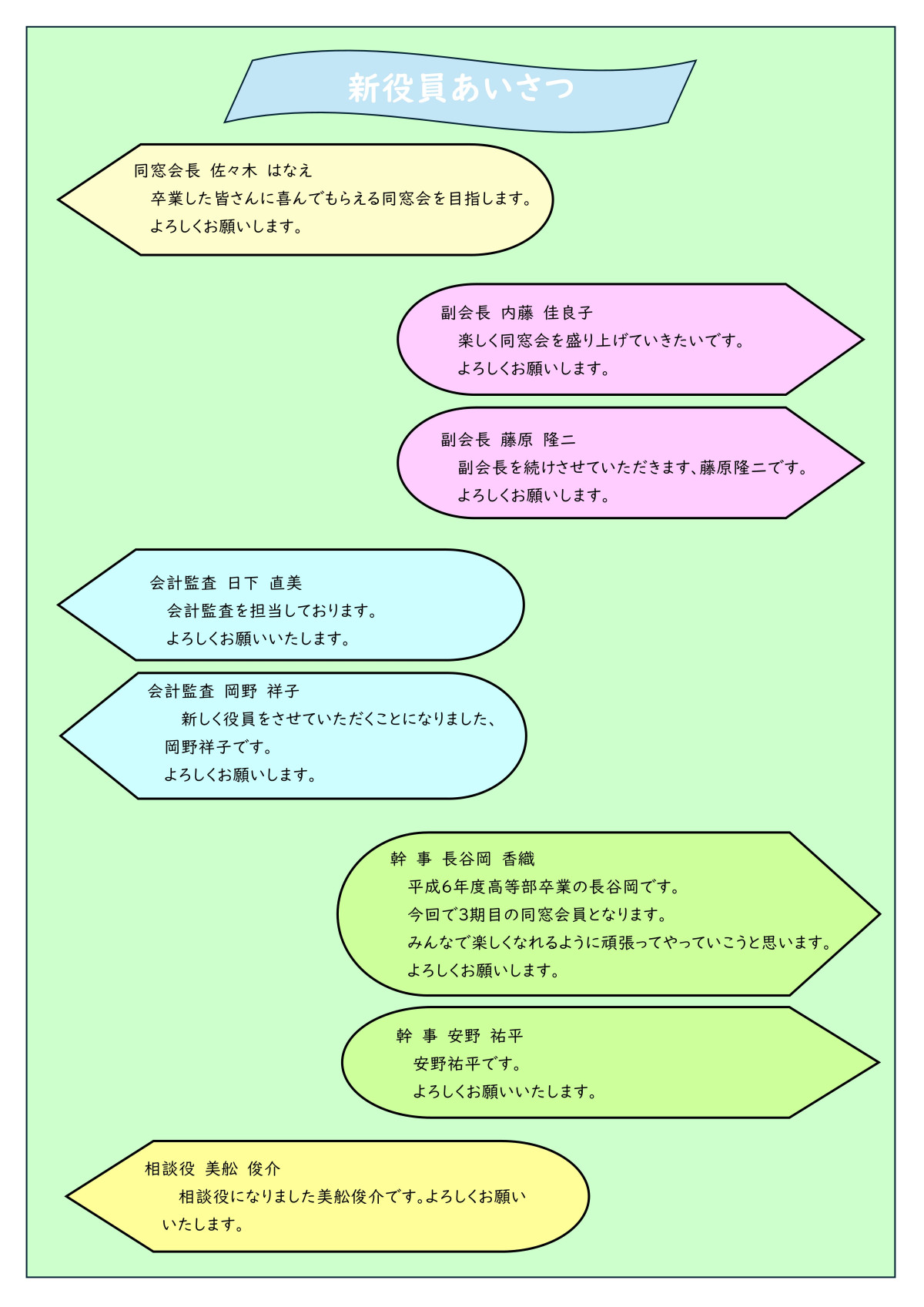

今回の総会をもって長年、役員をしてくださった方が数名、役員を退任されました。長い間、ありがとうございました。新役員の体制も決まり、今後は新しいメンバーで同窓会役員を運営していきます。

総会後には、平成14年卒業の岡野祥子さんの卒業後から現在までの体験談をお話しいただきました。また、小グループに別れて参加者の自己紹介と近況報告をフリートークでざっくばらんに語り合いました。楽しい時間はあっという間に過ぎていきました。

たくさんの御参加、ありがとうございました。

新役員あいさつ.pdf

皆生養護学校同窓会では、2年に一度、同窓会総会を行っています。本年度(令和7年度)は8月3日(日)に総会を開催しました。

【参考】

私は、皆生養護学校を卒業後、旅館に就職しました。

仕事はパソコン作業でした。この頃はうまく話せず、文字盤でコミュニケーションをとろうとしていましたが、なかなか伝わらずもどかしい思いをしていました。

旅館での仕事を続けられると思っていましたが、支配人さんに「役場に行ってくれ」と言われ、旅館の仕事を離れることになりました。

役場での仕事もパソコン作業でした。単語を少し話せるようになりましたが、会話はできず、周りの人とうまくコミュニケーションがとれず、仕事を続ける自信を失ってしまいました。そして1年で契約更新されることなく、退職となりました。

約1年、ニートとして過ごした後、作業所に通うようになりました。作業所での仕事もパソコン作業でした。支援員さんに怒られ、泣いたこともありましたが、「辞めたい」と思ったことはありませんでした。

生活ではダイエットをがんばりました。電動車いす生活で活動量が少なく太ってしまいましたが、週3回CHAXの運動と食事量の見直しで痩せることができました。

できることを増やしたいと養和病院の外来リハビリに週2回、通いました。おかげで立ち上がること、歩くこと、話すことができるようになりました。

そして養和病院に再就職することになりました。ここではパソコン作業の他、立ち作業や電話対応を任されています。今は仕事中、自分からコミュニケーションをとっています。仕事は忙しいですが、楽しく通っています。

再就職して気づいたことは、①周りの人とコミュニケーションの大切さ。②出会いを通じて感じた、自分の視野の狭さ。③ニート時代があったからこそ、忙しく働ける楽しさ。多くのことを学びました。

今は気持ちが前向きになり、多くのことを学べる職場で働けるのが本当に嬉しいです。

令和5年8月6日(日)に第20回皆生養護学校同窓会総会を開催しました。3年間新型コロナウィルス感染症予防のため開催できていませんでしたが、今年度は久しぶりに開催しました。昭和47年度卒業の方から一昨年度卒業した方まで、幅広い年代の方が集まり、28名の卒業生や以前在籍された先生等、総勢37名が集まり旧交を温めました。

総会後には、参加者の自己紹介と近況報告をしました。また、内藤佳良子さんの意見発表やボッチャ体験があり、楽しい時間はあっという間に過ぎていきました。

たくさんの御参加、本当にありがとうございました。

同窓会会長 中前美春

本格的な夏を前に暑い時期となりました。卒業生の皆さんはいかがお過ごしでしょうか。私が会長をさせて頂き、10年以上が経ちました。同窓会のホームページで挨拶をさせて頂くのは、多分2回目だと思います。長い間そのままにしていましたが、この度、新しい挨拶文を掲載することになりました。この3年間はコロナ禍があり、同窓会が開けませんでした。今年は8月6日(日)に同窓会総会を開催することになりました。今までたくさんの人に協力して頂き、同窓会を進めていくことができています。8月には皆様にお会いできるのを楽しみにしております。今後とも同窓会の運営を協力して頂きながら、運営していきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。

「卒業後の活動と、これから挑戦してみたいこと~皆生から広がる学び・出逢い」

皆生養護に来たことは、私にとってターニングポイントであったと思います。それまで通っていた地元の小中学校では、‘ハンディキャップのある私’はどこか特別な存在であり、努力しても周りの人と同じようにできないことも多く、悩んでいました。皆生では、それぞれに合った方法で勉強し気持ちを表現することが普通で、人と違っていてもいいのだと気づくことができました。先生方が私の可能性を信じ、良いところを引き出してくださったお陰もあり、無理に頑張らなくても今できることを大切に生きていこうと思えるようになりました。一人でゆっくり自分と向き合うことの多い時期でしたが、学校に行けないときも、先生や友達の存在が私の支えになっていました。皆生での気づきや体験が、その後の様々な人との出逢いや活動につながっています。

私は現在、通信制の大学で学んでいます。自宅から通える大学が少ないことと、自分のペースで学べることが、この方法を選ぶ決め手になりました。皆生養護を卒業後、大学で世界遺産学を学びました。世界遺産をツールに、考古学や宗教・歴史・観光・建築などの幅広い分野を通して、先人の知恵を生かし、変化の激しい今の時代をどう生きていくのかについて考える視点を持つことができました。すべてインターネットで受講できる日本初の大学で、通学が不要なため、日本全国・海外からも幅広い職種や年齢の方が集まり、熱心に学ばれていました。実際に本を執筆されたり、発掘などのフィールド調査に携わる先生方にレポートを添削していただき、他の学生の方とも掲示板やメールで意見交換するなかで、自宅に居ながら日本各地や世界を旅するように自分の視野を広げることができました。この大学で、私の発想を面白いと言ってくださる方々と出会い、独自の観点で物事を捉えるのはとても素敵で大事なことだと教わりました。

学部の募集停止や科目の規定変更などもあり、予定より長く在籍することになりましたが、無事に卒業し、学士号を取得しました。さらに、思いがけず学長賞をいただき、キャンパスにて学生代表謝辞も述べさせていただきました。

現場実習でお世話になった地域の図書館で、絵本の読み聞かせや返却本の整理のボランティア活動をしています。読み聞かせは、皆生の図書館で実習していた時、司書さんが薦めてくださったことをきっかけに始めました。私の読むお話を、小学部や中学部の子たちが目を輝かせて聴いてくれたことがとても嬉しく、元気をもらいました。彼女たちから絵本の愉しさを改めて教わり、クラスにも出張して好評でした。その時抱いた、「人に何かをしてもらうだけではなく、自分の好きなことや得意なことを生かして人の役に立ちたい!」という思いは今も私の原動力になっています。読み聞かせだけでなく、わらべうたや手遊びにも挑戦中です。

皆生の図書館にあった1冊の本がきっかけで、カラーセラピーに興味を持ち、カラーセラピストの資格を取りました。毎年1~2回ブース出店し、お客様が気になる色を通してご自身の気持ちや体の状態に気付き、より豊かな毎日を過ごすためのヒントを、お話を聞きながら一緒に見つけています。またアロマについても、授業で体験したことが趣味や資格につながりました。歌も好きで、音楽の先生に誘われてゴスペルサークルのメンバーとして活動していました。個性あふれる皆さんと公会堂や教会などで共演することができました。皆生の同窓会やセンターで歌う機会にも恵まれ、幸せでした。この経験は、わらべうたや読み聞かせの際の発声に生かされていると思います。

また、皆生に来た頃から、デジカメで写真を撮り始めました。高等部の時ブライトをきっかけに、撮りためた写真で1作目の写真絵本『いきものたちの旅』を創りました。主に動物の写真に文をつけたもので、卒業後も図書館での読み聞かせに活用し、子どもたちやお母さん方・司書さんにも喜んでいただきました。次に、大学生活の記念として2作目の写真絵本『空と雲の印象』を制作しました。本作では、山陰の空や雲の写真を中心に構成しました。この本の世界を多くの方に楽しんでいただきたいとの思いから、図書館や銀行で展示もしました。展示の前の交渉から準備・搬入出まで、自ら積極的に動き、意欲を持って取り組むことができました。チラシを作り、今までお世話になった方や新たに出会った方々にもお知らせして、様々な感想やエールをいただく機会を得ました。各会場とも大盛況となり、とてもありがたく貴重な経験になりました。将来は、図書館への寄贈や出版もしたいと考えています。

大学を卒業後は、別の大学に入学し、念願だった図書館学を学んでいます。皆生に来て初めて司書という職業を知りました。司書さんは、本にはいろいろな楽しみ方があるということを教えてくださり、その時々で心に寄り添ってくれる本とメッセージを届けてくださいました。私も、本とそこに広がる世界を通して、地域や周りの方に恩送りをしたいと考えています。そのために、自分の知識や技能などの引き出しを増やし、その過程で生きる力を身につけていきたい。それが今も学び続ける理由です。

最近では、民話や昔話の語りに独学で取り組んでいます。はるか昔から受け継がれてきたおはなしを、日本人の遺産として次世代に繋ごうと語り始めたところです。これまでの学びや経験と想像力を総動員し、ライフワークとして続けていこうと考えています。

今の時代は、様々な大学や資格などがあり、いろいろな方法で学ぶことができます。皆さんも、もし何かを学びたいという思いがあったら、それを大切にして、自分に合った方法で挑戦していただきたいと思います。

|

同窓会で体験発表をして下さった卒業生の方の

発表を紹介します。

|

私は、南部町役場で南部町議会の議事録作成をしています。働き始めたのは平成21年4月1日からで、あかり広場、株式会社大峠という基板組み立て加工の会社、ワークホームを経ての職場になります。

働き始めてからの3年間は天萬庁舎の会議室を借りて午前中だけ議事録作成をしていましたが、天萬庁舎の改修工事でそこが使えなくなってしまったため、現在は西伯病院の隣にある健康管理センターすこやかというところの2階の会議室の一室を借りて仕事をしています。仕事量がふえ、現在の就業場所にかわって半年たってからは勤務時間が3時間半から7時間半にふえました。

仕事内容は、他の課から頼まれた健診結果の入力などもしますが、南部町議会の本会議である臨時議会、定例議会、予算決算常任委員会という定例会で提案された議案の中身を審査する議事録作成を主にしています。この仕事をし始めて8年以上たちました。

この仕事をする上で役立っていることは、ブラインドタッチです。ブラインドタッチをするきっかけは、私が中学部だったとき、ブラインドタッチでパソコンのキーボードを見ずにタイピングをしておられる先生に憧れたことでした。最初はどこに何のキーがあるかわからず、両手がブルブル震えていたのですが、1カ月たったときには震えもなくキーを打てるようになりました。スムーズにキーを打てるようになるには3カ月くらいかかりましたが、一生懸命練習してきてよかったと今になって思います。

議事録作成で特に意識していることは、予算決算常任委員会で聞き取れないところをなくしたり、起債されていない休憩と再開時間を逆算したりすることに執念を燃やすことです。そう思うようになったきっかけは、この委員会はテレビ中継される本会議とは違い、出席者の方が好き勝手に発言されて聞き取りにくい上、休憩と再開時間も書かれていないことがあるため、私たちが入力した議事録をチェックする議会事務局の事務員さんが非常に大変な思いをしているという話を電話で聞いたからです。最初はその方も最初から最後まで音声を聞いてチェックしていたそうですが、余りにも忙しくて常任委員会だけを見ていられる時間がなくなってしまったため、こちらで聞き取れない部分だけを議会事務局が改めて聞いてチェックするという形になりました。そのときから全部こちらで解決すれば向こうの負担も減るだろうと考え、よほどのことがない限り、記載されていない休憩・再開時間の逆算も、聞き取りにくい部分も自分が担当するものは自分自身で解決するようにしました。本会議も同じように議会事務局が休憩と再開時間を記入し忘れた場合は、こちらで逆算して時間を入力しています。

仕事をする上で工夫していることは、3カ月に1回開催される定例会は審議される内容がほぼ決まっているため、議事日程、付議事件、会議録署名議員をある程度こちらで予測して原紙を作成して少しでも早く提出できるようにしたり、議会の発言で出てくる他町村の名称、講師の先生の氏名、講演名、法文、法律名なども資料がないものに関しては自分で調べたりするということです。そうすることで少しでも訂正箇所が少なくなるようにしています。そのために余り開く機会はないですが、六法全書も買いました。ほかにも標準用字用例辞典も議事録作成をする上では必須ですので、実費で購入していました。今は議会事務局に話すと経費で買ってくれるようです。

健診の入力に関しては余り関数を知らないため、休憩中や帰宅後に自分で調べて少しでも効率よく入力作業ができるようにしています。他の課からお願いされる健診の入力作業は基本的に私が引き受け、先輩と後輩には議事録作成に専念してもらっています。それも働く時間をふやしてほしいと当時の健康福祉課長にお願いされた理由でした。そのおかげでいろいろと勉強できてよかったと思っています。

あとは親切な職員さんのいるこの職場でこれからも雇い続けていただけるように願うのみです。