食育の日には少し早いですが、こども園から中学校まで旬の食材を使った同じ給食が出ています。「白菜」は、日本では12番目に多く作られている野菜です。白菜が日本で作られるようになったのは意外に新しく、今から130年ほど前です。今では、漬物やなべ料理など、広く使われるようになっています。

「おでん」は、一度にいろいろな種類の食べ物を食べることができる上に、体が温まるので、寒いと時にピッタリな料理です。おでんの始まりは、江戸時代にはやった、こんにゃくや、とうふにみそをつけて食べる「田楽」だと言われています。

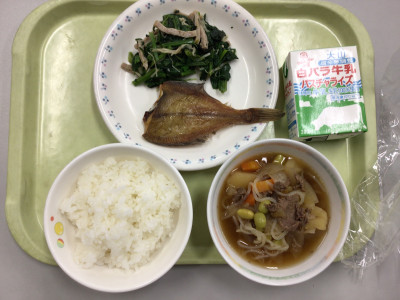

12月12日(金)

鳥取県で生まれ育った牛肉を使ってあります。鳥取県では、昔から畜産が盛んで、日南町でも、昔から肉牛の繁殖が行われています。和牛の良さを競う、和牛能力共進会には、第一回大会から出品していて、入賞したこともあるほど、良い牛が育てられてきました。

ここでクイズです。

鳥取県の和牛のおいしさは、何と言う「あぶら」が多いからでしょう?

①オレイン酸 ②リノレン酸 ③ドコサヘキサエン酸

答えは、①オレイン酸です。鳥取和牛オレイン55は、肉の脂肪にオレイン酸が55%より多くふくまれていないといけないことになっています。

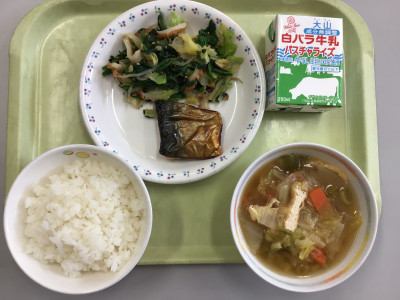

12月11日(木)

「ほうれん草」は、冬が旬の野菜です。冷えこむと葉っぱがやわらかく、甘みが出て、おいしくなります。ほうれん草は、人気のある野菜で、日本でも多く作られています。日本で作られているほうれん草の量は、世界で4番目です。

ここでクイズです。

「ほうれん草」が初めて栽培されたのは、今の何という国があるところでしょう?

①フランス ②イラン ③ネパール

答えは、②イランです。今のイランがあるペルシャ地方で栽培されるようになったほうれん草が、世界中に広まっていきました。

12月10日(水)

「みぞれ汁」は、大根おろしを、だし汁の中に入れて作る料理です。大根おろしが、この季節に降る、みぞれに似ていることから、大根おろしを使う料理には「みぞれ」という名前が付けられます。大根が甘く、おいしくなる、この季節ならではの料理です。

ここでクイズです。

大根おろしは、むかし、何のくすりをして使われていたでしょう?

①切りきず ②しもやけ ③おなか

答えは、③おなかです。大根は、胃や腸のはたらきを助けて、胃もたれや便ぴに良いとされています。

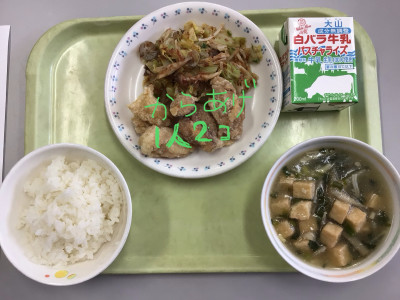

12月9日(火)

「かす汁」は、酒かすが入ったみそ汁です。酒かすは、お酒を造る時にできる、お酒をしぼった後のしぼりかすです。酒かすを汁の中に入れると、お酒のうま味が加わったり、香りがよくなったりします。また、汁をのむと体が温まるので、寒い時にピッタリの料理です。

ここでクイズです。

酒かすは、何からできているでしょう?

①大豆 ②お米 ③小麦

答えは、②お米です。お米からお酒を造るので、その時にいっしょにできます。

12月8日(月)

「有機農業の日」です。日南町は昨年の4月に「オーガニックビレッジ宣言」をして、日南町全体で有機農業を進めているところです。有機農業で作られた「にんじん」を始め、農薬や化学肥料をできるだけ少なく育てたお米や野菜などが給食に使われています。味わって食べてみてください。

ここでクイズです。

「オーガニックビレッジ宣言」をしている市町村は、全国にいくつあるでしょう?

①100 ②150 ③300

答えは、②150です。昨年より19市町村、増えました。日南町は、鳥取県で最初にオーガニックビレッジ宣言をした町です。

12月5日(金)

「治部煮」という料理は、石川県の郷土料理として知られています。とり肉に、かたくり粉を付けて、だしで煮るので、料理が冷めにくく、寒い冬にピッタリの料理です。元々は、わたり鳥で作られることが多かったようですが、最近では、手に入りやすい、にわとりの肉を使うこともあります。

ここでクイズです。

元々、治部煮によく使われていた鳥は、どれでしょう?

①キジ ②カモ ③ハト

答えは、②カモです。秋に北からやってくるカモを使って作られていたようです。

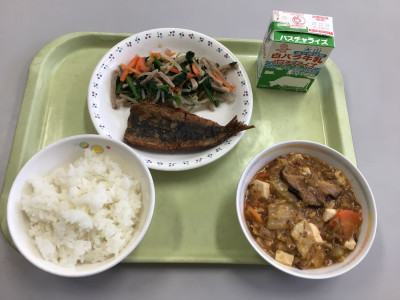

12月4日(木)

「イワシ」は、鳥取県でも昔からよく食べられている魚です、また、世界の国々とっても重要な魚となっています。イワシは、世界で一番多くとられている魚で、世界中にイワシを使った料理があるくらい、よく食べられています。

ここでクイズです。

「イワシ」から作られるものは、どれでしょう?

①するめ ②しょっつる ③アンチョビ

答えは、③アンチョビです。パスタなどの料理に使われるアンチョビは、カタクチイワシを発酵させて作ります。

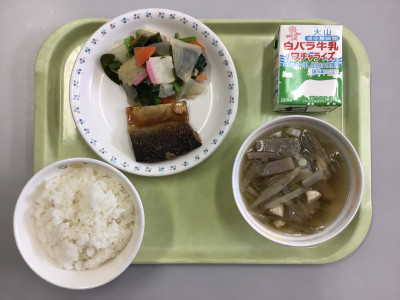

12月3日(水)

「ごぼう」は、冬が旬の野菜です。気温が20度くらいの、あたたかいところで育ちますが、おもに食べる根の部分は寒さに強く、冬までに大きく育ちます。ごぼうは日本に薬として伝わりましたが、今では野菜として食べられていて、世界で一番多く食べているのは、日本人だそうです。

ここでクイズです。

ごぼうを一番多く作っているのは、どこでしょう?

①北海道 ②青森県 ③鹿児島県

答えは、②青森県です。日本で作られているごぼうの、4割が青森県で作られています。

12月2日(火)

「春菊」は、今が旬の野菜で、キクの香りがするのが特徴です。春菊という名前は、春に黄色い、菊の花に似た花が咲くことから名付けられたと言われています。春菊は栄養豊富な野菜で、特にカルシウムは多くふくまれている上に、ゆでても減らないので、カルシウムをとるのに良い野菜の一つです。

ここでクイズです。

「春菊」をよく食べるのは、世界のどの地域の人たちでしょう?

①東アジア ②アフリカ ③ヨーロッパ

答えは、①東アジアです。春菊は、主に、日本、中国、韓国で食べられていて、ヨーロッパ州では、主に花を見るために育てられています。

12月1日(月)

「千草あえ」は、全国の学校給食で、むかしからよく食べられてきた料理です。「千草」という言葉は、物や種類が多いことを表すので、千草あえは、いろいろな種類の食べ物を使ったあえ物料理だと言えます。他にも、卵にいろいろな具を混ぜて焼く「千草焼き」などの料理にも「千草」と付きます。

ここでクイズです。

「千草色」とも言われる色がありますが、どんな色のことでしょう?

①虹色 ②玉虫色 ③明るい青緑色

答えは、③明るい青緑色です。千草色は、浅葱色の別の呼び方で、うすいネギの葉のような色が、植物を連想させます。

11月28日(金)

「かみかみこん立」です。よくかんで食べるようにしましょう。「筑前煮」は、福岡県の郷土料理です。とり肉と根菜などを炒めてから煮て作ります。根菜をたくさん使うので、かみ応えがあります。特に、ごぼうを使うことが多く、福岡県は、ごぼうの消費量が多いことでも知られています。

ここでクイズです。

福岡県では、「筑前煮」のことを何と呼ぶでしょう?

①筑前煮 ②がめ煮 ③水炊き

答えは、②がめ煮です。福岡の言葉で、寄せ集めるという意味の「がめくりこむ」を短くして、「がめ煮」と呼ぶそうです。

11月27日(木)

みそ汁に「白菜」が使われています。白菜は、中国で生まれた野菜で、かぶとチンゲンサイが混ざってできた野菜だと言われています。主に、東アジアの国々で食べられてきた野菜ですが、日本で食べられるようになったのは、およそ130年前だそうで。

ここでクイズです。

ヨーロッパ州などの国々では、白菜は「中国の何」と呼ばれているでしょう?

①キャベツ ②ほうれん草 ③かぶ

答えは、①キャベツです。白菜とキャベツは元々、ヨーロッパ州生まれの同じ野菜だと言われています。