【電気科】令和3年度課題研究発表会を実施しました。

2022年2月4日 15時59分 去る1月17日(月)、午後の三限を使って3年生の「電気科 課題研究発表会」を行いました。これは、3年生が1年間、テーマごとの6つの班に分かれて取り組んだ内容を生徒の前で発表するものです。

昨年に続きコロナ対策として、3年生は椅子を離して座った発表会場で、来年取り組む2年生は発表会場と Google meet で繋いだ教室で、それぞれの場所で6テーマ全てを聞いてもらいました。

昨年に続きコロナ対策として、3年生は椅子を離して座った発表会場で、来年取り組む2年生は発表会場と Google meet で繋いだ教室で、それぞれの場所で6テーマ全てを聞いてもらいました。

3年生は、クラスメート全員の前での発表です。デモンストレーションのある発表は、聞いている生徒の反応も上々です。

2年生は、教室でオンライン聴講です。

1)LEDを用いた電子工作 班

LED(発光ダイオード)を使って、実際に使用される、役に立つものを製作しました。

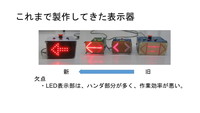

ここ数年は、バスケットボールの試合で使用する「ボールポゼション表示」に警告音を鳴らす「ホーン」の機能を組み入れた機器を製作しています。

毎年改良品を作成、様々な会場で使っていただいていますので、故障や破損が生じます。これらを修理するのも大事な役割の一つです。

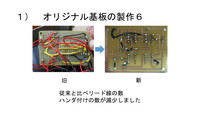

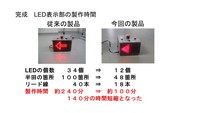

ここ数年は、実際に試合で使っていただいた感想をもとに、改良を加えた新製品を製作しています。今年はLED取り付けの作業効率の向上と、LEDの破損防止のために、ケース内にLEDを埋め込むことに挑戦、他にも使い勝手を考えて細かな改良を加えました。

大きくは「新製品開発」チームと「従来品修理」チームで活動してきました。

毎年使っていただいた意見を元に改良を加えています。

大きくは「新製品開発」チームと「従来品修理」チームで活動してきました。

毎年使っていただいた意見を元に改良を加えています。

完成した製品は、実際に西部地区のバスケットボールの試合で使っていただき、好評でした。

2)電気自動車の製作 班

皆さんの周りにも「電気自動車」が走っていませんか?

様々な理由で、ガソリン車の方が著しい普及を見せましたが、実は初めての電気自動車はガソリン自動車よりも前に作られていたくらい歴史が古いんです。

様々な理由で、ガソリン車の方が著しい普及を見せましたが、実は初めての電気自動車はガソリン自動車よりも前に作られていたくらい歴史が古いんです。

電気科では昨年度から、実際に自分たちを乗せて走ることのできる「電気自動車」の製作に挑戦しています。卒業した先輩たちは、自分たちの手で実際にモータのコイルを巻いたり、合板を切ったり、穴をあけたり、接着したりと、毎回木くずにまみれながら取り組みました。タイヤやブレーキなど、簡単に作ることのできない部品は市販のものを使う等の工夫も行い、モータや車体の大部分を形にしてくれ、卒業しました。しかし、モータの歯車とタイヤを取り付けた車軸がスリップしてしまい、実際に走らせることはできませんでした。

今年の3年生はその後を引き継ぎ、様々なところを改良、年末には実際に人を乗せての試走ができるところまで、持ってきました。

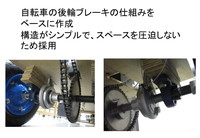

ブレーキは市販の自転車の物を使用、ペダルを工夫しました。

ステアリング(前輪の舵を取る機構)が重すぎてハンドルを動かすことができなかったところも、改善しました。

今年の3年生はその後を引き継ぎ、様々なところを改良、年末には実際に人を乗せての試走ができるところまで、持ってきました。

ブレーキは市販の自転車の物を使用、ペダルを工夫しました。

ステアリング(前輪の舵を取る機構)が重すぎてハンドルを動かすことができなかったところも、改善しました。

安全な動作ができるように、市販の部品を補助装置として使いながら、改良してきました。

まだまだたくさんの課題がありますが、来年取り組む新3年生には、その課題の達成、さらなる改善をして欲しいところです。

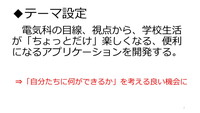

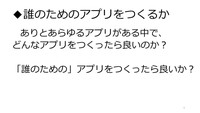

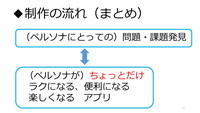

「電気科(E科)の目線、視点から、学校生活が“ちょっとだけ”楽しくなる、便利になるアプリケーションを開発する。」をテーマに、アイデア出しから制作までを行いました。

制作は予想以上に難航し、制作途中で無念の時間切れ。携わったメンバーたちは「来年に期待」と強いメッセージを残して発表会を閉じました。

これまで考えてみたこともなかった、「仕事の進め方」にも近いことにも、いろいろ取り組んできました。

制作は予想以上に難航し、制作途中で無念の時間切れ。携わったメンバーたちは「来年に期待」と強いメッセージを残して発表会を閉じました。

これまで考えてみたこともなかった、「仕事の進め方」にも近いことにも、いろいろ取り組んできました。

◆各班のアプリ(アイデア)紹介◆

1)田舎にオシャレさんを増やすアプリ

2)遅刻ガチャ(ガチャにより遅刻を予防するアプリ)

3)GOみステイション(地域をきれいにする啓発アプリ)

「GOみステイション」(地域をきれいにする啓発アプリ)の動作イメージです。

実際にアプリ開発・制作に携わり、自分たちに何ができるかを考える良い機会となりました。

4)テクノボランティア 班

学校内の各部屋のエアコンフィルター掃除、ケーブルラックの掃除、照明器具の掃除など、通常の掃除時間ではできないことに取り組みました。

普段掃除が行き届かないところは、汚れていることに改めて気づきました。

また2学期は、近隣住宅へ出かけての電気設備の確認・点検や掃除など要望に応えられるように作業をしました。

それぞれの家庭で喜んでいただき、気持ちよく作業をすることができました。

5)Arduinoで電子工作 班

「Arduinoマイコン」を用いて電子工作をしました。

具体的には、8×8ドットのマトリクスLEDで文字を表示させるものと、音声ファイルを再生するデバイスを制御して来客に反応してメッセージ音声を流すシステムの2種類の作成をしました。

8×8=64個のLEDを制御して、文字や顔を表示してみました。

二つのセンサーのどちらが先に反応したかから入室・退出を検出し、入室時には「いらっしゃいませ」、退出時には「ありがとうございました」を発生します。

現在、米工(米子工業高校)図書室においてもらっています。

生徒は、基板にデバイスを取り付けるところから、プログラミング、作品完成まで、一連の流れを体験し、制御の実際を学びました。

なかなか思った通りに動かないのですが、試行錯誤しながらも思った通りに動いたときには感動があります。

なかなか思った通りに動かないのですが、試行錯誤しながらも思った通りに動いたときには感動があります。

6)競技用ロボットの製作 班

第31回全国産業教育フェア「さんフェア埼玉2021」の中で行われた「第29回全国高等学校ロボット競技大会」に参加しました。

生徒は、大会に行けることを目指して、夏休みに出てきたり、放課後に残ったりして、一台で人による操縦と自立走行の両方ができるロボットを製作してきました。

このように頑張ってきた生徒たちでしたが、こちらもコロナ禍のため集合開催は見送られ、モチベーションが下がってしまいました。それでも大会中止ではなく、学校内で撮影した模擬競技のビデオを送ってのオンライン開催となり、改めて頑張る姿が見られました。

今回は公開されたビデオを各学校で見て優れていると思う学校に投票、投票数の多いチーム(学校)が一次審査、二次審査と勝ち上がっていくやり方でした。

これまでの大会では予選を突破することができませんでしたが、本年度ついに一次審査を通過し、結果「奨励賞」をいただくことができました。

センサーの位置、角度など繊細な調整が必要です。

発表の中では、審査用のビデオの再生もあり、バレーボールをパイプの上に乗せられたところでは、会場が沸き上がりました。

バレーボールがパイプの上に乗った瞬間に思わずでたポーズまで残っています。

バレーボールがパイプの上に乗った瞬間に思わずでたポーズまで残っています。

38名の3年生が6つのチームに別れ、この一年を通してそれぞれのテーマで、「悩んだ」こと、「苦しんだ」こと、「考えた」こと、そしてたどり着いたどうしたら「解決」できるのか、積み重ねた様々な経験を積んできました。