昨日、明日行われる中部地区駅伝の激励会が開かれました。夏休み中からずっと練習に頑張ってきた駅伝部のみなさんを全校で激励しました。入場後、生徒会長激励の言葉、男女それぞれの駅伝部を代表してのキャプテンの抱負、校長激励の言葉と続きました。校長の話では「君たちはきっと全力で頑張るだろう。もしかしたら頑張りすぎてしまうかもしれない。そんな時、走っていて辛くなったら、一緒に練習してきた仲間やクラスで応援してくれる友だちの顔を思い出しながら走ってもらいたい。そういう時こそ、見えない魔法の力がはたらき、持っている以上の力が出せるものである」という話をさせてもらいました。駅伝部諸君、みんなで心から応援しています。自分の力を信じ、仲間の力を信じ、明日は頑張ってきてください。

<駅伝部最後のタイムトライアルの様子>

君たち駅伝部のみなさんには、「一生懸命がかっこいい」という言葉が本当に似合います。

先週金曜日に実施した人権教育参観日、PTA体育厚生部主催の給食試食会、PTA企画研修部主催の研修会に、本当にたくさんの保護者の皆様にご参加いただき感謝申し上げます。

12時55分からの給食試食会は体育厚生部の部員さん方が配膳してくださった給食を、希望された保護者の方に試食していただき(メニューは10月6日の給食紹介のページ参照)、その後、本校栄養職員が「湯梨浜町学校給食センターについて」の講話を行いました。

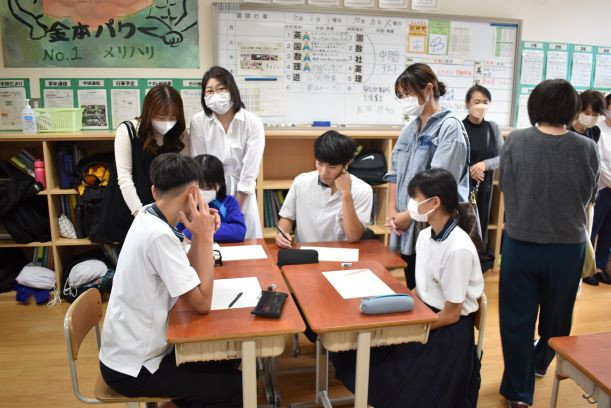

その後、5限目は各クラスで人権学習の授業を公開しました。1年生は「子どもの権利条約」、2年生は「心のバリアフリー」、3年生は「統一応募用紙」についての学習でした。

<1年生>

<2年生>

<3年生>

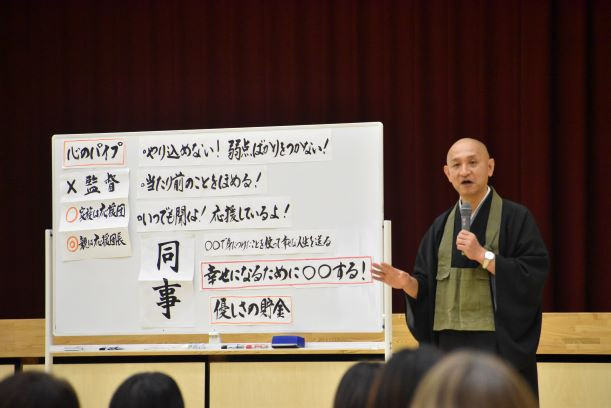

5限後は企画研修部主催の研修会でした。講師は琴浦町清元院の住職 井上英之さんで、「つながっていますか? 心のパイプ~親は子どもの応援団長~」という演題でお話をしていただきました。井上さんは以前教師をしておられ、この湯梨浜町でも旧北溟中で9年間、旧東郷中で2年間勤務されており、当日は当時の教え子である保護者の方も何人か話を聞いておられました。子どもが幸せな人生を送れるよう、親は応援団長として応援し続けましょうという言葉が印象的でした。

10月15日(日)10:00~14:00、ハワイアロハホールで行われる「ゆりはま商工会フェスタ」に湯梨浜中学校の生徒会執行部のメンバー4名が参加し、野花梅関連商品の販売を担当します。これは、今年度の職場体験でお世話になった湯梨浜町商工会議所と湯梨浜中学校の共同企画で、各商品のPOPや看板などは本校美術部の生徒が効果的な書き方を学習しながら作成しました。その事前指導が10月5日(木)放課後、湯梨浜中学校で行われ、その内容はフェスタ当日の動きと接客の練習でした。また、本校の職場体験の様子なども展示される予定ですので、保護者の皆様もぜひお越しいただければと思います。なお、下記アドレスより商工会議所の商工会フェスタ紹介ページにとぶことができます。

湯梨浜町商工会議所

https://yurihama.tori-skr.jp/info/5336086

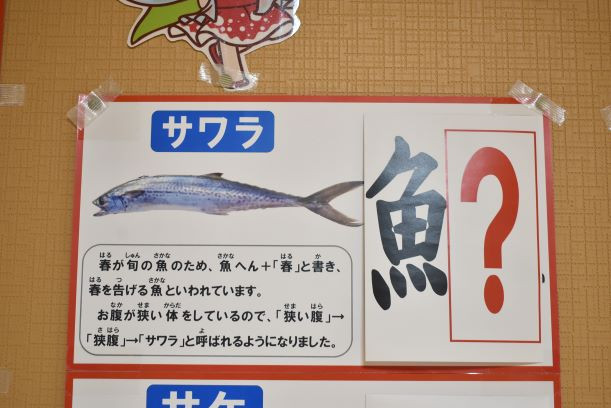

参観日ですでに見ていただいた保護者の方もおられると思いますが、図書館外の廊下にはノーベル賞関連の記事が、ホールには漢字でわかる魚の特徴についての掲示がされています。

<ノーベル賞関連の記事>

最近、日本海新聞でノーベル賞関連の記事が増えていますが、それを少しずつ掲示して紹介してくださっています。

<漢字でわかる魚の特徴>

漢字を見るとその魚がどんな魚なのかがよくわかります。クイズも交えながら魚の特徴が分かるように工夫して作成されています。

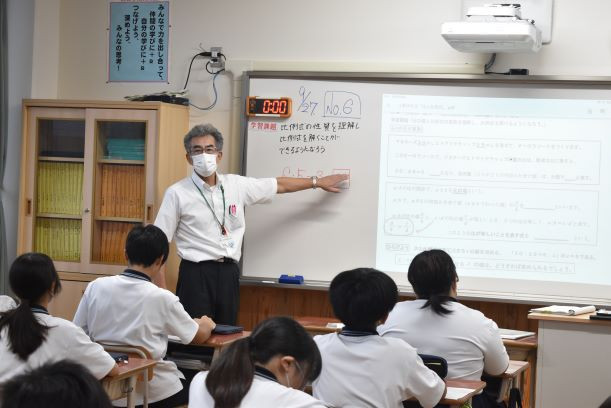

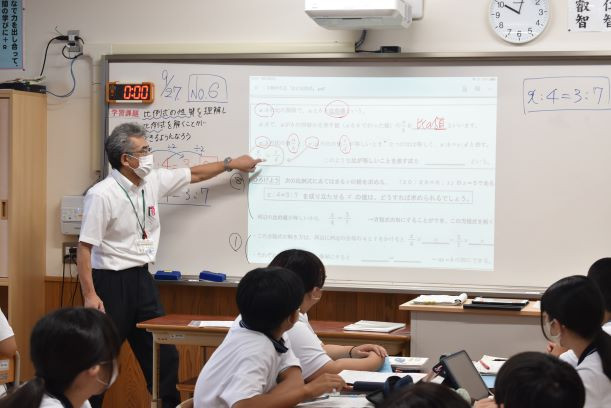

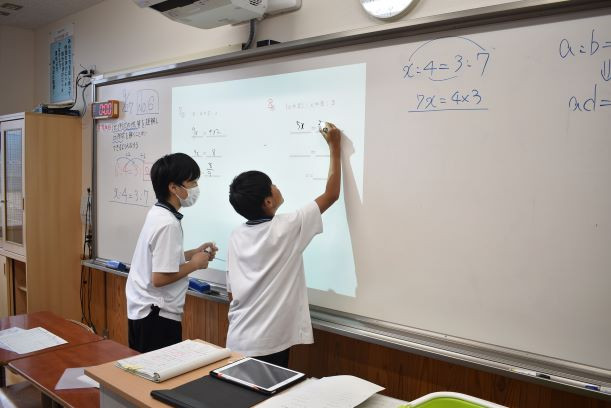

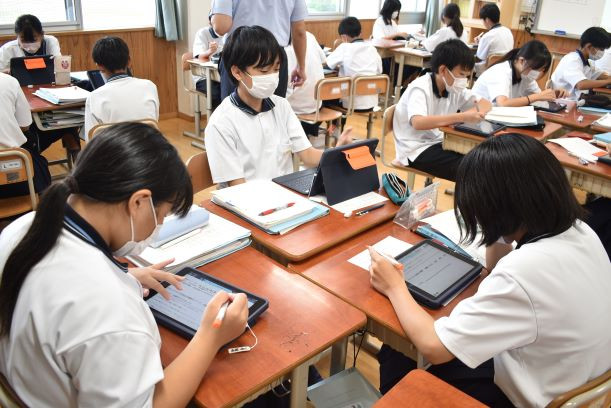

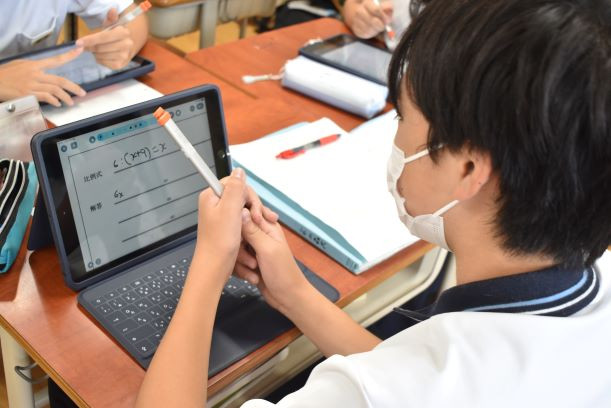

本日は、齋尾先生が1年3組で行った研究授業の様子を紹介したいと思います。この時間の学習課題は「比例式の性質を理解し、比例式の解き方を説明しながら解くことができるようになろう」でした。まずは先生から学習課題の確認と学習の流れの説明(いつも授業はここから始まります)があり、小学校の学習の振り返りを行いました。

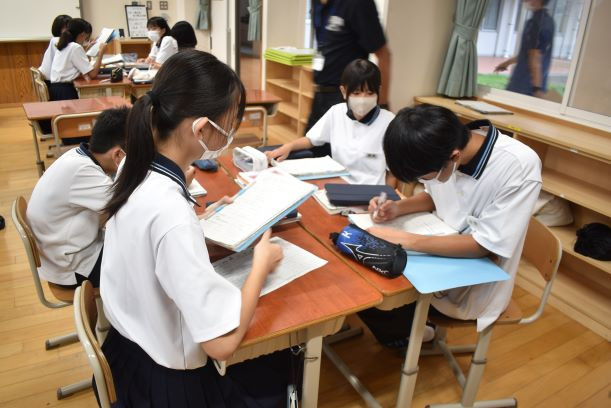

そして、授業は予習をしてきたワークシート①の内容を班内で発表しあい、わからなかったことを互いに補い合うことから始まりました。班の仲間、クラスの仲間のために、家から予習に頑張ってくるのも協同学習の大切な要素のひとつです。

次に各班で確認しあったことをクラス全体でまとめました。このまとめにより、「a:b=c:dならばad=bc」という比例式の性質がわかりました。

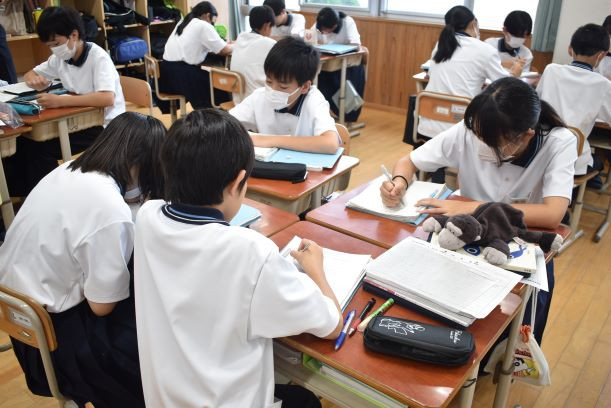

そしていよいよ、比例式の性質をつかってワークシート②の練習問題(例 x:2=8:4)に挑戦しました。わからない人は班の仲間から教えてもらっても大丈夫です。わからないことは、先生でなく、できるだけ仲間に聞くのも協同学習の特徴のひとつです。

次に、解いた問題の解き方をクラス全体で確認しあいました。

ここからが、この時間の最も大切な学習で、おもしろい部分でもあったと思います。なんと、各自が仲間に出題するためのオリジナル問題とその解答を作成したのです。難しい問題をつくれば、それだけ班の仲間の勉強にもなります。みんな一生懸命に問題をつくっていました。中には、中学1年生では解けない問題をつくってしまい、自分が作った問題の解答がつくれず苦戦している人もいました。それも勉強だと思います。

そして、つくった問題を班内で解きあい、互いに答え合わせをしました。果たして全員が班員のつくった問題を全問正解できたのでしょうか?

最後は、今日の授業の振り返りをして授業は終わりました。

今週の月曜日、新人大会の報告会を行いました。すでにホームページでもお知らせいたしましたが、湯梨浜中学校は新人大会で大活躍をしました。ほとんどの部活動が団体戦での入賞を果たし、来年度の県総体予選へ向けて本当にいいスタートがきれたと思います。ただ、県総体予選、県総体で活躍するためには、これからの冬場をどう過ごすかの方が大切になります。今後の部活動で、見つかった課題を少しずつ解決していってもらいたいと思います。スポレクの出場権を獲得した部活は、東伯郡、中部地区代表として頑張ってきてもらいたいと思います。

報告会終了後には、全校集会が行われ、文化祭スローガン作成に向けてアンケート協力への呼びかけがありました。運動会に負けない素晴らしいスローガンを期待しています。

先週、1年生が人権に関する学級弁論を行い、各自が人権作文で書いた内容をクラスで発表しあいました。いじめに関すること、家族に関すること、障がい者問題に関すること、様々な内容の作文がありました。今回のなかまの発表を今後の生活にしっかりと活かしてもらいたいと思います。

運動会の保護者アンケートの結果を掲載させていただきます。たくさんの感想、ご意見ありがとうございました。来年度以降の運動会運営の参考にさせていただきたいと思いますが、多くの意見が賛否分かれており(例:一日開催or半日開催、学年種目で個人競技をやるかどうか等)、すべての意見を採用することはできないと思います。ご了承ください。

運動会保護者アンケートの結果.pdf

湯梨浜中学校では、1学期に続き、2学期も素晴らしい授業づくりのために授業研究会を行っていきます。先週実施した授業研究会の様子を今後少しずつ紹介していきたいと思います。保護者の皆様には、この紹介を通じて本校が行っている協同学習という学習方法についての理解を深めていただければと思います。

本日紹介するのは、横濵先生がふるさと陶芸館で行った美術科陶芸の研究授業です。陶芸の授業は午前中4時間かけて行っていますが、研究授業はその1時間目の授業を公開されました。この時間の学習課題は「紐づくりの方法を知り、使いたいと思えるカップを作成しよう」でした。協同学習の大切な要素である生徒たちが興味を示しやすく分かりやすい学習課題だったと思います。最初に学習課題の説明、他クラスの生徒が作成したカップ(湯呑)の紹介、そして授業の流れの確認がありました。

生徒の最初の活動は、完成した陶芸作品を実際に手に持ち、その質感や持ちやすさなどを確認することから始まりました。

そして次は、いよいよ粘土が配布され、その粘土を触ったりちぎったりしてその感触を味わいました。

ここからがいよいよカップ(湯呑)づくりの始まりです。最初はカップの台となる高台(湯呑の一番下の部分)をつくります。まずはろくろの上で粘土を丸くのばし、それを完全な円形に切り取ります。この完全な円形にする作業が大変で、生徒たちは班内でコツを教えあいながら作業を行っていました。これこそ協同学習です。

高台が完成したら、紐(ひも状の粘土)づくりです。

そして、作った紐を高台の上に重ねるとともに、高台、紐同士を接合して、カップの側面部を作っていきます。紐は5重に重ねることでカップの側面部が完成するそうです。接合の仕方、側面部の厚みなど、生徒同士で意見交換しながら作業は進んでいきました。

この写真のあたりで1時間目の授業は終了しました。ここからさらに、各自が工夫しながらカップ(湯呑)を完成させていきました。でき上った(焼く前の)カップについては以前の他クラスの様子を紹介したホームページを見ていただければと思います。