2学期最後の23日(金)の朝は積雪がありましたが、高学年の児童が自主的に雪かきをしてくれました。約40個あるスコップが足りないほどで、あっという間に児童玄関前と来賓用駐車場をきれいにしてくれました。ありがとうございました。

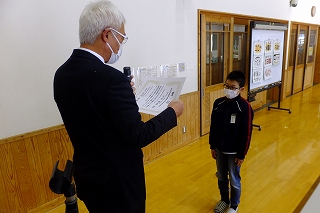

2学期の終業式もリモートで行いました。表彰式後に心の中で校歌を歌いました。校長の話のあと、各学年の代表が「2学期に頑張ったこと」を発表しました。その後、冬休みの生活について生徒指導担当からの話しがありました。

2学期も無事に終業式を迎えることができました。保護者の皆様には大変お世話になりました。また、地域の方々には、毎朝のオレンジベスト隊をはじめ、たくさんのバックアップをしていただき感謝申し上げます。

皆様、どうぞよいお年をお迎えください。

このことについて、町教育長より別添の通知がありましたのでご確認ください。

冬休みが始まるにあたり、ご家庭でも引き続き感染防止の対策を徹底していただくようよろしくお願いいたします。

041222感染防止保護者宛文書.pdf

20日の放課後に大そうじをしました。教室の机・いすなどを全て出し、床をきれいに水拭きでぞうきんがけをしました。新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、ふだんはぞうきんがけを控えているのですが、全員が張り切ってきれいにしました。

児童の下校後、職員でワックスがけをしました。ピカピカの床の教室で、あさっての終業式と新年を迎えることができそうです。

本日12月20日の日本海新聞に、4年生の「ガイド体験」の記事が掲載されました。

記事に「地元愛育む」とありますが、町観光協会の方々、倭文神社様、観光客役となっていただいた家族の皆様のご協力のおかげで貴重な体験をすることができました。ありがとうございました。

今後も「We Love 東郷」の学習を継続し、地域を愛する気持ちを育むとともに、子どもたちがボランティアの側になって地域へ発信する取り組みもすすめていきたいと思います。

なお、TCCでも今日の夕方から明日にかけて放送がある予定ですのでご覧ください。

今年度も4年生がサケの飼育・放流を計画しています。今日はサケの飼育放流プロジェクト代表の中前会長にゲストティーチャーとして来校していただき、サケの生態や飼育の方法についてお話をしていただきました。

現在、全国的にサケの遡上が激減しており、新潟県からサケの卵を取り寄せているそうで、23日の午後に到着予定です。4年生が卵と出会うのは3学期以降になりますが、すでに水槽に水を入れてろ過器を回して準備をしています。たくさんの卵がふ化するよう、大切に育ててほしいと思います。

このことについて、町教育長より別添の通知がありました。

新型コロナウイルス感染症について、12月14日に県内全域に「県緊急拡大厳重警戒情報」が発出されました。県内の学校で多くのクラスターが発生しています。

引き続き新型コロナウイルス感染防止対策の徹底に対してご理解とご協力をいただきますようお願いします。

感染防止保護者宛文書(12月15日).pdf

11月に東郷小の全校児童が「キッズ健幸アンバサダー養成講座」に参加し、アンバサダー(伝道者)として認定されました。今日は5年生がアンバサダーの代表として地域の高齢者クラブの方と交流しました。高齢者クラブからは20名以上の方に参加していただきました。

はじめに、児童が運動の大切さを伝えました。その後、高齢者の方とスカットボールをして楽しみながら交流をしました。最後に「みんなで筋トレをやろう!」のチラシをもとに、運動することの大切さを呼びかけました。

子どもも高齢の方も一緒になって運動を楽しみながら健康になる地域をめざして、今後もアンバサダー活動を続けてほしいと思います。

4年1組の児童が倭文神社(伯耆一ノ宮)に来られた方にガイドをしました。

神社の各地点に分かれ、緊張しながらも、見所や歴史をていねいにわかりやすく説明していました。

総合的な学習「We love 東郷」の一環として「ガイド養成講座」で学び、練習した成果を存分に発揮できたと思います。

観光客役になっていただいた家庭や地域の方には大変お世話になりました。14日(水)には4年2組の児童が待っていますのでよろしくお願いします。

これからも、ふるさとを愛し、ふるさとを語り、ボランティアとして地域に貢献できる児童になることを願っています。

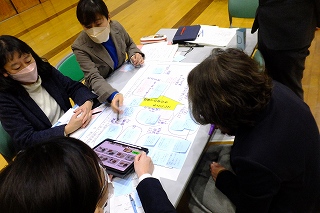

6年2組でICTを活用した家庭科の研究授業を行いました。給食センターの栄養士さんもゲストティーチャーとして入っていただき、「旬の食品」「地産地消」「調理法」「彩り」「愛情」等を視点に、ICTを活用しながら、栄養のバランスを考えた一食分の献立の立て方を学習しました。

今回は町のICT活用授業研究会も兼ねており、町内の各小中学校の先生方も参観され、授業後の研究協議にも参加していただきました。

最後に、中部教育局の青木指導主事より指導助言をいただき、今後の授業改善、研究の方向性がより明確になりました。

児童はもちろん、教職員も家庭科の楽しさや深さを学ぶことができました。今後はさらにICTの有効的な活用、家庭・地域とつながった家庭科教育を研究していきたいと思います。