本校では、例年6,7月の第二種電気工事士を受験して気持ちが熱いままの2年生の受験が多い「第一種電気工事士」ですが、本年度の受験生はほとんど3年生でした。(昨年度はコロナ禍のため第二種電気工事士の試験が10月、12月だけになってしまったため、2年生で第一種電気工事士を受験した生徒はありませんでした。)

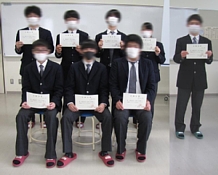

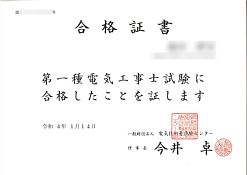

去る12月5日に技能試験が行われ、1月14日(金)ウェブ上での合格発表があり、先日合格者全員に合格証が届きました。

本年度は3年生7名、2年生1名の計8名が合格しました。

本年度合格した3年生の多くは、電気工事系の企業への就職が内定しています。

これまでの経験を活かして、就職後も新たな挑戦を続けていって欲しいものです。

これまでの合格者数は、「 資格取得(第1種電気工事士) 」

https://www.torikyo.ed.jp/yonagoko-h/index.php?key=bb3cemyfz-39#_39

をご覧ください。

「第2種電気工事士」は、 一般住宅や小規模な店舗、事業所などの比較的低い電圧の電気工事が出来る資格です。比較的低いとは言っても「100ボルト」以上の電圧ですので、感電の危険性はあります。そのため、この資格がないと住宅の電気工事はできません。免状をもらうためには、「筆記試験」と「実技試験」両方に合格する必要があります。

米工電気科に入学したら、ぜひ取得して欲しい資格です。

本校では例年6,7月に行われる上期試験を2年生を中心に受験するのですが、部活動の試合と重なってしまった生徒などが、10,12月に行われる下期試験を受験します。

10月3日(日)に行われた筆記試験の結果が11月4日(月)にWEB上で発表され、それぞれの手に技能試験の受験票が届きました。

本校は昨週が二学期

末の考査中でしたので、その間補習を中断して勉強に集中してもらいました。考査も終わり、改めて技能試験に向けての補習も再開です。

12月19日の試験まで、残り2週間を切りました。

12月19日の試験まで、残り2週間を切りました。

あと少し、最後まであきらめずに頑張れ!!

一般家庭の100ボルトという電圧に対し、ビルや工場では6、600ボルト、場合によってはそれ以上の高い電圧で電気を一括仕入れしています。

このような場所ではその高い電圧の電気をそのまま使うのではなく、施設ごとの「電気室」で用途に適した電圧に変えてから、必要な場所に配って利用しています。

「第一種電気工事士」はこのように電気事業者から高い電圧で供給してもらう事業場等の、電気工事をするために必要な資格です。

免状を取得するためには、「筆記試験」と「技能試験」の両方に合格したあと、企業での実務経験を積むことが必要です。

本校では例年、6,7月の第二種電気工事士を受験して気持ちが熱いままの2年生の受験が多い第一種電気工事士ですが、昨年度はコロナ禍のため第二種電気工事士の試験が10月、12月だけになってしまい、2年生の受験者はありませんでした。

その分、3年生になった今年は例年よりも多くの生徒が筆記試験を受験しました。中には、「電験3種」や「2級電気工事施工管理技術検定」と並行して受験する生徒もあります。

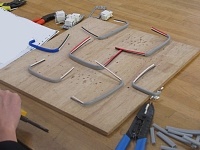

10月3日(日)に行われた筆記試験の結果が11月4日(月)にWEB上で発表され、それぞれの手に技能試験の受験票が届きました。

本校は今週期末考査中ですが、受験する生徒たちは残って施工の補習を行ってから帰宅、勉強をしています。

試験まで、残り2週間を切りました。あと少し、頑張れ!!

11月14日(日)に、標記試験が行われます。

この「電気工事施工管理技師」という資格は、施工(設計図等に基づいて工事の計画を立てて、工事を行う)をするとき、早く、良い工事が、安全にできるように、「工程」の管理、「品質」の管理、「安全」の管理などを行う仕事です。

建物には必ずと言っていいほど電気工事が必要ですが、電気工事はある程度建物ができあがってからでないと始められません。実際に電気工事を行う「電気工事士」と、管理を行う「電気工事施工管理技師」が協力して進めていかないと、良い工事にはなりません。

本校でもしばらく受験する生徒がいなかったのですが、平成29年度より受験を再開し、毎年数名が合格して卒業しています。

高校生が受験できるのは2種類ある試験のうちの「第一次検定」のみです。本年度この試験を受験する3年生は、昨年度コロナ禍の影響で第2種電気工事の上期試験が中止になり、下期試験で受験しました。本年度ほぼ同時期に行われる「第1種電気工事士」試験と並行して勉強してきましたので、電気、品質管理、土木、建築と広い範囲の勉強でかなりしんどかったと思いますが、あと少しです。

この後、必要な仕事の経験を積んでから「第二次検定」に合格すると、「2級電気工事施工管理技師」の資格が取得できます。

去る2月15日(月)、加茂中学校に、母校(加茂中学校)の卒業生である3年生3名と教員2名で伺い、2年生の3クラスで2020年度の出前授業を行いました。

今回のお題は、「モータ」をつくって、回す。

生徒さんには、「単3電池」と「ネオジム磁石」、そして「銅線」を使ってのモータ作りに挑戦してもらいました。銅線は、本校の生徒が実習や電気工事士試験の実技補習等で使用した後の被覆線の被覆を剥いたものです。直径1.6mmですので、シャープペンシルの芯の太さの約3倍の太さ、実際に住宅の電気配線に使われているものと同じものです。

どうして回るのか簡単な説明を聞いてもらい、実際の見本が回っていることも見てもらいました。

説明を聞いた後製作に入りましたが、コツをつかむのが早く、「えっ、もう回ったの?」と驚かされる人や、回るけれども勢いが良すぎてすぐに電池から銅線が落ちてしまう人、長時間高速で回り続けるモータを作って周りから歓声が上がる人、一つ回ったので芸術的な作品に取り掛かる人、みんなが試行錯誤、工夫をしながら、いろいろなモータが出来上がりました。

銅線を曲げるのは、結構難しかった 電池に乗せるときには、そ~っと。

ようです。 緊張の一瞬です。

変わった形ですが、基本を押さえて 高速回転しても、外れない工夫も

いれば回ります! 素晴らしいです。

ゆっくりでも、回りつづけます。

スケート選手を思わせるかのような、スピードと芸術性を持った作品でした。

「一回、回ったからもういいや」、ではなく、どうしたらもっと速く回るかや、長い時間回れるか、いろいろなところで、時間いっぱいまで、友達と相談しながら様々な工夫をする姿が見られました。

理科の授業では、ちょうど「フレミングの左手の法則」を学習された後だったそうで、興味津々取り組んでもらったようです。よい復習にも、なったでしょうか?

加茂中学校さんでの出前授業は今回が初めてでしたが、これを機会に「工業」に、できれば「電気」に興味を持って欲しいな、と思った一日でした。

去る2月1日(月)、東山中学校に、母校(東山中学校)の卒業生である3年生3名と教員2名がお伺いし、2年生の4クラスで2020年度の出前授業を行いました。

毎年テーマを変えながらこの時期にお伺いしていますが、今年のお題は、「モータ」を「作って」、「回す」。

生徒さんには、「単3電池」と「ネオジム磁石」、そして「銅線」を使ってのモータ作りに挑戦してもらいました。銅線は、本校の生徒が実習や電気工事士試験の実技補習等で使用したあとの被覆線の被覆を剥いたものですので、実際に住宅の電気配線に使われているものと同じものです。

説明を聞いた後製作に入りましたが、コツをつかんでアッという間にモータが回った人や、回るんだけれども銅線が落っこちてしまって長く回らない人、長時間高速で回り続けるモータを作った人、アートの要素が入ったモータを作った人、みんなが試行錯誤、工夫をしながら、いろいろなモータが出来上がりました。

「回ったからそれでおしまい」、ではなくてもっと速く、もっと長い時間回るモータをと、時間いっぱいまでいろいろな工夫をする姿が、いろいろなところで見られました。

説明を聞いてから始めます 初めて(?)のペンチの扱いは難しそうです

絶妙のバランスで回転していました アート要素の強い作品でした

回転の速いモータ、ゆっくりのモータ、様々な作品ができました。

今年はコロナの影響もあり、教員も先輩生徒も、あまり近くでのお話はできませんでしたが、友達と相談したりしながら、全ての生徒さんが授業時間内でモータを回すことができたのではなかったでしょうか。

今の暮らしに無くてはならない「電気」。今回は、そんな「電気」を使った身近な機械・装置の一つである「モータ」を作ってもらいました。

今回の出前授業が、「電気」について考えてもらえる機会になればと思いながら、帰路につきました。