6月3日(月)

行事や天候の関係でなかなか実施できなかった「1年生となかよくなろう」のなかよしフレンズを実施することができました。

企画委員会のみんなが「逃走中」を計画しました。

ビブスをつけた人がハンターです。

ハンターにつかまった人は、カラーコーンで囲まれたエリアに入ります。

ミッションをクリアすれば、つかまった人も解放されます。

〇×クイズ、猛獣狩り、1年生とハイタッチ、1年生と手をつないで5回ジャンプなどミッションも工夫されていました。

1年生となかよくなることができた、楽しいなかよしフレンズでした。

「ことばのたねまき」の皆さまによる読み語りが、本年度も今日からスタートしました。

いろいろなジャンルの本に出合わせていただける大切な時間です。

今日は1年生と2年生がお世話になりました。

読み語りの時間は10分なのですが、10分のために学年に合わせた選書や来校いただくための時間などたくさんの時間をかけていただいています。

子供たちのために本当にありがとうございます。

5月30日(木)天候にも恵まれ、予定通りプール掃除を行いました。

1・2・3年生はプールの側溝、4年生は補助プールの中、5・6年生は本プールの中を掃除しました。

たまっていた葉っぱや泥を取り除き、ブラシで磨いてプールはピカピカになりました。

プールでの学習が楽しみです。

5月29日(水)人権の花運動の花の贈呈式を行いました。

栽培委員会のメンバーが代表して受け取りましたが、全校のみんなが花を育てることで「命を大切にする心 やさしい心 思いやりの心」を今よりもっと育てていくことを誓いました。

人権まもるくんとあゆみちゃんの登場に大喜びの東っ子でした。

本年度も郡家東保育所と合同の引き渡し訓練を行いました。

工事中のため、昨年度までとは出口がちがいましたが、みなさんが上手に対応してくださいました。おかげさまで、予定していた時間で引き渡しを終えることができました。

ご協力ありがとうございました。

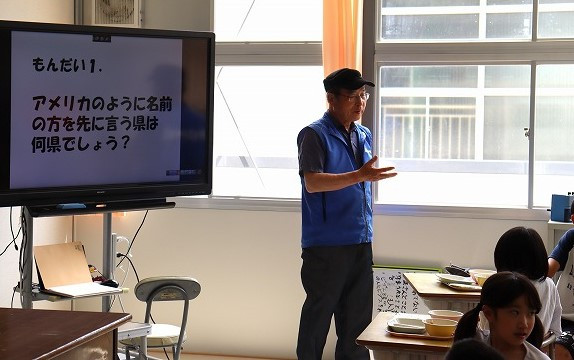

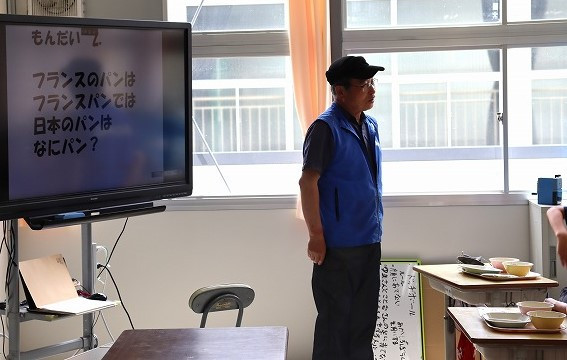

今日は4年生が清水さんとの給食でした。

食後は、楽しいなぞなぞをたくさん出してくださいました。

4年生が頭をフルに働かせ、テンポよく答える姿に感心しました。

清水さんありがとうございました。

昨日とは打って変わって肌寒さを感じるような天候でしたが、子供たちは元気いっぱい運動会に取り組みました。

「チャレンジ!輝け東っ子」のテーマの通り、演技に役員に応援に一生懸命な姿はとても輝いていました。

応援をしてくださった皆さんのおかげで、子供たちは練習の時以上の力を発揮していました。ありがとうございました。

今日は、3年生が清水さんと給食を食べました。

食後に草笛の作り方を教えていただきました。

3年生はすぐにコツをつかみ、ピーピーとかわいらしい音色が教室に響いていました。