10月28日(月)~31日(木)の4日間、茨城県つくば市の産業技術総合研究所にて、「つくばプログラム産業技術総合研究所研修」を実施しました。今年度は、生徒8名が産総研技術研修生となり、電子光技術研究部門の永崎洋氏と量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センターの竹下直氏を講師に、「銅酸化物高温超伝導体の測定」「高圧力下物性測定」の2テーマに分かれ研修を行いました。これらの研修では、実際に超伝導体を作製したり、高圧低温下での超伝導体の振舞いを測定しました。研修の合間には、若手研究者との食事会が催され、研究者との交流もありました。

参加生徒感想(抜粋)

・未知のものに対するワクワク感や研究の楽しさが凄く分かりました。「研究する」ことの大変さと楽しさを実感できた4日間でした。私たちのグループは超伝導現象をうまく観測できたものとそうでないもののどちらも作ることができたので,比較してしっかり考察したいです。これから課題研究やAPもあるので,今回の研修で学んだ研究の方法を忘れず,重要なポイントを考えて活かしていきたいです。

・今回学んだ専門用語や超電導の論理についてそれぞれより深く理解し,超伝導分野全体の理解を深くしていきたいと思いました。研修中に出てきた荷電粒子のスピンと含めて理解し,超伝導分野への理解をより深め自分の世界を広げていきたいです。今回体験したのは,既に材料が用意してある状態での試料の作成でした。今わかっている超電導の本質について理解し,今後の課題研究につなげていきたいと思いました。

7月31日(水)~8月2日(金)の3日間、鳥取大学教育研究林蒜山の森にて、「蒜山高原STEM研修プログラム」を行いました。この研修では、鳥取大学農学部教授の唐澤先生や元鳥取大学農学部教授の佐野先生を講師に、森林調査と土壌動物調査を行いました。森林調査では「人間の歴史が現在の森林の成立と遷移にどのような影響を与えたのか」をテーマに、樹種、胸高直径、樹高、樹齢などを調査しました。また、土壌動物調査では「森林環境の違いは、大型土壌動物の種数や個体数にどのような違いをもたらすか?」「森林環境の違いは、中型~小型の土壌動物にどのような違いをもたらすか?」「森林環境の違いは、徘徊生甲虫類の種数、個体数にどのような違いをもたらすか?」の3つをテーマに、土壌動物を採取し、実態顕微鏡等を用いて調査しました。

参加生徒感想(抜粋)

・研究メンバーで協力してデータを得て、色々な視点で、得られたデータを元に考察をして、協力する姿勢や科学に対する興味、共同研究をすることによって得られるものを吸収できる限り吸収したと思う。そして、科学のことに限らず、新たなことに挑戦して、一生懸命頑張る姿勢も得られたと思う。

・3日間の研修だったがとても貴重な体験になった。私は今まで研修に参加したことがなかったので不安なことも多かったが、研修が始まってからはとにかく楽しくてあっという間だった。森林班の調査は想像していたよりも過酷で疲れたが、その分調査や考察が充実して面白かった。私は絵を書くのが好きなので森林断面図をかくことで貢献できてよかったし、びっくりするくらいスライドが充実していて、班のみんなの頑張りに感心した。この研修で他クラスの人と友達になれたり、先輩との関わりができたりして人間関係の幅が広がって嬉しく思う。蒜山の満天の星空は忘れられない。沢山のものをこの研修で得られ、参加して本当によかった。

・森の中で探索するのがなかなか一人では迷子になりそうでやれてなかったのでフィールドワークでたくさんの時間探索、調査ができて楽しかった。スライド作成するためスプレッドシートに情報をまとめ、グラフを作成したときに情報の授業で学んだExcelの使い方がこうやって生かされるのかと嬉しかった。時間制限がきっちりと決まっている中でのプレゼンテーションの準備、発表だったので効率的に行動し、期限内に終わらせるにはどうすればいいかためになった。他の班のプレゼンテーションを見て、どうやったら見やすくて聞きやすくなるのかを考えた。この研修を通して同級生や先輩、先生、大学生と色んな人に関わりいろんな考え方に触れ、繋がりもできて楽しい研修になった。まだまだいろんな良かったことや学べたことがあって楽しかった。

7月24日(水)~26日(金)の3日間、「山陰海岸ジオパークの地質と生態系」をテーマに、「海・星・砂のフィールド研修」を行いました。この研修は、神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校と合同で行うもので、本校より13名、緑ケ丘高等学校より11名の生徒が参加しました。1日目は、鳥取大学乾燥地研究センターで講義を受けるとともに、鳥取砂丘では夜間調査を行いました。2日目の日中は、岩美海岸で自然観察と調査を行い、夜間はさじアストロパーク天文台で103cm大型望遠鏡を利用した各種天体の観測や流星の数を計測して地球全体の流星の数を予測しました。3日目午前は、天文台職員からの天体観測のフィードバックや、手作り望遠鏡製作を行いました。午後は、鳥取西高校にて、フィールド研修のまとめを行いました。後日、オンラインで2校合同の研修報告会を行う予定です。

参加生徒感想(抜粋)

・玄武洞の玄武岩に含まれる磁鉄鉱が通常の岩石とは磁極が逆を向いているという話は,自然科学部地学班として興味があるので調べてみたい。また,夏休み中にペルセウス座流星群の観測・撮影をして流星の速度に関する研究を始めたので,今回の研修で得た流星に関する知識や,さじアストロパークで流星を観測した際の体験を活かしたい。

・鳥取県沿岸にムラサキウニが大量発生しており,磯焼けの原因になっていることを学んだ。私は,鳥取に住んでいながらも,鳥取の環境について自分がまだまだ無知であることに気付かされた。また,砂丘では外来種による草原化を防ぐためにボランティアの方々が除草活動を続けている。これからの鳥取の自然を守っていくには,私たち若い世代の取り組みが重要である。高校生である私たちにできることは多くはないと思うが,まずは自分たちの地域の自然について知ろうとすることが大切だと感じた。

・今回の研修は私にとって,自分自身の興味関心を深め,これからの生活のしかたや価値観を見直すよい機会となった。知識としてわかったつもりになっていたことも,実際に体験してみると新たな発見があった。そして,知識を得ることも大事だが,それだけでは駄目で,実際に行動しようという思いをもち,知識と思いを結びつけることで初めて自分のもつ知識に意味が生じるのではないかと考えた。

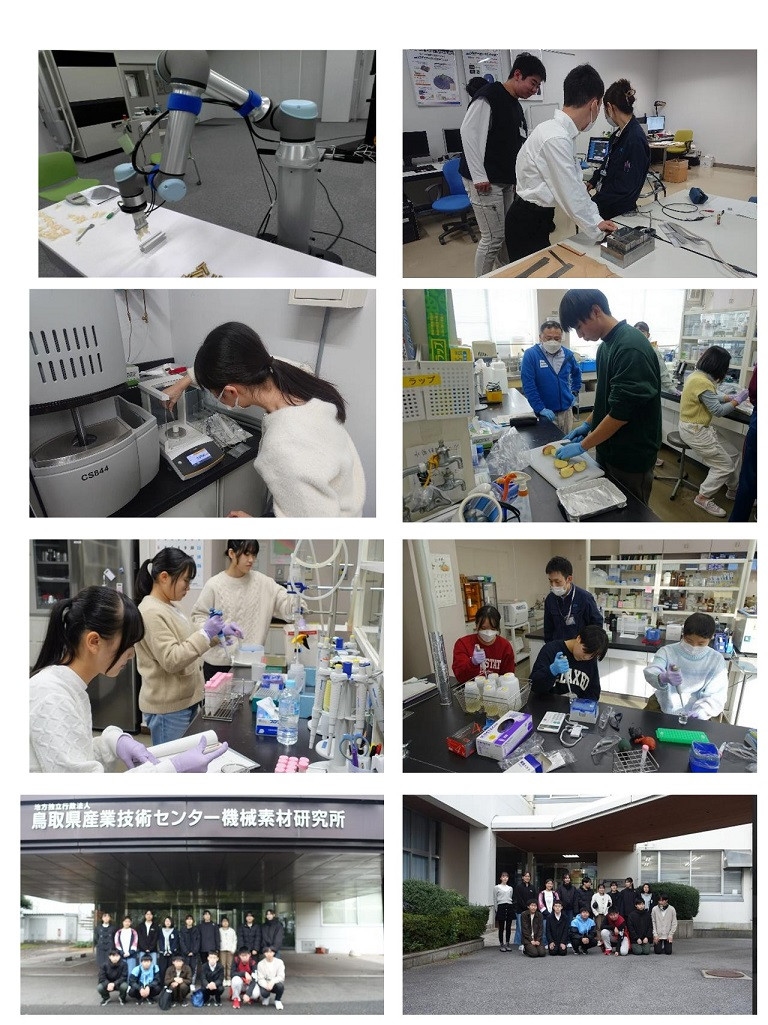

11月27日(月)~29日(水)の2泊3日の日程で、本校1年生希望者を対象に「鳥取プログラム鳥取県産業技術センター研修」を実施しました。生徒たちは鳥取県産業技術センター機械素材研究所および食品開発研究所(境港地区)を訪問し、産業技術センター研究員指導の下、教科学習と鳥取県の地域産業を結び付けた、次の5つの実習を行いました。最終日には、グループを横断した報告会を行いました。

〇ロボットハンドの開発実習及びプログラミング

【内容】 3DCADと3Dプリンターを用いてロボットハンドを試作する。試作したロボットハンドで製品を掴み移動させるプログラムを作成し、タクトタイムを検証する。

〇鉄鋼材料の炭素成分が強度特性及びミクロ組織に及ぼす影響を紐解く

【内容】 鋼材中の炭素量を、機械的特性評価と組織観察により推測し、炭素・硫黄分析と蛍光X線分析を行い、鋼材の種類を特定する。

〇おいしいと感じる食感のふりかけ開発の試作実習

【内容】 乾燥させた食材を様々な大きさに粉砕(荒砕き、微粉砕)、ふりかけを作成し、ご飯にかけて官能評価(食味テスト)と粒度(サイズ)測定する。

〇日本酒の成分分析及び官能評価実習

【内容】 小仕込み試験の上槽(酒の搾り工程)と日本酒の成分分析(アルコール、日本酒度、酸度、アミノ酸度、尿素測定)、香りサンプルを用いた官能評価を行う。

〇液体カプセルの試作実習と物性評価

【内容】 様々な飲料を内包したカプセルの作成および被膜強化法を検討し、レオメータを用いたカプセル物性の評価と官能評価との相関を検討する。

参加生徒の感想(抜粋)

・普段何気なく見ているロボットの開発には多くの時間と労力がかかっていた。今回の実習では、試作や試行の約8割は失敗だった。根気強く2割を目指すことが成功への秘訣だと感じた。 ・今回の実習のように、複数のデータから物質の種類を推定することに関心が湧いた。これから研究をする機会が増えると思うので、結果から考察することなどを活かしていきたい。

・一つの課題に対して様々な視点を持ち解決する事が大事だと感じた。

・大学に進学して研究がとにかくしたいと思っています。今回学んだことは研究するものの性質に関わることなので、この実習の経験を活かしていきたいと思っています。