若桜学園では、全校で俳句作りに取り組んでいます。四季に合わせて1年に4回俳句を作り、各学年の優秀な作品を掲示しています。そして全校の児童・生徒の作品を応募した結果、今年もすばらしい賞をいただきました。

<鳥取文芸 俳句部門>

優秀賞 岡本琴葉(1年)

入選 前住 憩(8年)

入選 柚洞弥那(5年)

入選 岡田龍河(4年)

入選 森田桐埜(2年)

<鳥取県俳句大会> 優秀賞 平口稀子(2年)

優秀賞 藤原遥香(8年)

佳作 森岡幹太(5年)

奨励賞 岩見 樹(6年)

若桜学園では、昨年度から夏休みの自由研究をやめ、一つのことに絞って研究する「探究」に取り組んでいます。その中で理科の分野について探究したものが、八頭郡だけでなく東部地区、さらには鳥取県でたくさんの賞を受賞しました。科学の分野でも若桜学園の子どもたちは頑張っています。

<鳥取県小学生科学研究>

県教育長賞 川東忠義(3年) 「もっと ありのかんさつノート」

優秀賞 德田 蓬(6年) 「ぼくとアリジゴクの6年間」

郡会長賞 中島基稀(4年) 「コケの世界」

<八頭郡中学校科学研究発表会>

優秀賞 木下 未唯(9年)

「若桜町に新しい特産品を」~オカヒジキの栽培から料理まで~

優良賞 藤原 遥香(8年)

「いろいろな水溶液でミニトマトを栽培しよう」

~土壌栽培と水耕栽培の対照実験~

<東部地区中学校生徒自然科学研究発表>

東部教育局長賞 木下 未唯(9年)

「若桜町に新しい特産品を」~オカヒジキの栽培から料理まで~

東部教育局長賞 藤原 遥香(8年)

「いろいろな水溶液でミニトマトを栽培しよう」

~土壌栽培と水耕栽培の対照実験~

優秀賞 山根 幸輝(9年)

「健康な体づくりの研究」

<鳥取県科学研究>

優秀賞 木下 未唯(9年)

「若桜町に新しい特産品を」~オカヒジキの栽培から料理まで~

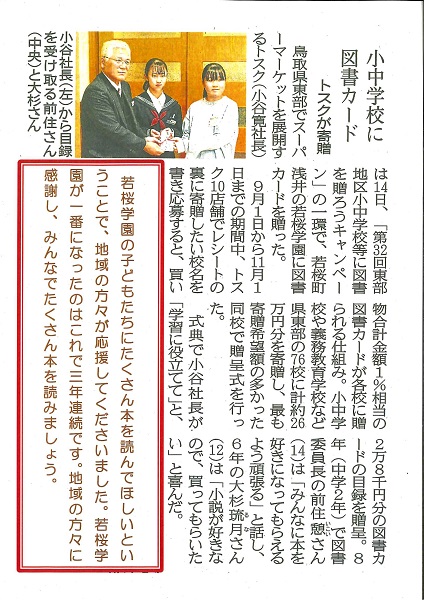

トスクの「東部地区小中学校等に図書を贈ろうキャンペーン」で、若桜学園は28,000円分の図書券をいただきました。贈呈式では、中学校の図書委員長の前住憩さんと小学校の図書委員長の大杉琉月さんが児童生徒を代表して受け取りました。小規模校の若桜学園ですが、東部地区76校の中で最もたくさん寄贈していただけるということは、それだけたくさんの地域の方が応援してくださっているということになります。しかもこの1位はこれで3年連続です。若桜学園を応援してくださったみなさま、本当にありがとうございました。いただいた図書券はすべて子どもたちのために大切に使わせていただきたいと思います。

若桜学園の7年生が「SDGs」や「2030年の地域の姿」について学習し、竹林公園から切り出された竹材に着色・加工をして「SDGs竹灯籠」を製作しました。この作品が県内のあちらこちらで展示され、今は若桜町公民館に展示されています。製作した生徒のメッセージカードも一緒に展示されていますので、ぜひご覧ください。