9月29日土曜日、鳥取市民会館で開催された男と女とのハーモニーフェスタにて、自動演奏楽器木琴(ミュージックロボットシステムミューズのうちの3号機、今年度は4号機鉄琴を製作中)を、課題研究ミューズ班で実演演奏展示を行ってきました。多くの来場者に喜んでいただくとともに、多くの励ましや改良点のヒントなどたくさんのアドバイスをいただきました。ありがとうございました。今後もイベントへ出品を重ねていきますのでどうぞよろしくお願いいたします。

日本工科大学校様,鳥取三菱自動車販売(株)様のご協力を得て、選択教科「原動機」にて、「2018次世代自動車トキメキ出前授業」を実施しました。

[座学]

・次世代自動車の概要

・次世代自動車のメリットとデメリット

・リーフとアウトランダーの構造

・未来の自動車について

[実車]

・リーフと燃料電池カートの実車を使った説明

・リーフ、バッテリの取り付け場所と理由

・モータ走行や加速感を体験&外部診断器を使った整備

・鳥取三菱自動車販売(株)による仕事分野説明

8月8日(水)本校西実習棟1Fで、普通旋盤3級の技能検査が行われました。

夏期補習の成果は出たかな?

左写真 検定の課題 右写真 本校の旋盤

検定の課題(左Before(旋盤加工前) 右after(旋盤加工後))

技能検定の夏期補習実施しています

電子機械科

8月8日(火)に鳥取工業高校で実施される技能検定、普通旋盤3級の技能検査に向けて、猛暑で35℃を超える実習室で、補習を行っています。

今期は、受験を希望する生徒が少なく、先生にマンツーマンで指導を受けていました。本番まであと1週間。合格に向けてラストスパートです。

報告事項

「WRO Japan in EHIME2017」中四国高校生予選会に出場しました

電子機械科

7月30日(日)に愛媛県松山市の愛媛大学グリーンホールで開催された標記の大会に本校電子機械科の課題研究LEGOロボット班の3年生2チームが出場しました。

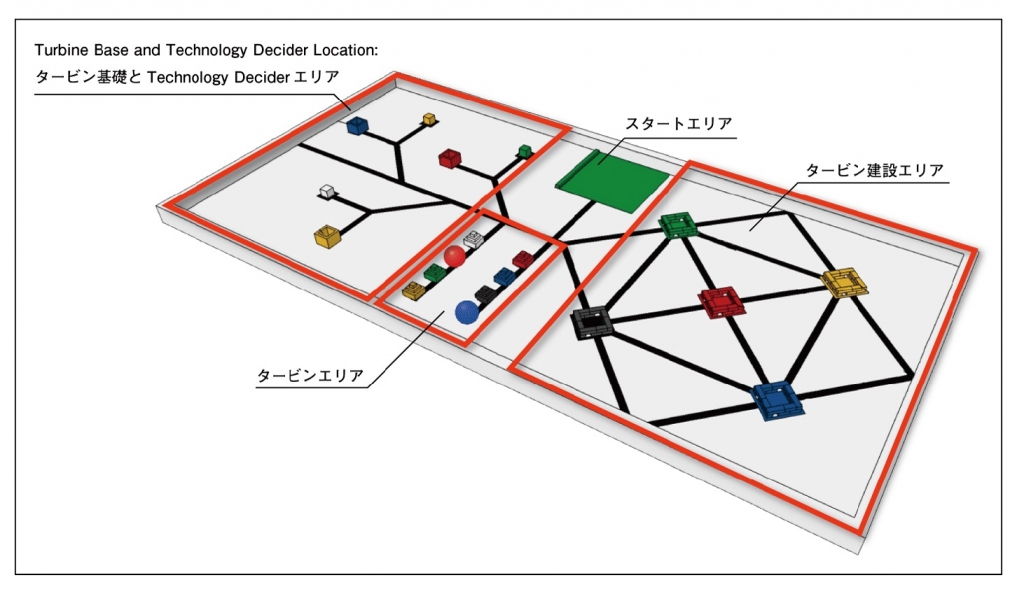

今年度の高校生部門のテーマは「Renewable and Clean Energy」で、電気の需要は日に日に増加しており、もっと多くの再生可能エネルギーとクリーンエネルギーから発電する風力発電所のような施設が必要です。今回のチャレンジは、風力発電所の建設に役立つロボットを作ることです。ロボットは、最大の効率を確保しつつ、環境にできるだけ影響を与えないように、風力発電機を建造する最適な場所を選択しなければなりません。

・コース概要

毎年の事ですが、3年生の課題研究の授業で活動しているチームであり、4月からコース試作、ロボット製作に取りかかり、夏休み前半、土日も返上し皆で頑張りましたが3ヶ月間という準備の短さもあり、十分な研究もできないままの参加となりました。

(大会結果)

参加: 2チーム(鳥取湖陵A、鳥取湖陵B)

結果: 上位大会出場ならず(優勝1チームが全国大会出場、今回は全16チーム出場)

鳥取湖陵A 車検通過 得点0

鳥取湖陵B 車検通過 走行不能

年々課題が難しくなっていること、また上位大会に準じて組立図の持込が不可になったこと、コーチによるアドバイスが出来なくなったこともあり苦戦しました。部活動として1年生から取り組むなどしている学校は、良い結果が残せたように思います。

・朝9時、愛媛大学に到着

・組立開始

・今年から組立図を見てはいけません

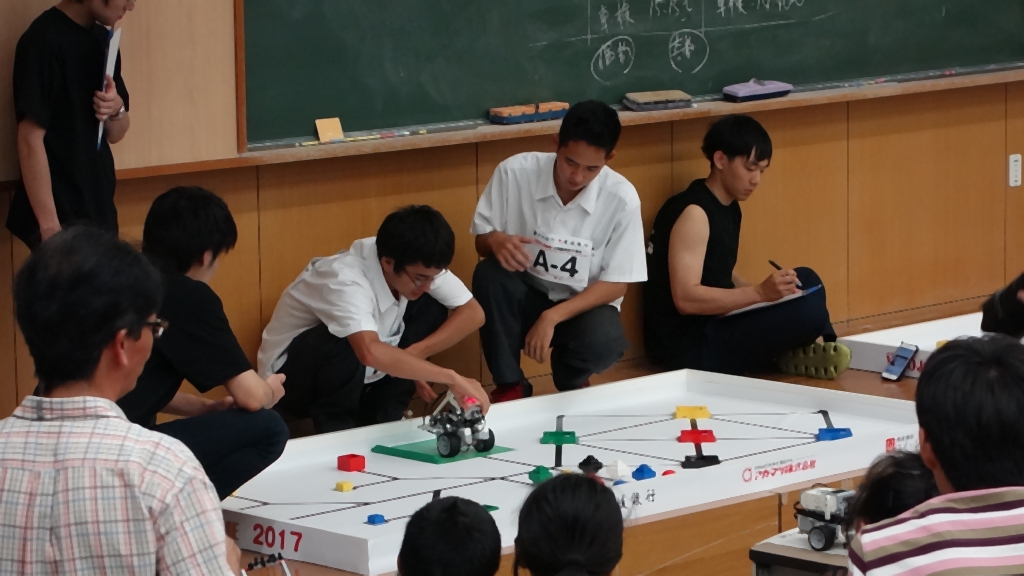

・大勢が注目する中、競技開始

・うまく動作しなかった点を修正し、再チャレンジ

・大会が終わり、コース前で記念撮影(少し落ち込んでいます)

職員研修会を実施しました

電子機械科

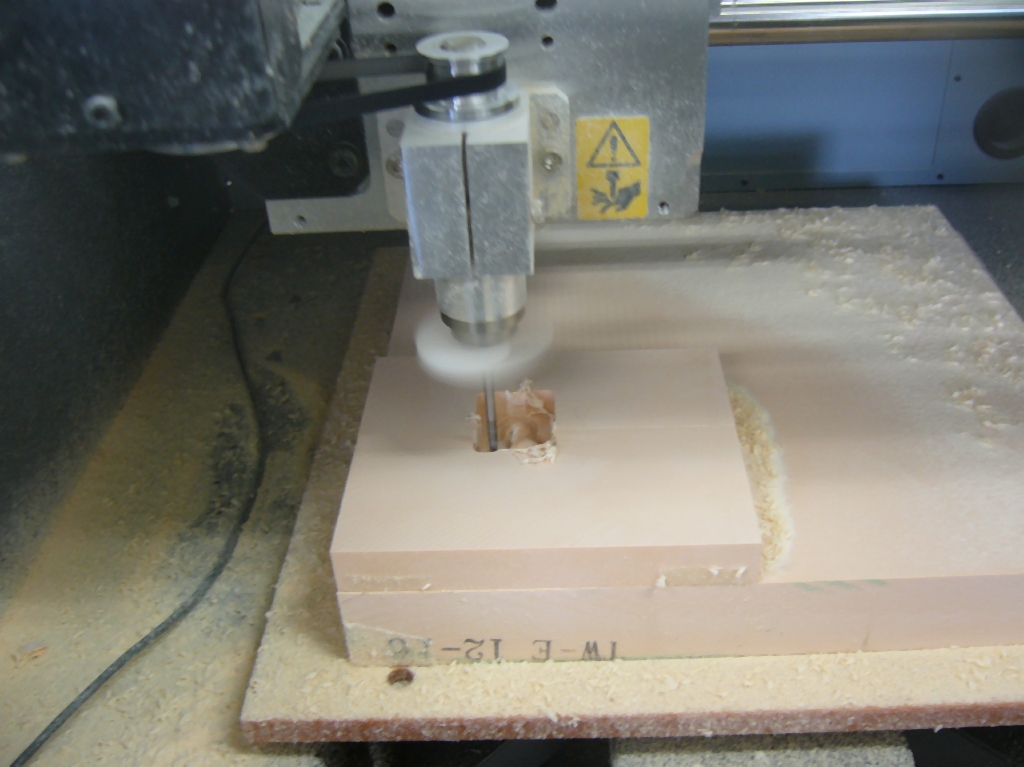

7月27日(木)に本校西実習棟3階のCAD・CAM実習室の小型NCフライス盤装置と制御用コンピュータ各10台が更新され、ローランド ディー.シー.株式会社より3名の講師をお招きし電子機械科の職員を対象とした研修会を実施しました。

出張等で参加できなかった先生もいらっしゃいますが、以前使っていたモデルより、機能が増えており、講師の先生の講義と実演を見聞きしていました。

2学期より、実習で活用できるよう、休業期間にしっかりとスキルアップに努めたいと思います。

今回導入された最新鋭のモデル(様々な素材に加工ができます)

講師の先生の話を熱心に聞いています

実演の様子

WRO Japan in EHIME2017(中四国予選会)に向けて

電子機械科

夏休みに入り、土日も返上し7月30日(日)に愛媛県松山市の松山大学で開催されるWRO Japan in EHIME2017(中四国予選会)に向けて準備をしています。

WROとはWorld Robot Olympiadの略でWROは自律型ロボットによる国際的なロボットコンテストです。 世界中の子どもたちが各々ロボットを製作し、プログラムにより自動制御する技術を競います。 市販のロボットキットを利用するため、参加しやすく、科学技術を身近に体験できるとともに、国際交流も行われます。今年度、国際大会は南米のコスタリカ共和国です。今回の課題はとても難しく、ロボットを思いのままにコントロールできませんが、少しでも多くポイントを入れて、地区予選を勝ち抜き、次のステージへ進めるよう頑張りたいです。

今日の出来事

6月27日(火)に1年電子機械科の専門科目「工業技術基礎」の時間に、鳥取県教育委員会が実施する「平成29年度県立高校・大学教員の教員交流事業」を活用し、公立鳥取環境大学環境学部教授 足利裕人 先生をお招きして「環境・エネルギー問題」をテーマにした「高大連携出前授業」を実施しました。

講義の中では「自然の大法則」としてエントロピーの話やゴム風船を利用したエントロピーの実験、「アルミから電気を取りだそう」として、1円玉と10円玉をそれぞれ4枚と、電解液に食酢を利用した電池の製作実験など、簡単な机上実験を織り交ぜながら、講義を行っていただきました。

生徒は「実験を交えながらの講義がとても印象に残った」、「ゴム風船を使ったエントロピーの実験が興味深い」など感想を言っていました。

※工業学科における環境問題の取り扱い

高等学校学習指導要領における工業学科の目標の中には、「環境保全、新素材や新エネルギー開発等に役立つ技術開発に主体的に取り組むなど、工業に関する諸問題を広い視野から適切に解決できる資質の育成が求められてます。また、安全で信頼性のあるものづくりが求められており、法令を遵守し、技術者としての望ましい倫理観を身に付けることが重要となっています。」とあり、環境に関する学習は必修分野となっています。