レゴ マインドストーム職員技術研修会を実施しました

(電子機械科)

6月29日(水)に本校西実習棟コンピュータ制御室の更新工事が完了し、生徒用パソコン10台が最新のものに更新され、実習用の備品として整備されているロボット制御実習用レゴ マインドストームNTX2.0モデル11台が、最新型のレゴ マインドストームEV3モデル22台に置き換えられ、職員対象の技術講習会を開催しました。

講習会にはレゴ マインドストーム日本総代理店の株式会社アフレルより講師として社谷家達也さんにおいでいただき、ロボットの組み立てからコンピュータによる制御まで一連の操作を学びました。7月6日(水)には早速、3年生の実習で活用することとなります。

・ロボットの説明を真剣に聞く電子機械科職員

・講師の説明を聞きながら実際にロボットを組み立てる様子

~レゴ マインドストームの教育効果~

本来、レゴ マインドストームは、小中高校生に理科や技術などに興味を持ってもらうために開発されたもので、学校の授業などで、物理や工学的素養、問題解決力や論理的思考力などを養うために利用されている。また、多数の高専や大学が、プロジェクト学習の対象システムや、制御システムやソフトウェア開発のような専門教育の実験用として、講義や研究に活用している。

企業の技術教育や新人研修においても、チームによるプロジェクトの推進、システムの開発プロセスの演習、ソフトウェアの開発技術の習得、制御システムの物理的なモデルの開発演習などに使われている。ロボットを動かす仕組みには簡便な方法も選択できるので、情報系やマネジメント系の研修で採用されるケースも少なくない。

公立鳥取環境大学「科学実験教室」に参加しました

(電子機械科・科学技術研究部・ダンス部)

6月26日(日)に公立鳥取環境大学主催で開催された山陰海岸ジオパークの普及・啓発等を目的として実施された「科学実験教室」に電子機械科3年生(課題研究・クリーンエネルギー班および科学技術研究部員)が、生徒作品の自動演奏楽器を展示・実演しました。またダンス部も華麗なステージを披露し、会場が大きなな拍手に包まれていました。

今回のイベントでは鳥取県立山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館、とっとり賀露かにっこ館、岩美高等学校など他の団体や学校も出展しており、参加した生徒は空き時間に他のブースにも参加し、交流や学びを深めていました。

・自動演奏楽器の音色に集まる皆さん

・自動演奏楽器を担当したメンバー

・ダンス部の演技

・ダンス部の演技

・ダンス部の演技に大勢が集まっています

高大連携出前授業を実施しました

(電子機械科)

6月14日(火)に1年電子機械科の専門科目「工業技術基礎」の時間に、鳥取県教育委員会が実施する「平成28年度県立高校・大学教員の教員交流事業」を活用し、公立鳥取環境大学環境学部教授 足利裕人 先生をお招きして『人と技術と環境~のもづくりと環境・エネルギー問題~』と題した「高大連携出前授業」を実施しました。

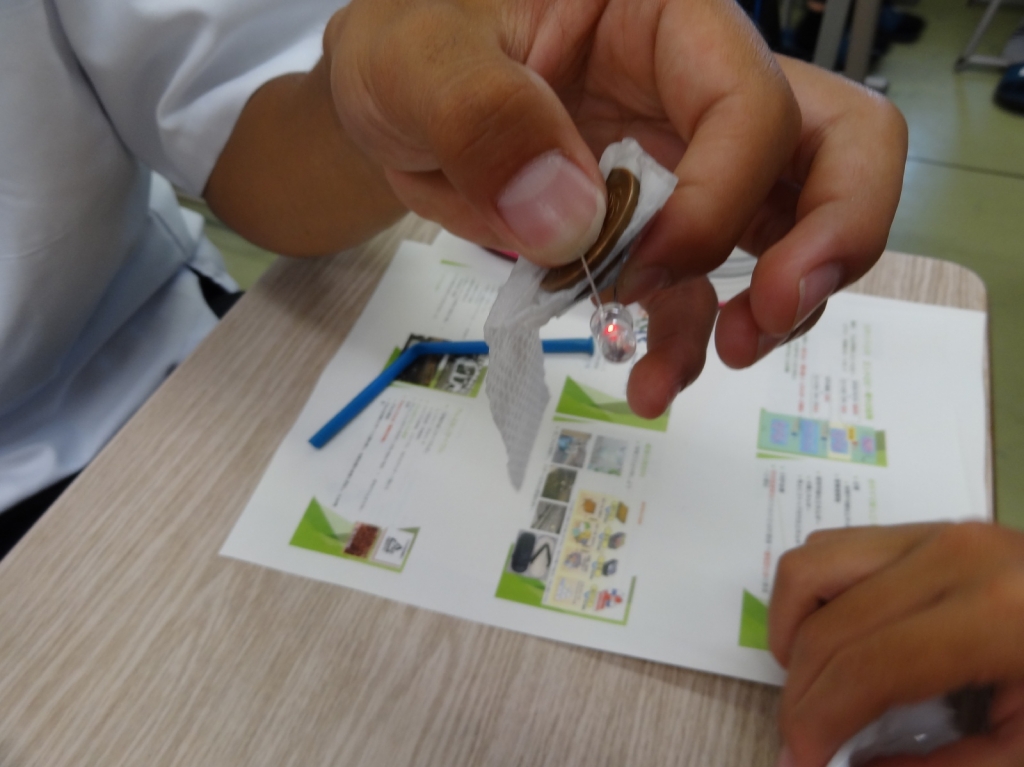

講義の中では「火を使う人類が自然を変えた-工業化のつけ-」という話や、「自然の大法則」としてエントロピーの話やゴム風船を利用したエントロピーの実験、「アルミから電気を取りだそう」として、アルミ箔と10円玉、電解液に食酢を利用した電池の製作実験。「PETボトルのリサイクル」として使用済みのPETボトルを利用した工作等を行いました。

生徒は「実験を交えながらの講義がとても印象に残った」、「ゴム風船を使ったエントロピーの実験が興味深い」、「リサイクルがどれだけ大切か理解できた」、「都市鉱山の話が興味深かった」など感想に書いており、受講者全員が足利先生の授業をまた受けてみたいとアンケートに答えていました。

とても有意義な2時間になりました。足利先生にはお忙しい中ありがとうございました。

・講義の様子

・エントロピーの実験 ゴム風船を引き伸ばし鼻の下に当てる

・10円玉電池の実験 LEDが点灯しました

・PETボトルの再利用工作

※工業学科における環境問題の取り扱い

高等学校学習指導要領における工業学科の目標の中には、「環境保全、新素材や新エネルギー開発等に役立つ技術開発に主体的に取り組むなど、工業に関する諸問題を広い視野から適切に解決できる資質の育成が求められてます。また、安全で信頼性のあるものづくりが求められており、法令を遵守し、技術者としての望ましい倫理観を身に付けることが重要となっています。」とあり、環境に関する学習は必修分野となっています。

第20回 因幡の手づくりまつりに参加しました

(電子機械科)

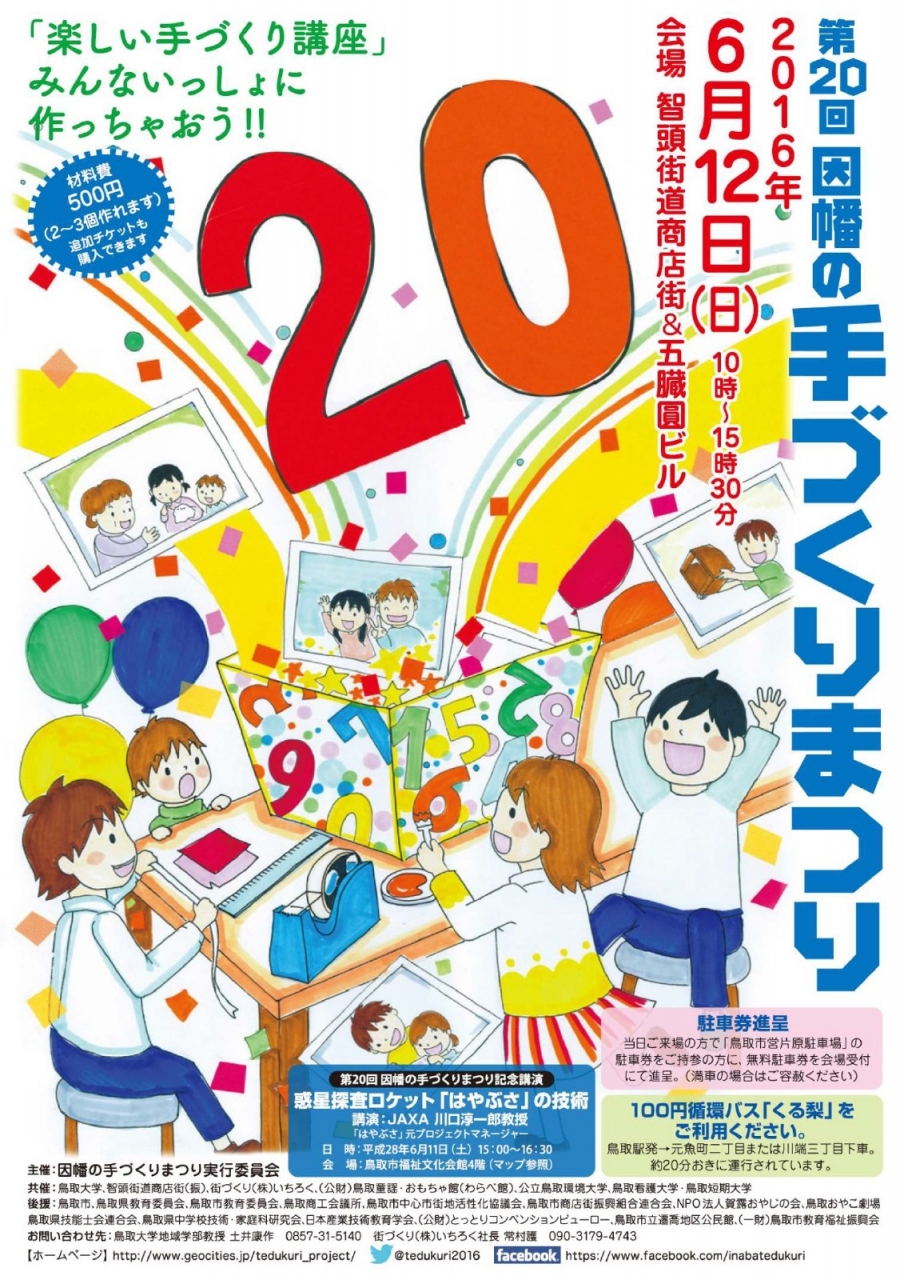

6月12日(日)に鳥取市智頭街道商店街および五臓圓ビルで行われた、「第20回因幡の手づくりまつり」(主催「因幡の手づくりまつり」実行委員会 <代表 土井康作 氏(鳥取大学地域学部教授)>)に、電子機械科が開設する他学科生徒対象の学校設定科目「Design&technology for Products」を履修している農業学科、情報学科の3年生13名が、子どもたちにものづくりを指導する活動を行いました。

本校のブースでは、空き缶を利用したキャンドルランタンの製作指導を行いました。

30名分の材料を準備して指導を開始しましたが、予想以上に盛況で終了時間の1時間以上前に材料が切れてしまいました。

生徒の皆も、子供たちに指導する者、お客さんを呼び込む者など任務を分担しながら、手際よく作業をすすめていました。また、生徒の感想では、「楽しかった」、「また参加したい」と多くの声があがり、このような機会があればまた参加させて頂きたいと思いました。

当日お世話になりました、実行委員会の皆様、智頭街道商店街の皆様には大変お世話になりありがとうございました。

・開会式

・指導中の様子

・商店街を歩き呼び込み

・最後に記念写真

第20回 因幡の手づくりまつりに出展します

(電子機械科)

来る6月12日(日)、鳥取市智頭街道商店街および五臓圓ビルで行われる、「第20回因幡の手づくりまつり」(主催「因幡の手づくりまつり」実行委員会 <代表 土井康作 氏(鳥取大学地域学部教授)>)に出展し、学校設定科目「Design&technology」を履修している生徒15名が、子どもたちにものづくりを指導する活動を行います。

本校のブースではキャンドルランタンを作成します。現在、講師を務める生徒が、当日のために材料の加工やなどの準備をしています。

多くの皆様にお越しいただくことを楽しみにしています。

日時:平成28年6月12日(日) 午前10時~午後3時30分

会場:智頭街道商店街&五臓圓ビル

詳細については「因幡の手づくりまつり」ホームページをご覧ください。

http://www.geocities.jp/tedukuri_project/

品質管理検定(QC検定)全国平均を大幅に上回る合格率

電子機械科

平成28年3月20日(日)に実施された、第21回品質管理検定(QC検定)試験において、本校2年(現3年)電子機械科の生徒が受験しました。

QC検定3級では、すでに第20回QC検定試験において4級に合格している生徒11名が受験しました。試験の結果は11名中10名合格し、本校生徒の合格率は91.0%でした。(第21回の3級にかかる19歳以下の者の合格率は43.7%でした。)

QC検定4級では、はじめて受検する22名が受検し18名が合格し、本校生徒の合格率は81.8%でした。(第21回の4級にかかる19歳以下の者の合格率は74.3%でした。)

未成年の受験者の全国平均の合格率を、3級、4級ともに上回り、特に3級では47ポイント上回る好成績を残すことができました。合格者の皆さんおめでとうございます。

残念な結果となった生徒には、今後も継続指導したいと考えています。また、合格者については、就職試験や進学試験に向けての取組に向けて良い契機になればと思います。

・3級合格者の皆さん

・4級合格者の皆さん

~品質管理検定とは~

品質管理検定(QC検定)は、品質管理に関する知識をどの程度持っているかを全国で筆記試験を行って客観的に評価を行うものです。

日本のほとんどの企業では、品質管理が実施されています。この品質管理を実施するためには、そこで働く人々の品質管理に関する意識、能力、改善能力が重要です。この品質管理能力、改善能力といった能力を発揮するためには、品質管理の知識だけでなく、個人のリーダーシップ力やモチベーション、それらを引き出す組織体制などといった多くの要素が関係します。しかし、一番の基本となるのは品質管理に関する知識であることは事実です。

また、品質管理の知識といってもどのような問題を解決するのか、によって必要となる知識は異なります。そこで「QC検定」では、企業においてどのような仕事をされているか(これからするか)、その仕事において品質管理、改善を実施するレベルはどれくらいか、そしてその管理・改善をするためにどれくらいの知識が必要であるかにより四つの級が設定されています。

本校では安全教育や技術者倫理の学習の一環として電子機械科の2年生全員が受検しています。

試験は

一般財団法人日本規格協会が実施しています。

今日の出来事

課題研究のテーマ決めを行いました

電子機械科

4月21日(木)に電子機械科の3年生の科目「課題研究」のテーマを決定しました。

課題研究では年度当初に設定したテーマについて、ものづくりや、調査・研究を行い、PDCAサイクルを回し研究を深めたり、話し合いを行ったり、レポートにまとめ発表するなどを行います。今年度は本科の生徒が鳥取県専門高校活動成果発表大会で発表を予定しています。

設計・制御「レゴロボットの研究」班

設計・制御「ラジコンカーの設計・製作」設計班

設計・制御「ラジコンカーの設計・製作」加工班

「シーケンス制御を利用したものづくり」班

「クリーンエネルギーの利用と省エネルギー制御技術の研究」班

「野菜工場設計と植物育成の研究」班

[科目の目標]

工業に関する課題を設定し、その課題の解決を図る学習を通して、専門的な知識と技術の深化、総合化を図るとともに、問題解決の能力や自発的、創造的な学習態度を育てる。

今日の出来事

電子機械科

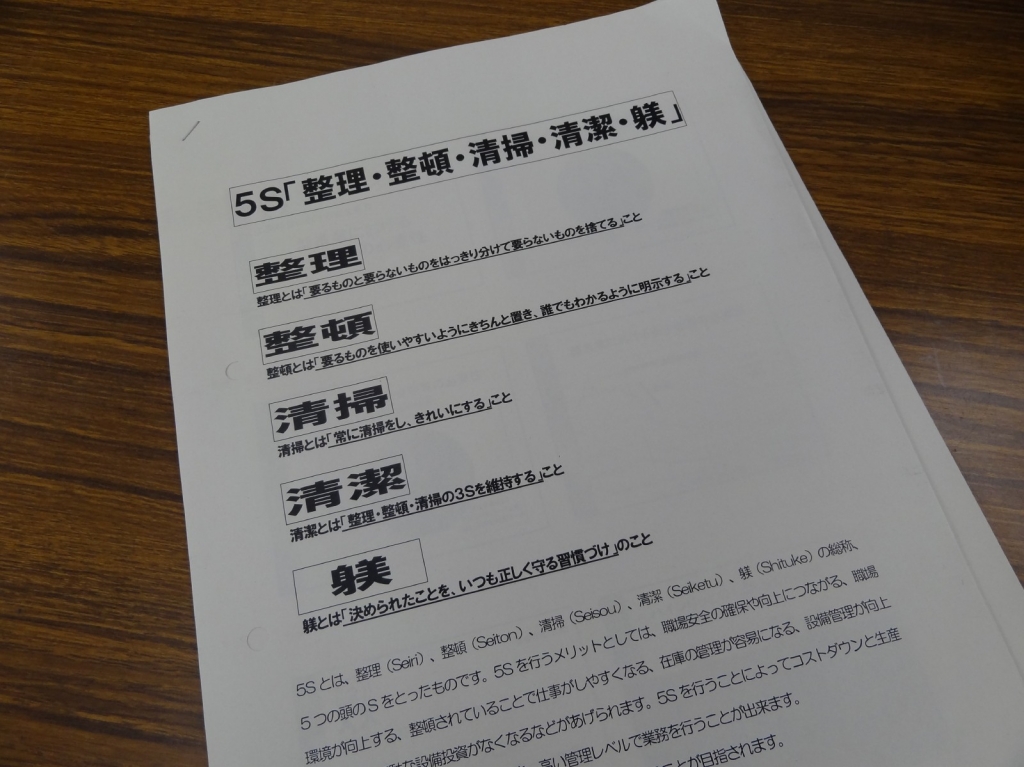

4月19日(火)に電子機械科の1年生を対象とした工業技術基礎のオリエンテーションを実施しました。オリエンテーションでは、工業実習の安全指導や実習服の正しい着用指導、5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)の徹底、実験実習報告書の書き方等の指導を行いました。

今後、学校独自事業として、環境・エネルギー問題についての講義を鳥取環境大学の教授を講師に招き講義していただく予定になっています。

[科目の目標]

工業に関する基礎的技術を実験・実習によって体験させ、各専門分野における技術への興味・関心を高め、工業の意義や役割を理解させるとともに、工業に関する広い視野と倫理観をもって工業の発展を図る意欲的な態度を育てる。

今日の出来事

電子機械科

3月14日(月)の2、3限に1年生を対象とした「先輩に学ぶ会」を実施しました。本科では平成15年度電子機械科卒業 大阪立さん(近畿大学→ダイヤモンド電機株式会社鳥取工場勤務)、平成18年度電子電気科卒業 伊田大輝さん(智頭急行株式会社勤務)の2名においでいただき、高校時代の思い出から、会社を選んだ理由、会社での業務内容などについてお話を伺いました。

生徒の皆さんや、参観された先生方から多くの質問が出て2時間では時間が足りないくらい充実した内容となりました。

生徒の皆さんの進路決定の一助となると期待しています。

・発表を終えた大阪さん

・「スーパーはくと」の車内放送を実演する伊田さん

今日の出来事

電子機械科 校外各賞を受賞しました

電子機械科

卒業式を翌日に控えた2月29日(月)午前中に本校会議室において、校外各賞の伝達式がありました。

本科の生徒は、専門科目の学習や資格取得での取組が認められ以下の生徒が表彰されました。

〇産業教育振興中央会長賞

3年 森本 達也

〇鳥取県産業教育振興会長賞

3年 近藤 聡

〇全国電子工業教育研究会生徒表彰

3年 田村 舜

〇電気・情報関連学科学会賞

3年 春摘 康太

〇全国工業高等学校長協会ジュニアマイスター・ゴールド・シルバー賞

(ゴールド) 3年 田村 舜

(ゴールド) 3年 近藤 聡

(シルバー) 3年 森川 裕介

〇鳥取県立高校職業教育技術顕彰

3年 近藤 聡【技能検定(電子機器組立て3級)、技能検定(機械加工3級)】

3年 津村 竜也【技能検定(電子機器組立て3級)、技能検定(機械検査3級)】

3年 本城 壱成【技能検定(電子機器組立て3級)、技能検定(機械検査3級)】

3年 森川 裕介【技能検定(電子機器組立て3級)、技能検定(機械検査3級)】

・校長先生から一人ずつ表彰の伝達を受けました。

・校長先生から祝辞を受けました。

・最後に担任の升田先生と記念撮影