海洋科

8月8日(金)第1次航海「若鳥丸」乗船実習に生徒29名が出かけていきました。

島根県隠岐郡知夫里島海域でマリンスポーツ実習を8月8日(金)から9日(土)に実施する予定です。マリンスポーツ実習では、班ごとにカヤック、ダイビング、フィッシングの実習をする予定となっています。

曇り空で海の波がない状態、凪でした

出港前に日程、注意事項等の確認を行いました

生徒たちは、元気よく出かけていきました

くれぐれも安全には注意してください。そして、楽しく実習に臨んでください。

行事報告

8月1日(金)令和7年度中学生体験入学がありました。

海洋科(操船シュミレーターの体験)

海洋科(水中ドローンの操作体験)

ビジネス科(鯵さばき体験)

ビジネス科(鯵さばき体験)

機械科(車検ラインの見学)

機械科(ライントレースカーの体験)

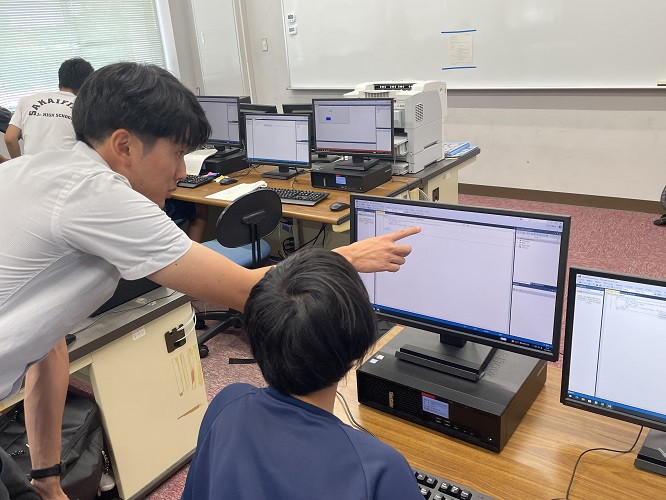

電気電子科(プログラミングの体験)

電気電子科(プログラミングの体験)

福祉科(車いすの体験)

福祉科(保育の授業を体験)

中学生体験入学、お疲れさまでした。

この度は、本校の体験入学にご参加いただき、誠にありがとうございました。

今回の体験を通して、本校の魅力が少しでも伝わっていれば幸いです。

来年、みなさんとお会いできることを楽しみにしています。

食品・ビジネス科

令和7年7月31日(木)に隠岐の島で開催された「第63回日本海南部地区高等学校水産教育研究協議会 生徒研究発表」において、食品・ビジネス科3年が優秀賞を獲得しました。キッチンカーをはじめ、新製品開発、メルカリショップスの取り組みなど、これまでの学習成果を存分に発揮してくれました。よくがんばりました。おめでとう!

福祉科

7月25日(金)介護技術ケアコンテスト中国大会を目前に控え、本日、本校の介護実習室で練習が行われました。7月29日(火)に岡山県で開催されるこの大会には、本校から3名の生徒が鳥取県代表として出場します。今日の練習には、福祉科の職員と福祉科の2年生全員、3年生の介護類型に所属する生徒たち、そして3名の卒業生が見学に訪れました。大勢の温かい眼差しに見守られる中、出場生徒たちは真剣な面持ちで練習に取り組んでいました。

利用者さんの安全にしっかり配慮しながら、ポイントを押さえた介助ができていました。本番も、今練習していることをしっかり出し切れるよう頑張ってください!

福祉科

7月25日(金)余子公民館主催「あまりこ出前講座」が本校介護実習室で実施されました。

あまりこ出前講座が本校の介護実習室で行われ、余子小学校の生徒19名が参加しました。

講座では、本校の生徒が先生役となり、小学生たちは車いす体験、本校の課題研究でづくりした防災カルタ遊び、アイロンビーズ、プラバンなどを楽しみました。

車いすの体験

アイロンビーズ

プラバン

防災かるた遊び

本校の生徒と小学生が交流し、学びを深める良い機会となりました。

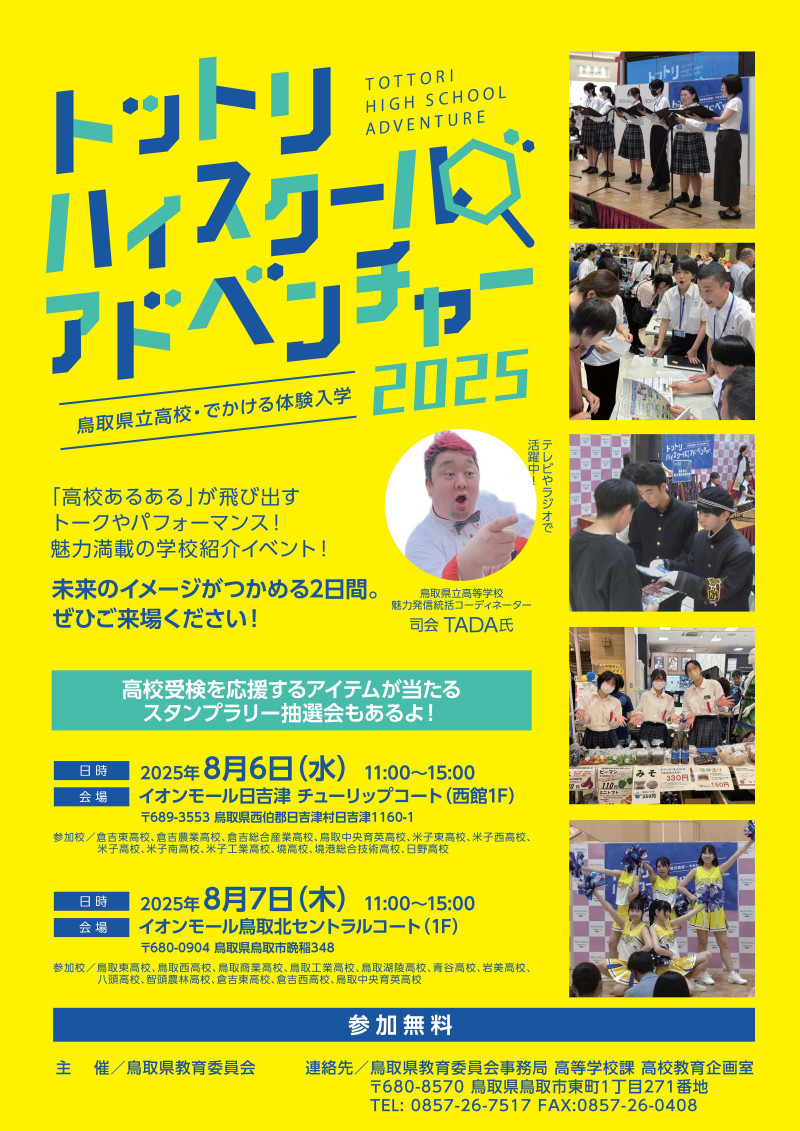

県立高等学校がブースを設置し、各校の特色ある学びなどを紹介するイベントです。

境港総合技術高等学校は海洋科の水中ドローンや食品・ビジネス科のメルカリShopsなどの取り組みを紹介します。

〇7月26日(土)9:25~ 日本海テレビ 「スパイス!!」内でもイベントの告知を行います!

番組内のコーナー「スパイスカフェ」で、境港総合技術高等学校も生出演、

本イベントの内容などをお知らせします。こちらもぜひご覧ください。

〇こんな生徒さんにおすすめです!

★志望校がまだ決まりきっていない

「志望校選びにまだ迷っている」、「複数の学校を比較したい」、「各高校の体験入学に参加できなかった」

このような生徒さんはぜひご来場ください。各校のブースで学校の雰囲気や学びの内容を高校生が丁寧に教えてくれます。

★志望校は決まっているけどもっと学校のことを深く知りたい!

このような生徒さんもぜひご来場ください。聴きたいテーマをいくつか持って参加し、各ブースで質問することをお勧めします。

明確なイメージを持ち、自分の選択に納得することが夢の実現につながります!

★高校ことを知りたい1年生や2年生のみなさん

「高校ってどんなところだろう・・・?」 将来を考えるのに早すぎるということはありません。

早めに目標を設定し、充実した中学校生活を送りたいといいう中学1年生、2年生のみなさんもお待ちしています!

〇在籍する高校生と、中学生・保護者のみなさんが直接交流することで、県立高等学校の特色や魅力に触れ、

今後の進路検討の参考にしていただくことができます。

★ステージ発表 高校生が各校の独自色を前面に出し中学生に向けてPR

★鳥取高校生談議 高校生が語る、各校独自の「あるある」とは?

即興書家TADA氏と高校生が学校を深堀するトークショー

★学校紹介ブース 各高校の詳しい話はコチラ。高校生が親身になって対応します

★物販ブース 学校で製作された食品、製品等を販売

福祉科

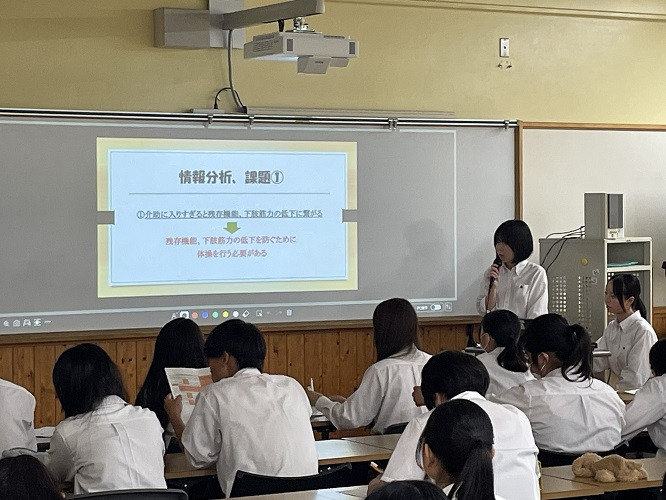

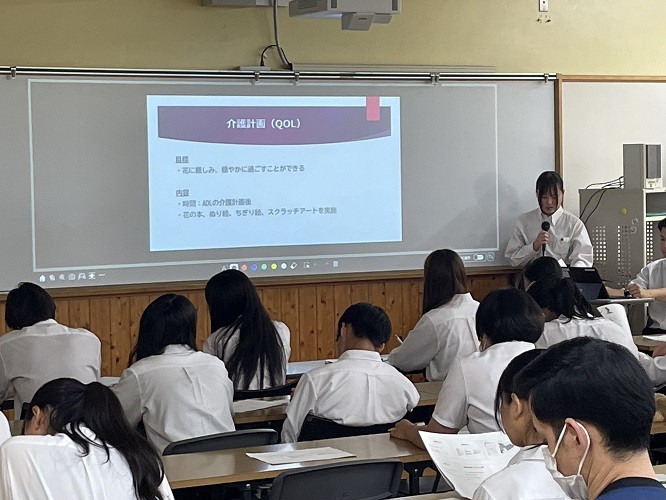

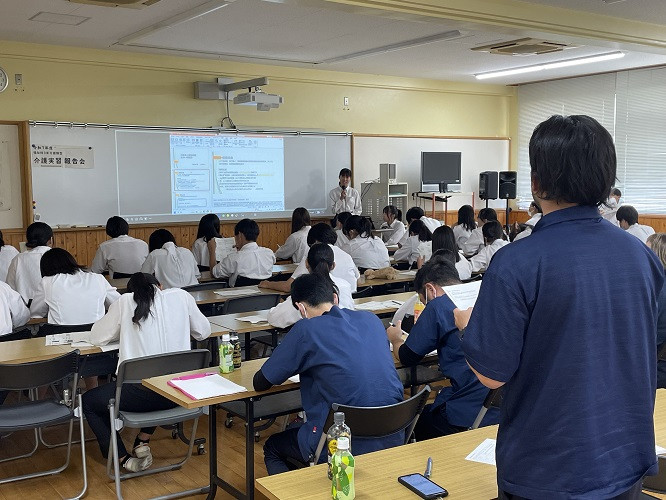

7月22日(火)福祉科3年生による介護実習報告会が開催されました。福祉科介護類型の3年生が、介護老人福祉施設や介護老人保健施設での介護実習を通して体験したこと、そして学んだことについて発表しました。今回の報告会には、介護実習で大変お世話になった7名の施設の皆様をはじめ、福祉科介護類型の2年生、福祉科の1・3年生などが発表を聞きに集まりました。

情報分析・課題

介護計画内容

目標内容(ADL)

介護計画(QOL)

介護計画内容(ADL)

結果・反応

結果・反応

評価・修正(アクティビティ)

修正・再実施(ADL)

「質問からの返答に熱意が伝わった」と言っておられました。

最後に、実習を受け入れてくださった施設の方々から、温かい感想や貴重な助言をいただきました。「このような良い発表は自分にはできなかった。」

「計画・分析から目標まできちんとできていた。」

「利用者さんの気持ちに寄り添って考えたことに感動した。発表した生徒さんたちに仲間になってもらいたい。」

「実習中に旨くいかないことも練り直してやっていて良かった。」

「毎年来ているが、発表が良くなっている。質問に対してもしっかりと答えていて、実習の成果が本当に出ている証拠だ!」

「介護の仕事は『心を動かす仕事』。今回、実習生の心が動いているのがよく分かり、本当によく頑張った。」

といった、たくさんのお褒めの言葉をいただきました。生徒たちはこれらの言葉を聞き、今後の学校生活や様々な活動に、より一層自信を持って取り組んでいきます。介護実習では施設の方にいろいろとお世話になりました。ありがとうございました。

行事報告

7月22日(火)1学期終業式、表彰式がリモートで行われました。

生徒は、校長先生の話を各教室で顔を上げて聞いていました。

海洋科1年の檜山さんは、囲碁で並外れた才能を発揮しています。4月には、第49回全国高等学校総合文化祭鳥取県大会の囲碁個人戦で見事優勝しました。その勢いのまま、5月には第49回全国高等学校囲碁選手権鳥取県大会でも優勝を飾りました。檜山さんは、7月下旬に香川県で開催される全国高等学校総合文化祭と、8月上旬に東京都で開催される全国囲碁選手権に出場します。応援よろしくお願いします。

福祉科3年の海老沼さんは、5月に開催された第79回鳥取県陸上競技選手権大会の一般・高校女子砲丸投げで堂々たる3位に入賞しました。海老沼さんは、8月下旬に山口県で開催される中国陸上競技選手権大会に出場します。応援よろしくお願いします。

檜山さん、海老沼さん、お二人の今後の大会でのさらなる活躍を心より願います。

行事報告

7月 18日(金)本校の2年生を対象に、鳥取県性暴力被害者支援協議会の方々をお招きし、「性の権利を守る学習会」が各クラスで開催されました。この学習会は、「NO!性暴力 ~性暴力をしない・させない・見逃さない~」をテーマに、性の権利の重要性、性暴力被害に関する誤解、性暴力の現状、デートDV、そして性暴力を防ぐための行動について深く学びました。

性とは人の生き方と結びつくもの

ワークをいれて生徒は考えていました

性暴力は人権侵害です

SNS、インターネットを使った性被害が増えている

同意は大事なこと

性暴力被害は決して稀なことではなく、日本では約21人に1人が、鳥取県では約15人に1人が性被害の経験があるという衝撃的な現状が示されました。

性暴力被害を受けないためには、「自分のことは自分で決める」「自分の気持ちを大切にする」「お互いの気持ちを確認する」「困ったときは必ず信頼できる人に相談する」ことが重要です。

困ったときの相談先として、性暴力被害者支援センターとっとりや性暴力に関するSNS相談窓口が紹介されました。

今回の学習会を通して、生徒たちは性の権利の尊厳や性暴力の現状について深く学び、性暴力をしない・させない・見逃さないための意識を高めることができました。

本日はありがとうございました。

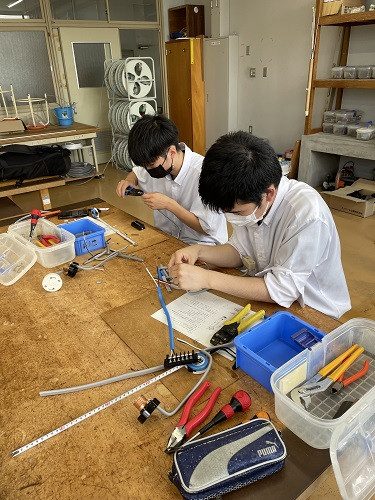

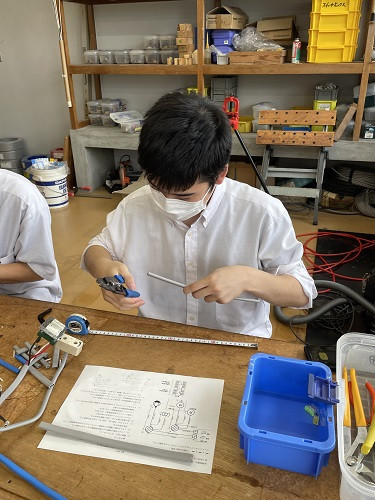

電気電子科

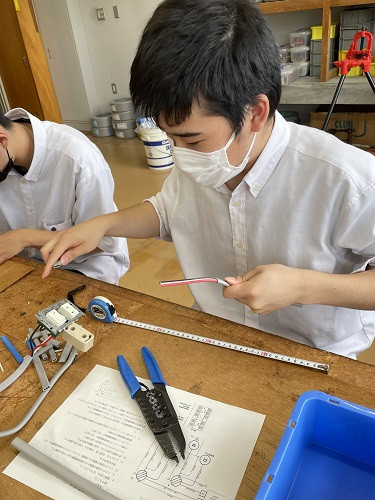

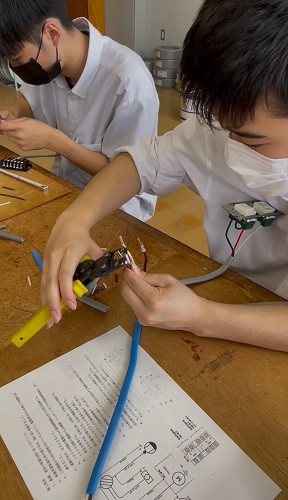

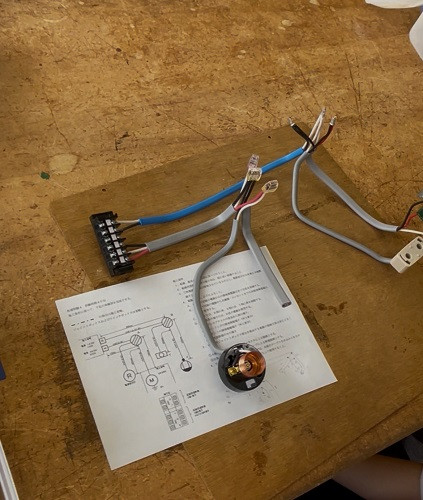

7月17日(木)第二種電気工事士の上期技能試験が7月20日(日)に実施されます。これに向けて、生徒たちは毎日、補習に参加して準備に励んでいます。電気電子科の生徒が島根県民会館でこの国家資格の試験を受けに行きます。

圧着ペンチを使用して圧着

ケーブルの外装はぎ

圧着ペンチを使用して電線をつなげる

完成、教員に見てもらい合格でした!

第二種電気工事士の国家資格は、一般住宅や店舗などで600ボルト以下で受電する設備の工事に従事できる資格です。電気電子科では、この第二種電気工事士と、より上位の第一種電気工事士の技術を学び、現場で実践できる力を身につけることができます。国家資格の取得を通して、専門的な知識と技術を習得し、電気工事業界で活躍できる人材を育成しています。

合格できるように頑張れ!

行事報告

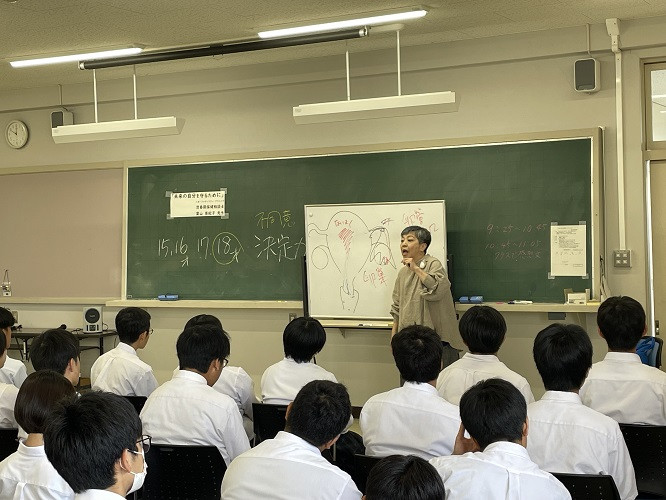

7月17日(木)本校1年生を対象とした性に関する講演会が開催されました。今回は、ミオ・ファシリティ・クリニックの葉山様にお越しいただき、「未来の自分を守るために」と題したご講演をいただきました。講演は、高校生が自立し、自身の体と未来を守るための重要な講演でした。

親に頼らず、自分のことは自分で話せるようになることの重要性。これは高校卒業までの目標として設定されました。

妊娠の仕組みについて、女性の子宮の図を用いて具体的に説明されました。

不同意性交、不同意わいせつ罪の危険性とその行為が自身の未来を壊すことにつながると強く強調されました。

〇性感染症(STD) : 梅毒、クラミジア菌、淋菌、ヘルペス、コンジローマといった具体的な性感染症について説明していただきました。梅毒は薬で治療可能であることが分かりました。

〇子宮頸がんワクチン : 18歳までは無料で接種できるため、自身の未来と命を守るために接種するよう勧められました。治療にかかる費用を考慮すると、予防が重要であると感じた。

〇未来へのメッセージ : 最終的に「自分の目標に向かっていけるようにしてください」というメッセージで締めくくられました。

特に、性に関するデリケートな内容についても、具体的な情報提供と予防策に焦点を当てて話をしていただきました。今回、葉山様が様々なアクシデントを体験された上で講演されました。より説得力がありました。本日はありがとうございました。

行事報告

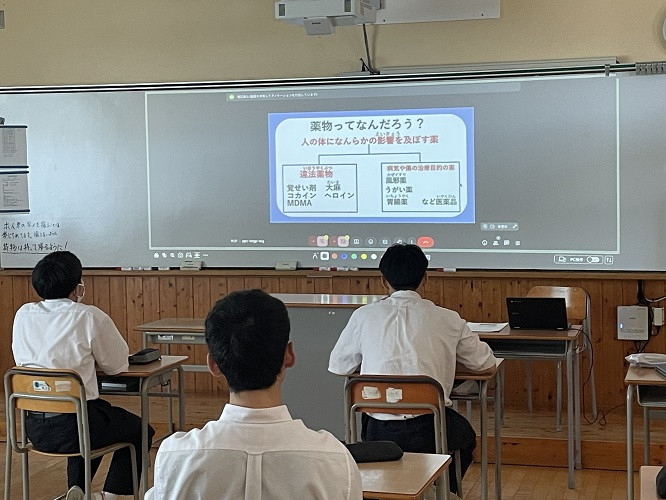

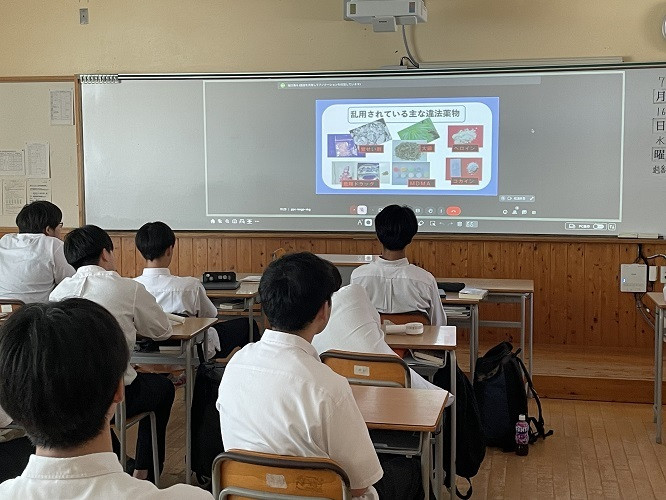

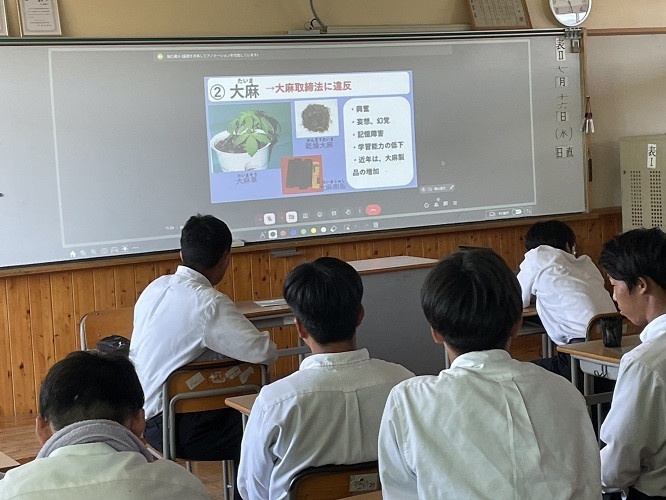

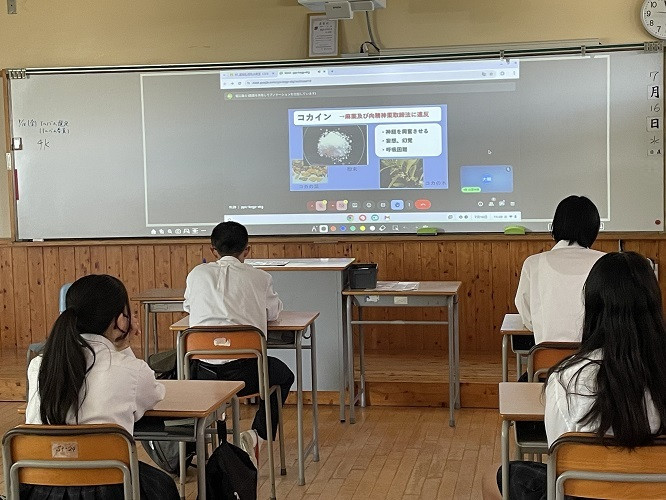

7月16日(水)本校3年生を対象とした薬物乱用防止教室が開催されました。今回は、鳥取県警察本部生活安全部の方にお越しいただき、非行や犯罪についてご講演いただきました。今回の教室では、まず薬物が人の体に何らかの影響を及ぼすものであり、違法薬物と治療目的の薬に分けられることが説明されました。そして、最も強調されたのが薬物乱用についてです。「薬物乱用とは、薬物を決められた目的以外で不正に使うことであり、たとえ1回だけでも目的以外で悪用すれば乱用になる。」と強調されました。

薬物とは

乱用されている違法薬物について

大麻について説明

コカインについて

薬物について誘われても、断ること!!

SNS利用の注意点

犯罪者は「心の弱っている隙間に入り込んでくる」

「18歳未満の子供の裸やそれに近い写真を持つこと、勝手に連れ出すこと、車に乗せて連れまわすことが犯罪になる」と話されました。

次のメッセージをいただきました。

「誘いに乗らなかったことが将来の自分を救ってくれる」

「誘いを断っても『裏切り』ではない」

もし断り切れずに追い詰められそうになったら、「ダッシュして逃げる」

いざという時に行動してください。

この薬物乱用防止教室で学んだ知識と「正しい意識」を、是非これからの生活に活かしてください。薬物の誘惑や危険な状況に直面したときに、今回の教訓が自分の身を守る盾となることを願っています。

行事報告

7月16日(水)本校2年生を対象とした非行防止教室が開催されました。今回は、鳥取県警察本部生活安全部の方にお越しいただき、非行や犯罪についてご講演いただきました。講演では、非行は「悪いこと」であり、法律で禁止されている行為であること、そして不良行為が犯罪への入り口になりうると強調されました。生徒たちは、日常生活における危険を察知し、危ないと感じたら関わらないことの重要性について学びました。

身近な犯罪である自転車盗難については、二重ロックの徹底や、地面に固定されたポールなどに鍵をかけるといった具体的な防犯対策が示されました。

その他、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、強要罪、名誉毀損罪、器物損壊罪といった様々な犯罪について説明があり、SNS利用における注意点についても話がありました。

講演の最後に、講師の方からは、自分の人生を守るために以下の3つの行動が大切であると伝えられました。

①決まりを守る

②話してみる・相談する

③困ったことがあったら大人に相談する

今回の非行防止教室は、生徒たちが犯罪や非行について理解を深め、自分自身を守る意識を高める貴重な機会となりました。