今回は、航空自衛隊宇宙作戦群准空尉の 上治忠義 氏 を講師にお招きし、「宇宙(そら)を守るしごと」と題して、宇宙開発の現状や開発によるリスクと防衛など、自衛隊が担う宇宙での仕事についてご講演いただきました。

自分たちが持っている情報端末の通信をはじめ、天気予報や地図情報といった社会インフラを支えているのは人工衛星である、ということから講演が始まりました。

一口に人工衛星と言っても、その衛星軌道(周回する高度)は複数あり、その軌道ごとに適した種類の人工衛星があるそうです。例えば、いわゆる衛星画像を撮影する人工衛星は、写真を撮る都合上、地球との距離が遠くなりすぎない低い高度が適しているといった具合です。生徒の多くは、人工衛星自体のことは知っていたものの、こうした意識の外側にある知識を耳にし、メモをとる手が止まらない様子で聴講していました。

もちろん航空自衛隊ならではのお話もありました。

人工衛星などが破損し生じた破片(いわゆる宇宙ゴミ)は、地球の周りを高速で飛んでいて、確認できるだけで約3万個も存在することが知られています。現在運用されている人工衛星や宇宙ステーションに宇宙ゴミが衝突すると、小さな破片であっても高速であるため、大きな被害をもたらします。したがって、宇宙ゴミがどこにあり、どのように飛んでいるのか把握し、事故を未然に防ぐことが航空自衛隊宇宙作戦群の担う防衛だとお話がありました。そのほかに、他国からの人工衛星の支配や破壊を防ぐことも防衛の一つと仰っていました。

生徒たちは、自分たちが何気なく情報端末を使い暮らしている中にも、自衛隊の防衛が関わっていることを知り、「自衛隊」や「防衛」ということが、身近に感じられたといった感想が聞かれました。

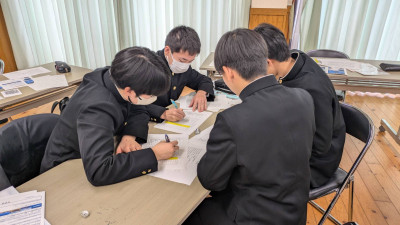

講演の最後には、NASAや自衛隊で行われているグループワークを行いました。月面での事故で生き残るため、限られた道具に対して優先順位を決め、どのように行動するかといった内容です。最初に一人で優先順位を決め、その後、グループで優先順位を決め直すという流れで行われました。一人で決めるより、チームでコミュニケーションを取りながら決めたほうが、NASAの提示する正解に近づいた班が多く、チームで活動する重要性を体感しました。