チャレンジこそ 夢や目標に近づく近道

登山家(アルピニスト)の野口健 氏は、大学入試を一芸一能入試で受験したそうです。集団面接では芸能人や多方面の有能な受験生が自身の実績をアピールするなか、野口さんだけは大学生活での目標を高々と宣言しまたそうです。「もしこの大学に入学できたら、七大陸最高峰に登頂します。僕の可能性に賭けてください!もしそれを実現できなければ、責任をとって大学をやめます!」と。その結果、見事合格。入学してすぐに、学長に呼ばれ、「成績がひどくても、世界を相手に冒険しなさい。本校はそういう学生を待っていた。」と激励を受けたそうです。何かにチャレンジする意欲や精神が、自分を成長させ、周りの環境を変えていくことにつながります。「失敗は成功のもと」、チャレンジして失敗を繰り返すなかで、確実に夢や目標に近づいていきましょう。エンジョイ集会への参加、各種コンクール、プログラミング・・・・・・、チャレンジできることはいっぱいです。

郡山市立多田野小学校からの贈り物

空き缶リサイクルの収益金で多田野小学校に鳥取グッズを贈ったところ、福島県の特産品である「赤べこ」と、「起き上がり小法師(おきあがりこぼし)」がお返しに届けられました。贈ってくださった「起き上がり小法師」は「どんな困難にあっても立ち上がり、進んでいく」という意味が込められていおり、「赤べこ」は「厄除け」の意味があるそうです。

東日本大震災からの復興、コロナ禍での前進・・・・、贈り物に込められた思いや願いをしっかりと受けとめ、学校の宝として大切にしたいと思います。

多田野小学校の子供たちから「東日本大震災について鳥取の友達にも伝えたい」との願いがあり、3月11日には、本校5年生とオンラインでつながり学習交流する予定です。交流の様子はHPでお伝えします。

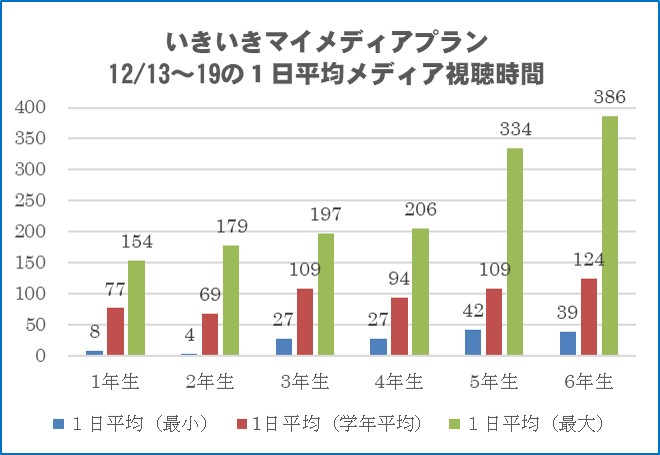

右のグラフは、12月に実施したPTA保体部アンケートの結果です。平均的なメディア視聴時間は1日平均1~2時間でした。

しかし、個人差が非常に大きく、1年生では8分~2時間34分、6年生では39分~6時間26分の開きがありました。メディア活用が有益になされているのか検証が必要です。メディア依存は学習自立や生活自立への意欲を減退させてしまう危険性があります。セルフコントロール能力を高め、自分時間を有効に活用してくれるように願っています。

1月24日から30日までは全国学校給食週間でした。給食委員会で話し合い、体育館で巨大〇×クイズを全校で楽しむ予定でしたが、感染拡大により、校内放送での給食クイズを行うことになりました。1日3問ずつ、5日間の給食クイズを楽しみ、給食について学びました。

各学級では、給食に関するDVDをもとに、給食ができるまでの過程を学習したり、給食センターの皆さんからのメッセージを聴いたり、給食の歴史について学んだりしました。

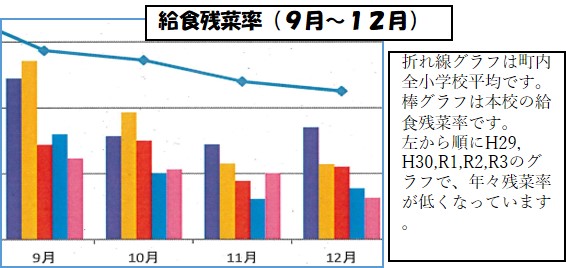

今年度も本校児童は、給食の残量がとても少なく、何でもよく食べてくれます!!

すばらしい!

感染拡大が収まらない状況下で学校では、今週から児童による掃除をとりやめ、教職員が放課後等に掃除を行ったり、登下校時に児童玄関で密状態にならないように、朝のあいさつ運動は中止し、登校してきた児童から教室に入って朝の準備や活動を行ったり、下校時には残雪のためにかがやき広場に集合できないので体育館に集合したり・・・考え得る場面で感染予防に取り組んでいます。当たり前にできていたことが制限される中で、子供たちは今できることにしっかりと取り組んでいます。

県内では学校関係者の感染により、いくつもの学校で臨時休校となっております。本校でも、そのような状況になっても子供たちの学びを止めないように、臨時休校になった場合の学習内容の設定やオンライン学習に向けての準備を進めています。ピンチをチャンスに変えられるように知恵を出し合い、できることを一つ一つ進めていきたいと思います。

6年生児童が卒業文集に「何も咲かない寒い日は、下へ下へと根を伸ばせ。やがて大きな花が咲く。」という髙橋尚子選手の言葉を大切にしていると記していました。心に響く言葉です。今がまさにいろいろと制約の多い状況下だからこそ、自分たちにできることは何かを模索し、為すべきことに丁寧に取り組み、一日一日を大切にそして前向きに過ごしていきたいと思います。

6年生は卒業に向けて、在校生は次の学年への進級に向けて一つ一つ成長を支えていきたいと思います。

12月に実施しました保護者アンケートでは「子供に継続的にお手伝いをさせている」で肯定的回答は55%でした。しっかりと家族の役割を果たすように子供にお手伝いをさせているご家庭が半数以上あり、「生活自立・社会自立」に向け、ご家庭でも生きる力を育んでいただいていることに感謝いたします。また、「家でよく読書をしている」では肯定的回答が33%でした。食事をするのと同様に、読書が生活の一部になるように「学びの自立」に向けて育てていきたいですね。

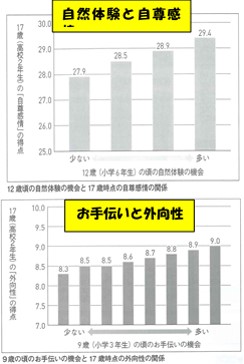

さて、お手伝いや読書を多くしていた子供は、その後の成長によい影響をもたらすという調査結果が示されています。文部科学省が行った「21世紀出生児童縦断調査(平成13年出生児)」結果についてに教育雑誌に掲載されており、興味深い内容だったので紹介いたします。(「教育ジャーナル(学研)」からの引用)

「小学校の頃に体験活動(自然、社会、文化体験)や読書、お手伝いを多くしていた子供は、その後、高校生のときに自尊感情(自分に対して肯定的、自分に満足している)や外向性(自分のことを活発だと思う)、精神的な回復力(新しいことに興味を持つ、自分の感情を調整する、将来に対して前向きなど)といった項目の得点が高くなる傾向が見られた。」「小学校の頃に異年齢(年下・年上)の人とよく遊んだり、自然の場所や空き地・路地などでよく遊んだりした経験のある高校生も、同じ傾向が見られた。」「多様な経験をすることが必要で、小学校の頃に体験活動などをよくしていると家庭の環境にかかわらず、高校生のときに自尊感情や外向性、精神的な回復(レジリエンス力)といった項目が高くなるなど、体験活動は子供の成長にとって大切な要素であることがデータから裏付けられた。」

ゲーム体験や動画視聴など仮想世界での疑似体験よりも、実社会での自然体験や社会体験には「人として実社会で生きる力を育む力」が確かに高いことが分かります。

新年明けましておめでとうございます。旧年中は、本校教育へ温かいご理解とご協力をいただき,誠にありがとうございました。今年一年が児童、保護者、地域の皆様にとりまして幸多き年となりますようお祈り申し上げますとともに本校教育へのよりいっそうのご支援をお願いいたします。

今年の干支は寅(虎)です。虎は「千里を往って千里を還る」のことわざにもあるように、活力に満ちて勢いの盛んな様子や、「虎の子」のように、子供を非常に大切にする様子を表すのに使われます。今年も虎のように、子供たちが力強くしなやかに一歩一歩成長への歩みを進められるように、愛情深く見守っていきたいと思います。

オミクロン株の流行拡大が懸念されていますが、新型コロナウイルス感染対策により様々な制約があるなか、「一陽来復」我慢強く取り組んでいけば必ずその取組が報われると信じて、一日一日を丁寧に積み重ねていきたいと思います。

「言霊」という言葉がありますが、言葉には不思議な力があります。パワーフレーズは、自分が前向きに行動するための力になってくれます。新年を迎えたこの時期に、パワーフレーズ(抱負や大切にしたい言葉)を語る機会をもちたいですね。夢や目標は、パワーフレーズそのものです。「願いを願わないことは形にならない。」「自分の将来は、どんな夢や目標をもつかによってきまってくる。」ものだと思います。

さて、皆さんのパワーフレーズ(新年の抱負・大切にした言葉)は何ですか。