◆2年生(理系)「生物」 単元:植生と遷移

2年生理科(生物)担当の井上教諭は,植生の要因について適切に理解できるだけでなく,植生の遷移をバイオームと関連づけてより深く理解できるよう,生徒がICTを活用して主体的に学習に取り組む授業に取り組みました。

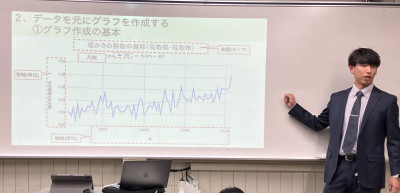

本日の学習目標はズバリ,「目的に応じたデータの処理と分析をとおして,地球温暖化によるバイオームの変化を推測する」。大学での基礎研究における基礎基本も叩きこみたい…。井上教諭の生徒へのそんな温かい思いが透けて見えるようなテーマ設定でした。

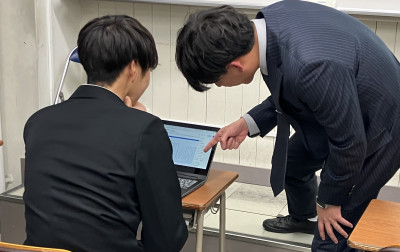

一人一台端末世代1期生の2年生とはいえ,扱い方に習熟している度合いは生徒によってまちまち。しかしそこは,Chromebookの機能や操作に精通した井上教諭のこと。生徒の状況を瞬時に見定めては,一人ひとりにあわせて適切に支援していました。

果たして,同じデータであってもグラフの作り方ひとつでその見え方が激変することに生徒は気づき始めます。

入力用シートに羅列された数値の集合では見えなかったのに,グラフにしたとたん,いろいろなことが見えるようになる。Chromebookに備わっている機能を使えば,自分が作成したグラフにトレンドライン(回帰直線)を瞬時に表示することもできる。本日の授業テーマに係る予測が,とたんにしやすくなりました。

ふと,ある変化が気になった男子生徒は,その変化を説明する仮説について仲間と語り合い始めました。そこには,自らに湧いた疑問について,自分(達)が知り得ている知識を,自分(達)なりに駆使して解決してみようとする,そんな主体的な学びが誕生していました。

「生きて働く知識」。これは,改定された学習指導要領におけるキーワードのひとつですが,井上教諭はこんなことも想定して本日の授業をデザインしたのかもしれません。

科学は疑問から始まる,とよく言います。科学は感動から始まる,とも言われます。生徒のサイエンスマインドを刺激し,理科学習の面白さを引き出す井上教諭の授業改善は今後も続きます。