7月21日(月)~23日(水)、岡山県真庭市にある鳥取大学農学部附属フィールドサイエンスセンター教育研究林 蒜山の森 で、蒜山高原STEM研修を実施しました。

高校1、2年生希望者の16名のほか、10月に行われる米バーモントSTEM研修の参加者5名も事前研修と参加し、合計21名が参加しました。

研修では、森林調査班と土壌動物調査班に分かれ、蒜山の教育研究林を調査しました。

調査では、樹木の生育に気温や降水のほか降雪も影響していることが示唆されたり、教育林が位置する場所でもかつて火入れが行われていた痕跡を示す炭が土壌から発見されたりするなど、新しい知見が得られました。

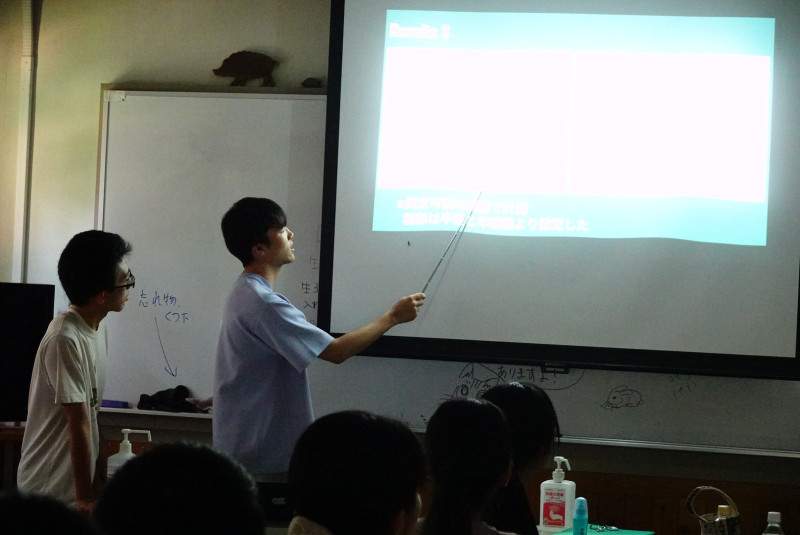

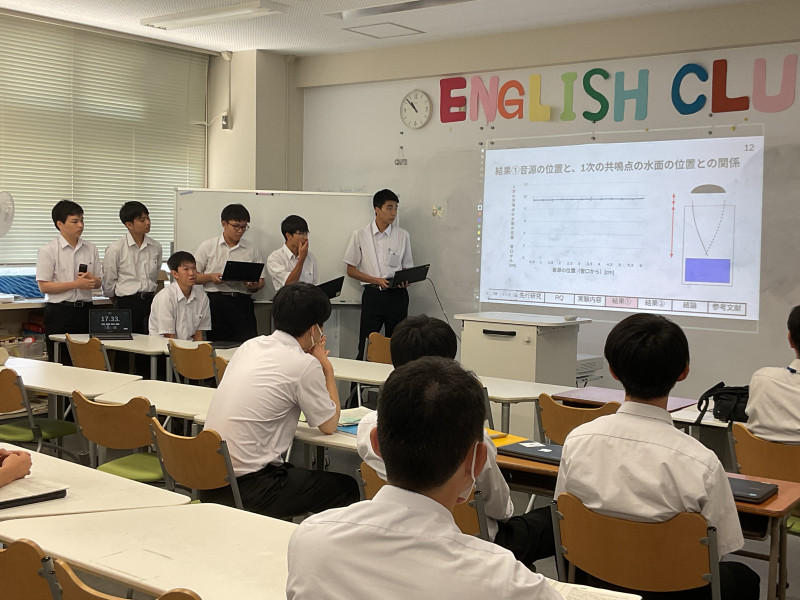

7月16日(水)、令和7年度「課題研究」3年生研究発表会を実施しました。

本校3年生による発表のほか連携校による発表も行われ、合計119の研究発表がありました。

発表には、鳥取大学教員を外部講師と招聘したほか、本校1、2年生や県内高等学校、中学校の教員、保護者も聴衆として参加しました。

各発表会場では、研究発表に対し盛んな質疑応答が行われ、発表者と聴衆が一体となって研究を深めていく様子がみられました。

また、発表会後には、本校と連携校との、生徒及び教員交流会も行われました。

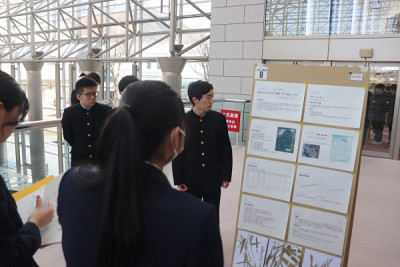

1月29日(水)、とりぎん文化会館にて、鳥城Academic Open Space(AOS)2025(令和6年度鳥取西高等学校SSH/SGH研究成果発表会)を開催しました。これは、高校1、2年生が課題研究等で取り組んだSSH/SGH等に係る研究課題の研究発表をポスターセッション形式で行うものです。今回は、本校2年生の111テーマや高校1年生の75テーマに加え、連携校の島根県立出雲高等学校、島根県立松江南高等学校、兵庫県立豊岡高等学校、岡山県立津山高等学校、青翔開智高等学校、県立米子東高等学校、県立鳥取東高等学校から、あわせて9テーマの発表もありました。ポスターセッションでは、本校生徒どうしはもちろんのこと、連携校生徒や来場者との間で活発な議論が繰り広げられ、研究の成果と課題を把握することができました。

12月11日(水)~12月13日(金)の3日間、鳥取県産業技術センター電子・有機素材研究所(鳥取地区)にて、鳥取県産業技術センタープログラムを実施しました。今年度は、1年生10名が、情報分野「生成AIを活用したプログラミング」と化学分野 「リサイクルプラスチックの物性」の2テーマに分かれて実習を行いました。情報分野では、デジタル数字を読み取る画像認識に取組ました。化学分野では、廃棄プラスチックから作ったリサイクルプラスチックの強度を調べるための引張試験や曲げ試験、示差走査熱量計や赤外線分光光度計を用いた成分分析を行いました。

参加生徒感想(抜粋)

・まだAIの序章であるからこそ,まずはヒトの賢い頭で予測して,多面的に考えて,AIを育成・使用していくべきだと思いました。また,「鳥取」の現状が,すごく印象に残っています。地方や中小企業にとって,いくら「人不足」が深刻でも,コミュニティが小さいからこそ,今働いている人々や開発者など多くの立場の人に,より大きな影響を及ぼしてしまうと気付きました。

・今回の研修を通して物性をはかるために利用されていたり,身近なプラスチック製品はプラスチックの種類を考えられて作られたりしていることを知って普段学んでいることが実社会に生かされていると感じ勉強へのさらなる意欲が湧きました。