7月29日(金)、本校で中学生・保護者対象の一日体験事業を開催しました。数多くの中学生、保護者の方にご参加いただき、誠にありがとうございました。

ABCの3グループに分かれて、それぞれ授業、学校説明、施設案内を行いました。

授業では、実験、ALTの先生を交えての英語授業、グループワーク、ペアワークなど、多くの授業形態が見られ、参加した生徒が楽しそうに、そしてワクワクしながら授業体験を受けている姿が印象的でした。

学校説明では、本校放送部がパワーポイントを使用しながら説明し、課題研究の発表、副校長による特色入試の説明などを行いました。

施設案内では、大変暑い中でしたが、教室やグランド、食堂などを案内しました。

本校に対する理解を深め、「西高で学んでみたい!」、「西高で高校3年間を過ごしてみたい!」、と思えた1日になったことと思います。

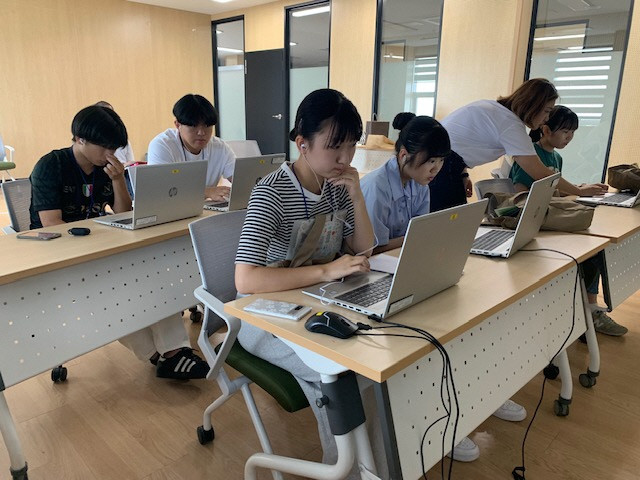

生成AIの活用について、各国の高校生とオンラインでの発表や質疑応答を行いました。オンラインでのやり取りでもあり、大変だったと思いますが一生懸命取り組んでいたようです。

閉会式では修了証の授与があり、江原道国際教育院の院長先生に個別に挨拶を行いました。挨拶の中で、フォーラムをとおして感じた成果や課題を説明し、感謝の気持ちを英語で伝えることが出来ました。

とても貴重な体験ができた日々だったと思います。インターネットと英語を駆使すれば、世界中のだれとでも意見交換ができ、自分の考えを刷新することができることを実感できたともいます。

帰国後も、この経験を糧にますます様々なことに挑戦してほしいと期待しています。

江原道国際教育院に到着し、現地での交流が始まりました。韓国の高校生と自己紹介をしたり、野外活動、キャンドルづくり、ディスカッションなど、交流を深めたようです。

いよいよ各国生徒とのフォーラムが迫っています。AIについて深い議論ができることを期待しています。

連絡事項

鳥取西高校体験入学参加者の皆さまへ

校内に駐車スペースはありませんので公共交通機関をご利用ください。やむを得ない自家用車による送迎の際の乗降場所については、近隣住民の方から学校周辺の渋滞等についてご指摘をいただいています。

ついては、次の(1)~(4)の点について、ご理解とご協力をお願いします。

特に、体験入学終了後は混雑が予想されますので、お堀端付近に路上駐車しての待機及び乗降はご遠慮ください。

(1) 近隣の駐車場は大変な混雑が予想されますのでご留意ください。

(2) 校地内及び長田神社鳥居内には進入しないでください。

(3) 久松小学校、久松保育園及び近隣の民家前などのお堀端付近での乗降はしないでください。

(4) 渋滞の原因になりますので、国道53号線に出る際に東町郵便局T字路での右折はご遠慮ください。

7月24日(木)

夕刻、無事に韓国仁川空港に到着し、バスで江源道に向かい、ホテル到着後、遅めの夕食をとりました。

7月25日(金)

午前7時にホテルを出発。全員元気です。

本日から韓国の生徒との交流が始まります。

7月24日(水)~27日(土)、韓国江原道教育庁国際教育院が主催する「青少年国際フォーラム」に本校生徒5名と引率として松田先生が参加します。

青少年国際フォーラムには、韓国、台湾、ニュージーランド、インドネシア、日本の高校生が参加し、英語によるプレゼンテーションや、「AIは人間の仕事を奪うのか」をテーマにディスカッションを行う予定にしています。

事前の準備を念入りに行い、世界の高校生と意見交換できるまたとない機会です。有意義な体験となることを期待しています。

令和6年度鳥取西高等学校第1回学校運営協議会を下記のとおり開催します。

なお、協議会の会議の傍聴を希望する方は、下記担当者まで御連絡ください。

記

1 日時 令和6年7月19日(金)

午前9時30分から午前11時30分まで

2 会場 本校 会議室

3 担当 副校長 西田、教頭 安治

電話 0857-22-8281

本日4限、2年5組世界史探究の授業で、広島大学文学部・前野弘志教授による講演会を開催しました。

前野教授には「レバノンの古代遺跡を掘る」と題して、実際の発掘現場の写真を使いながら考古学についての講義、歴史学における新たな知見などを、興味深く話していただきました。

本校生徒も熱心に聞き入っており、活発な質疑応答となりました。中には広島大学に魅力を感じた生徒もいたようです。

普段の授業では感じることのできない、外部からの刺激を受けて知的好奇心を刺激されたようです。

猛暑の中、本日7日(日)午前10時から、第106回全国高校野球選手権鳥取県大会の本校1回戦がヤマタスポーツパーク野球場で行われました。

鳥取工業高校と対戦し、見事、3対1で勝利をおさめました!

うだるような暑さの中、選手は最後まで諦めず挑戦続け、連打で勝利を掴み取りました。

また、応援団、吹奏楽部、チアリーダー、一般応援の生徒など約100名も猛暑の中、熱い応援を送りました。

選手、応援の皆さん、熱い中、本当にお疲れさまでした。また保護者、OB等のみなさんも、熱い中、ご声援ありがとうございました。

2回戦は、天候が順調であれば大会5日目の7月14日(日)午前9時からヤマタスポーツパーク野球場で行われます。対戦相手は、米子東高校です!伝統校同士の試合になりますが、引き続き、ご声援のほどよろしくお願いします。

↑ 1番セカンド寺本くん

↑ 2番センター日野くん

↑ 3番サード椋田くん

↑ 4番ショート小西くん

↑ 5番ファースト井上くん

↑ 6番キャッチャー浅田将くん

↑ 7番ライト松浦くん

↑ 8番レフト前田和くん

↑ 9番ピッチャー伊藤くん

↑ 応援団

↑ 伝統の団旗