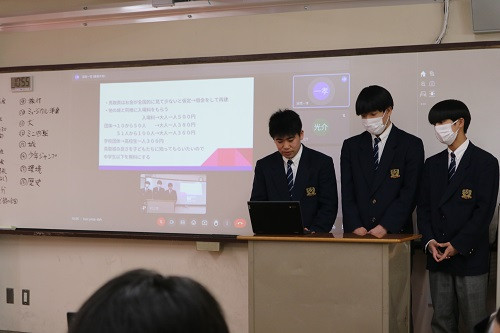

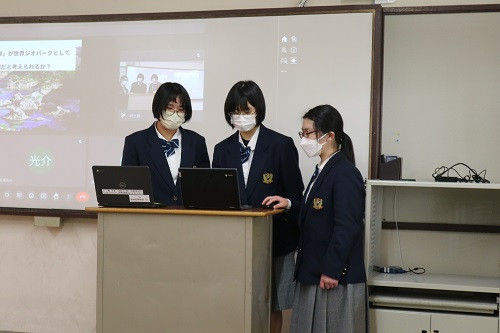

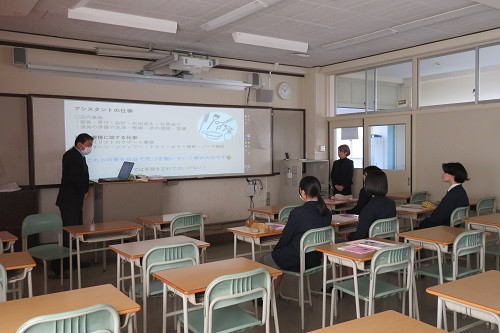

本日、2年生は探究学習の発表会、1年生は学習の報告会を同時刻に学年別に行ないました。

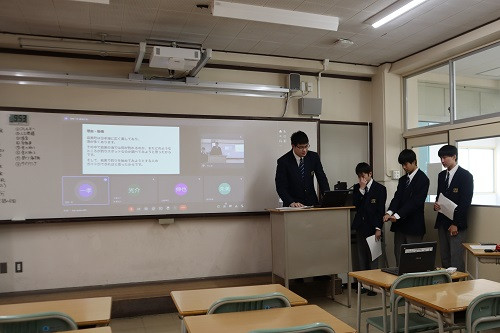

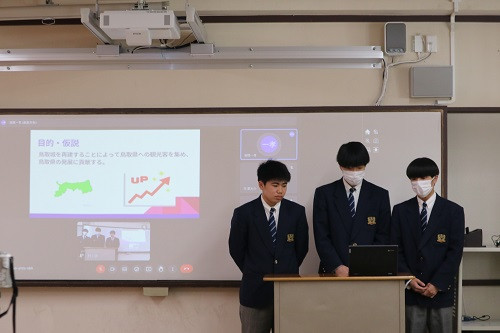

今年は対面での発表でなく、選択教室から配信し遠隔での発表となりました。

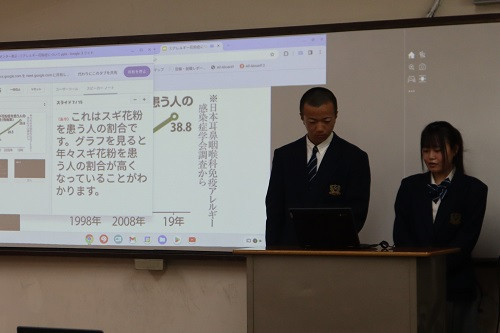

それぞれの班が取り組んできた探究テーマをスライドにまとめ、1年間の学習や活動を紹介しました。ひと班に与えられたプレゼン時間は、質疑応答を含めて7分。

1年生は、自由な課題についての取り組み、2年生は、岩美に特化した内容となっており、お互いの発表を聞くことで刺激を与え合っているようでした。

●1年生

【アレルギー】花粉症について

【人口問題】岩美町の人口問題

【温泉】温泉にはどんな魅力があるか

【自動車】クルマのカスタムの魅力と進化

【食べ物】洋菓子の魅力を伝えるために

【食べ物】食物と地域のつながり

【釣り、海の生物】岩美の海では何が釣れるのか

【サイクリング】サイクリングをして岩美町をもっと知ろう

【旅行】修学旅行のプランをたてよう

【ミュージカル、洋楽】指人形劇

【犬】保護犬の活動をサポートするために

【ミニ四駆】最速のミニ四駆とは?

【城】こんな鳥取城再建どうでしょう?

【少年ジャンプ】まちおこしマンガをつくってみよう

【環境】山陰海岸ジオパーク

【歴史】澤田美喜について

●2年生

【遊ぶ】貝で芸術作品を作る

【遊ぶ】 シーカヤック体験

【観光】浦富海岸(海とゴミ)について

【観光】岩美の観光地を回ろう

【子ども】岩美町に子どもが集まるためにみんなで住もう岩美町

【子ども】海で楽しむ

【住む】岩美町の空き家を活用し隊

【食】捨てられる物を使って

【食】フレッシュいわみ

【農業】マコモダケを発信しよう

【生き物】松葉ガニ

【自然】岩美町の防災について

【健康】高齢者の運動について

ゲストにお迎えした町内の方々からも、幅広い分野で活動をしていていろんな可能性を感じたと感想を述べられていました。

本日は、合格者説明会と物品購入が行われました。

合格者説明会では、情報モラル講演会行なわれ、ネット社会のリアルな現状を把握し、インターネットやSNSを利用するには、多くのメリットやデメリットがあることを再認識しました。

続いて、学校説明会が開催され、手続きに必要な各種書類についての詳しい説明や、生活指導、進路指導、特別支援・保健、教務、PTAについてそれぞれの担当教諭より説明がありました。

その後、教科書、体育用品などの物品販売がありました。

合格者・保護者の皆様のご協力のもと、説明会、物品販売ともスムーズに行なうことができました。

本日、正午ちょうどに、岩美高等学校合格者発表がありました。

30分ほど前から、発表を今か今かと待つ保護者の方々や中学の先生方に見守られながら、合格者の番号が掲示されました。

大きな歓声などはなかったものの、笑顔で記念写真を取る姿など見ながら、春の訪れを感じることができました。

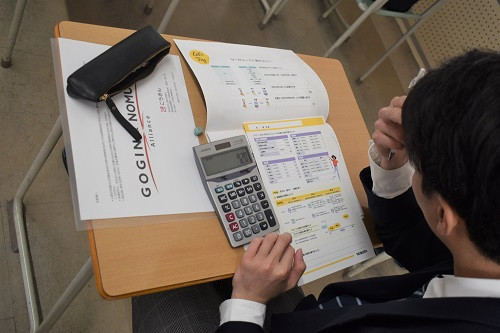

公共授業の一環で、山陰合同銀行 アセットコンサルティング部より曽根さんを講師にお招きして「自分の将来とお金の話」をテーマに講演会を行ないました。

曽根さんは、10年、20年先の現実的な将来を見越して、

・結婚して子どもを育てていくにはどれくらいお金が必要になるか?

・どれくらいの貯蓄をめざすとよいか、そしてその運用の方法は?

など、とても具体的に分かりやすく講演してくださいました。

生徒たちは、曽根さんのお話に大変興味を示し、真剣に現実的なお金の話を聞いていました。

生徒からは、「曽根さんの話が面白くて資金運用に興味を持つことができた。」「将来どれくらいの貯金を目指すとよいかなど思い描けた。」といった感想を聞くことができました。

岩美高生が目指そうとする分野から講師を招き、進路別説明会を1年生対象に行ないました。

進学希望者は、目指す分野によってルームに分かれ、大学、短大、専門学校からお越しいただいた講師の方々に、学校や学習の様子について直接アドバイスを受けました。

講師との距離もとても近く、生徒たちはメモを取りながら将来の進路について真剣な表情で考えていました。なかには、授業で使う実際の道具を使いアクティビティをする場面もありました。

生徒たちは少しだけ上級学校の学習に触れ楽しんでいる様子でした。

就職試験対策講座では、就職活動の時期やスケジュール、就職状況や就職試験への取り組み方の指導を受けました。

生徒たちは各分野の専門家からお話を聞くことで、自分の進路選択について、より明確な取り組み方や姿勢を学びました。

卒業証書授与式の後、日ごろから岩美高等学校の女子バレー部を応援してくださっている「女子バレーボール部後援会」みなさまによる、女子バレーボール部6名を送る会が虹嶺会館で行われました。

開式の辞のあと、後援会の日出嶋会長が「皆さんが在学中はコロナ禍における厳しい制約があるにもかかわらず、頑張って春高バレー出場を果たされました。また、鳥取県と韓国の江原道のスポーツの交流試合においては、岩美高、岩美町の名を海外へも広めてくれました。ありがとうございます。

3年間の寮生活の中で、楽しいことや辛いことがあったと思いますが、岩井温泉の湯が皆さんの心と体を温めたことを忘れないでください。高校時代の友人は将来の宝物です。いつもまでも大切して頑張ってください。3年間よく頑張ってくださいました。本当にありがとうございます。本日は卒業おめでとうございます。」と挨拶の言葉をいただきました。

次に、岩美町 長戸町長より、「岩美高校への入学を機に、岩美町での生活をスタートした皆さん。3年間の生活はいかがでしたか。皆さんが在学中の3年間は3年連続インターハイ出場、2年連続春高バレー出場という鳥取県での王者の地位を確立されました。みなさんの活躍が岩美町の活力となり町民を元気にしてくれました。卒業しても岩美町を第2のふるさととして訪れてほしいです。今後のご活躍を楽しみにしています。卒業おめでとうございます。」と祝辞をいただきました。

本日は、長戸町長が不在のため、後援会の山下さんが代読をされました。

次に、後援会の日出嶋会長が、女子バレーボール6名ひとりひとりに記念品を授与されました。記念品は、岩井温泉のオリジナル手ぬぐい、思い出シーンの写真集、女子バレーボール部の仲間たちと一緒に撮影した集合写真、道の駅きなんせ岩美で販売されている岩美町にゆかりの深いおせんべいと20世紀梨ゴーフル、岩井温泉や岩美町の紹介パンフレットの5品。後日、本日の送る会の模様を記録したUSBも送られます。

日出嶋さんは一人一人に感謝の一言を添え、名残惜しそうな表情を浮かべながら渡されていました。

次に卒業生6名一人一人が後援会のみなさんに、本日このような会を開いていただいたことや、3年間の長い間さまざまなサポートをいただいたことをふりかえり、感謝の気持ちを伝えました。

また、保護者を代表して宇田さんが「岩美町や岩井温泉の方々に支えられて3年間続けられました。本当にありがとうございました。」と3年間の感謝を語られました。

最後に皆で記念写真をとり、3年生を見送りました。

後援会の皆さんの温かい応援と優しさにつつまれた会でした。

本日、卒業証書授与式が行われ、33名の生徒が輝かしい未来へ羽ばたいていきました。

保護者や先生、在校生からの温かい拍手に迎えられながら生徒たちが体育館へ入場。

開式の辞、国歌斉唱のあと、各クラスの代表に卒業証書の授与が行われました。

3年1組を代表して、八木さん。

3年2組を代表して、大村くん。

3年3組を代表して、伊澤さんが卒業証書を受け取りました。

校長式辞では、岩美高を卒業した後、独学で管理栄養士の国家資格と教員免許を取得し、夢をかなえた先輩のサクセスストーリーを話し卒業生にエールを送りました。

来賓祝辞では、PTAの南部 茂会長が、卒業生へのお祝いの言葉と、本日まで卒業生を見守ってきた保護者の皆さんと先生方に感謝の言葉を述べられました。

在校生送辞では、令和5年度 後期生徒会長 2年生の内田くんが、部活動や虹嶺祭、生徒会執行部で常に後輩たちの良き道標となった卒業生に感謝の気持ちを伝え、彼らの残した大切な志を受け継ぎ岩美高をさらに盛り上げていく思いを強く語りました。

卒業生答辞では、永田さんが3年間をふりかえり、仲間と乗り越えた部活動、サポートしてくれた保護者や先生、岩美町の地域の方々、そして苦楽を共にした同級生に向けて、感謝のメッセージを涙ながらに伝えました。

そして、再び温かい拍手で見送られながら体育館を後にしました。

改めて、ご卒業おめでとうございます。

卒業証書授与式の後は、各クラスにもどり、最後のホームルーム。

担任から卒業証書が一人ずつに配られ、再び3年間を思い返すひと時を過ごしました。

3年1組

3年2組

3年3組

どのクラスも生徒一人一人がクラスメイトに向けて、一言ずつ感謝の言葉を贈りました。また、担任と副担任からも未来に向けてのエールをいただき、皆が胸いっぱいの思い出と感謝とともに慣れ親しんだ校舎をあとにしました。

本日はいよいよ、卒業証書授与式。

式の前に、同窓会入会式が行なわれました。

式では、田中伸吾同窓会長が挨拶をされ、「今年で岩美高は、創立76周年を迎えます。今まで、9242名の卒業生を送り出し、卒業生は日本のみならず諸外国でも様々な活躍をしています。本日、同窓会に入会された皆様には、今後も会員の一員として岩美高の同窓会を盛り上げてほしい。そして、これから先、困難や大きな壁にぶち当たることもあるでしょうが、共に過ごした友人や先生方を思いだし、相談をするなどして乗り越えて行ってください。」とお話しされました。

同窓会長のご挨拶を受けて、3年2組の大谷くんが生徒を代表して「本日は、ご臨席賜りありがとうございます。同窓会長のはげましのお言葉に気の引き締まる思いです。私たち卒業生一人一人が、岩美高の卒業生であることを自覚し、母校や地域のために貢献できるようにがんばります。この先、先輩方にお世話になる場面もあるかと思います。その際は、時に厳しくご指導賜りますよう、よろしくお願いいたします。」と挨拶しました。

その後、本学年の同窓会役員として、石谷くん、清水さん、大谷くん、田中さん、石橋くん、南部さんが紹介され同窓会入会式を閉式しました。

「農業と環境」の授業の一環で、3年生が1月から取り組んできた「岩美消防署横花壇のベンチの塗り替え作業」。卒業式を明日に控えた生徒11名が、完成したベンチを岩美まちづくりの会のみなさんにお渡ししました。鮮やかなブルーにカラフルな四季の花や葉が配置され存在感たっぷり!

3年生の福間さんは、「四季の様々な花や草を描きました。いろんな年齢の方に楽しんでいただきたいです。」と完成したベンチを見ながらコメントしてくれました。

岩美まちづくりの会 中道会長は「生徒のアイデアで植物の絵柄を提案してもらい、立派なベンチが完成しました。卒業した後、岩美に来た際は、このベンチに座り懐かしんでほしいです。本当にありがとうございました。」と笑顔で語ってくださいました。

岩美消防署横の花壇にお立ち寄りの際は、ぜひこちらのベンチに座ってゆっくりご休憩ください。