令和5年11月18日~23日の日程で、中国吉林省を訪問した8名の生徒のうち、5名と、辻中校長、三好教頭、濱橋主幹教諭が、鳥取県教育委員会 足羽英樹教育長を表敬訪問しました。

訪問では、辻中校長と三好教頭が、今回の交流授業の概要の説明を行った後、生徒を代表して2年1組の谷口君が、5日間の訪問の感想を報告してくれました。

他の生徒たちからも、

「同世代の高校生や大学生との交流が一番楽しかった。」

「生徒たちが日本語を一生懸命勉強し、意思疎通ができるレベルまで上達していることに驚かされた。」

「鳥取県や岩美町の紹介、日本文化の「けん玉」を大勢の人の前で披露する経験をし、とても緊張したが皆が盛り上がってくれたので、自信につながった。」

「現地にいくまでは、中国にあまり良いイメージをもっていなかったが、交流することによって、一般の人たちはとても気さくで優しい人たちだと分かった。」

「本場の料理は、日本で食べる中華料理と違い少し戸惑った。」「水道水が飲めなかったので驚いた。」など続々と意見が出ていました。

生徒たちにとって、新しい発見と刺激、学びにあふれた5日間だったことがあふれ出る報告でした。

足羽教育長は生徒たちの報告を受け、「世界中の国際関係が緊張している今ですが、高校生、大学生といった若い世代がどんどん交流を行い、お互いの垣根を低くし世界を平和へ導く道標となってほしい。今回の交流事業の経験を、これからの高校生活や将来の夢に活かしてください。」とお話しされました。

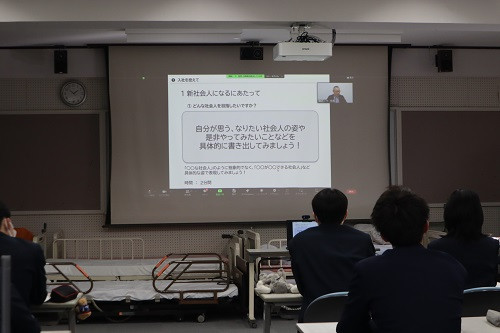

4月から、新社会人となる3年生14名を対象に就職セミナーが開催されました。

講師は、株式会社パーソナルヴィジョン研究所 代表取締役副社長の今さん。鳥取県内の複数の高校もオンラインで同時に参加して行われました。

このセミナーの目的は、来るべき社会人生活に向けての基礎知識やマナー、心構えなどを身に付け、生徒たちの抱える疑問や不安を解消するものです。

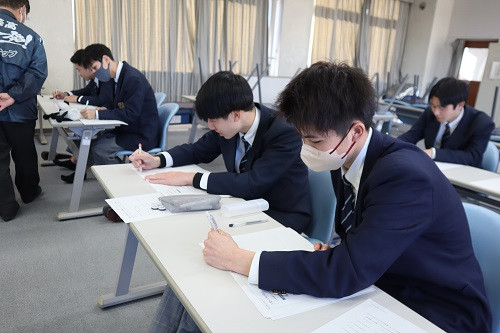

3つのセッションで約2時間行われたセミナーでは、ワークシートに具体的に書き出すことで、自分の気持ちと向き合い、再認識できるものでした。

●入社を控えて

どんな社会人を目指したいか。どんな不安を抱えているか。

●社会人になるって?

受け入れ側の立場で、どんな新入社員に会いたいと思うか。一緒に働きたいと思うか。

●困った時は?

困った状況をつくらないために大切なこと。

セッションの途中には、社会人の先輩たちからのメッセージ動画や、「カウントアップ100」ゲームなどもあり、生徒たちは楽しみながら受講していました。

最初に行われた、「社会人デビューを目前に控え、いまどのような気持ちですか?」という質問に、生徒の多くが「楽しみと不安、両方あります!」という回答でしたが、受講後のアンケートでは、「受講前より、意欲が増した。」という回答が多くみられ、前向きに進み出していました。

3学期がスタートしました。よく晴れたすがすがしい始まりです。

本日の始業式は、久々にリモートで行われました。

辻中校長は式辞で次のようなお話をされました。

今日は、脳神経外科医の榎本由貴子さんのお話をします。

榎本さんは、「神の手を持つ脳外科医」の異名を持つ程の素晴らしいドクターです。現在のキャリアから想像できないですが、高校時代は社会に不満を抱き、入学後1週間くらいで停学、1ヶ月程で退学、その後は暴走族に入り夜な夜なバイクで走り回っていたといった経歴をお持ちです。

そんな彼女が医師を目指した理由は、暴走行為で起こした事故による「友人の死」。命と向き合った榎本さんは、「人の命を救える医師になりたい」と強く思われたそうです。

そして医師を目指し、通信制の高校に入学。1日3時間の睡眠以外は勉強に費やす程の猛勉強の末、医学部に合格し、現在脳外科医として活躍されています。

彼女のお話は、高校時代に3年間しっかり勉強をすれば道がひらけ、なりたい自分になれるという勇気をくれます。どうか皆さん、新しい年のスタートを機に、やる気をもって一歩前に踏み出す1年にしてください。

始業式の後は、服装検査や課題テストなどが行われ、学校生活再開です。

冬のHOPE(進学試験対策セミナー)が、12月22日、25日、26日の3日間開講され、1、2年生34名が参加しました。

開講式では、岩美町教育委員会 大西教育長が、「この講座の名前"HOPE"には、"希望"や"望み"、"期待"などといった意味があります。名前の通り、みなさんの進学に向けての"希望"をサポートするために岩美町のみなさんの協力により準備した無料で受けられるセミナーです。ここには、町民の"望み"や"期待"また、皆さんに対する応援の気持ちが込められています。このセミナーで"希望"をかなえて、今度は講師としてこちらに帰ってきてくれるのを"期待"しています。」と挨拶されました。

3日間午前中は、9時から1時間ごとに10分の休憩を取りながら12時までの自習学習。その後、指導に来てくれた大学生の講話。昼休憩の後、2年生は小論文指導といった日程で行われました。

午前中の自学自習の時間は、現役の鳥取大学生に積極的に質問をする姿がみられ、楽しく会話をしながら学習にも取り組めているようでした。

【1日目】

【2日目】

25日のクリスマスの日には、加藤教諭からお菓子のプレゼントがあり、思いがけないサンタの登場に生徒たちは喜んでいました。

【3日目】

自学自習の後の大学生講話の時間には、大学生のリアルな声を聞くことができ、生徒たちには大きな刺激となり、またモチベーションが高まる時間となりました。

大学生は、自分の経験を振り返り「3年生になって勉強を始めるのではなく、みなさんのように1、2年生から始めておきましょう。そして、普段から授業をしっかり聞きましょう。」「行きたい進路先の情報は、早めに調べて自分が好きな事や、学びたいことが見つかるようにしましょう。」「自分が一番集中できる場所はどこか。家か、塾か、学校か、図書館か。自分のスタイルを見つけ、やりやすい環境を見つけることも大切です。」「得意を見つけるのも良いが、苦手を見けるのも大切。苦手を効率よく勉強できるように対策をしよう。」などといった、学習のアドバイスや、「大学生は本当に楽しい。」「大学は人生の夏休みです。今辛くても、楽しい大学生活がまっています。」などと強調し、生徒たちを元気づけてくれました。

昼休憩の後、午後は2年生を対象に、矢沢教諭による小論文の書き方の丁寧な指導がありました。

矢澤教諭の指導は大変楽しく、アイデアを活発に交換し合い試験突破のコツをしっかりと学びました。

強い寒波も心配されましたが、3日間無事におわり充実した学習の時間となりました。

明日からの鳥取の雪状況を懸念して、当初は12月21日に予定していた「女子バレー部 春高全国大会に向けた壮行会」と「2学期終業式」を1日早く行いました。

女子バレー部壮行会では、はじめに生徒会長の内田くんが「東京で行われる全国大会の会場に応援に行けませんが、心から応援しています。」とエールを送りました。

続いて、辻中校長は、「3年生はこの試合に勝つために、3年間練習してきました。チーム一丸となって力を出し切ってください。3年前の大会では惜しくも京都府立北嵯峨高等学校に敗れましたが、もう少しのところでした。スポーツは、力の差が多少あっても気持ち次第で勝利することもあるので、仲間を信じ、自分を信じ勝てる気持ちが大切。」と激励の言葉を送りました。

みんなの応援を受けて、部長の永田さんは、「いつも応援してくれてありがとうございます。春高の予選ではたくさんの方の応援のお陰で、辛かった場面も乗り越え優勝できました。全国大会で対戦する埼玉県代表の細田学園には、昨年のインターハイで敗れました。今回がリベンジマッチです。必ず勝ち、岩美校バレー部の歴史を塗り替え、全国ベスト8を目指します。」と熱く語りました。

続いて、2学期終業式が行われました。

終業式では、辻中校長が冬休みの過ごし方について1つお話をしました。

「1年前の自分と今を比べてみて、成長したと思う人は手をあげてください。」と問いかけると、3年生の多くが自信をもって手を挙げていました。1年生・2年生は、なかなか自ら手を挙げることができないようでしたが、辻中校長は、「1年生は1学期の終業式、2年生は1年前と比べると確実に成長がみられます。どうか自分の事を否定せず、肯定的にとらえる癖をつけてください。」と話しました。

そして、英語で1フレーズ「Action Trumps Everything」と送りました。

「この言葉には、とにかくやってみよう!やってみないとわからない!といった意味が含まれています。勉強や部活だけでなく、もっと身近な部屋の掃除や家の手伝いなどから始めて、自己肯定感を高める癖をつけることを意識して過ごす冬休みにしてみてください。」と話しました。

3年生を対象とした、社会人セミナーが3日間開催されました。

早い段階から社会の制度や法律に対応できる基本的な知識を習得し、トラブルに巻きこまれないようにするのが目的。

第1日目:12月18日(月)は、「知っておきたい働く時の基本知識(労働法制及び社会保険制度)」がテーマです。講師は、鳥取県社会保険労務士会の棚田さん。

労働条件や労働時間、賃金や有給休暇といった働く上での法律や制度について詳しく説明いただきました。

本日のセミナーの終わりに、3年1組の永田さんが代表して、「卒業後、社会で働く上での法律や制度などについて知識が深まりました。安心して働けるよう本日教わったことを忘れないようにします。ありがとうございました。」と本日の感想と謝辞を述べました。

第2日目:12月19日(火)は、「これから社会に出るみなさんへ(性犯罪から身を守る・薬物乱用防止について)」がテーマです。講師は、東部少年サポートセンター少年警察補導員の岸本さんです。

薬物乱用の防止として、危険な薬物やそれらがもたらす心身への影響、乱用のきっかけや対処法などについてお話がありました。 また、性犯罪について、犯罪の被害にあわないようにするためのポイントなどについてもお話しいただきました。

講演の締めくくりは、3年2組の大谷くんが代表して、「本日教わったことを忘れず、犯罪に巻き込まれないよう気をつけます。」と感想と謝辞を述べました。

第3日目:12月20日(水)は、「社会生活を始めるにあたって(契約の際の注意点・クレジットカードや借金について)」がテーマです。講師は、鳥取県司法書士会の本郷さんです。

日々の生活は、あらゆる契約でなりたっており、契約をした当事者には権利と義務が発生する。成人と未成年の契約の違いやクレジットカードの利用、借金についてお話しいただきました。生徒たちは、身近なお金の問題を真剣に聞いていました。

最後に3年3組の河口くんが代表して、「契約する時、慎重にならなければいけないことをたくさん学べました。本日の学びのこれからの人生に活かしていきたいと思います。」と感想と謝辞を述べました。

「福祉の心を育てる推進校事業」の一環で制作したお皿やメッセージカードをお渡しするため、3年3組 福祉類型の5名が、岩美町社会福祉協議会を訪問しました。

福祉実習でお世話になった前田さんに生徒は感謝の気持ちを込めて、手作りのアイテムを手渡しました。

個性豊かな作品からは、生徒たちが心をこめて作成した様子が伝わってきます。

前田さんは、生徒たちの作品を見てとても喜んでくださいました。

手作りの品を通じて地域とのつながり、笑顔と感謝が広がる素敵なひと時となりました。

本日は、球技大会!

開会式では、生徒会長の内田くんが「昨年の夏はコロナの流行、今年の夏は豪雨のため中止になった球技大会。この2年間で2回目の開催となる球技大会です。インフルエンザなどの感染に気を付けて、ルールを守り勝っても負けても笑顔で終わる楽しい大会にしましょう。」と挨拶しました。

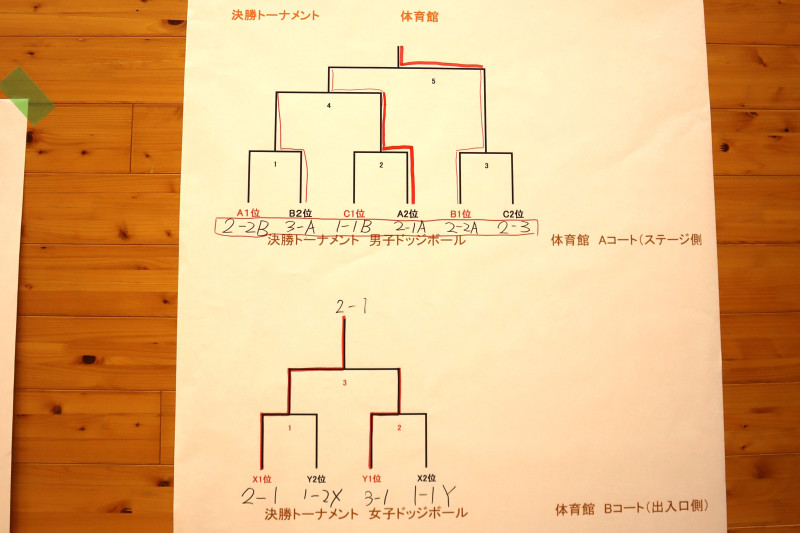

今回の種目は「ドッジボール」、男女に分かれて競います。

生徒会執行部による綿密な試合の組み合わせとタイムスケジュールに従い、大会はスムーズに進んでいきました。

1ゲーム5分!午前と午後合わせて、予選リーグ男女全27試合、決勝トーナメント 男子5試合、女子 3試合を行いました。

和やかな試合もあれば、手に汗握る試合もあり、生徒たちは珍プレーやナイスプレーに大きな声援を送っていました。

試合結果は、

●男子:2年2組Aチーム

●女子:2年1組が優勝しました!

寒さを吹き飛ばす熱い戦いと応援で学校全体が盛り上がった球技大会でした。

進学先・就職先が決まった3年生の先輩たちにサクセスストーリーを聞く「先輩に学ぶ!」が、1年生を対象に行われました。

発表をしてくれたのは、3年生7名。

それぞれが、進学先や就職先を決めた理由、試験の様子、努力した点、反省点など、自分の体験を具体的に話してくれました。

1年生の今からこころがける重要なポイントとして、

・オープンキャンパスや企業見学のチャンスを使い、実際の雰囲気を感じる。

・普段から話し方に気を付ける。

・資格と取得する。

・ニュースや新聞を見て、幅広い知識を身につける。

・きれいな字を書く。

・早寝、早起きや健康管理も大切にする。

などといったことがあがっていました。

また、「部活動やボランティア活動、生徒会執行部での活躍は、自分をPRできる重要な要素なので積極的に参加するとよい。」といったアドバイスをしてくれました。

1年生は、先輩たちの体験と自分の進路先を重ね合わせ、真剣にメモをとっていました。

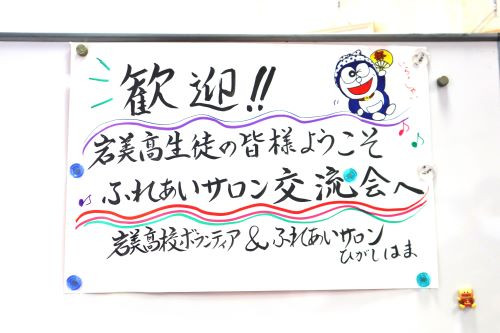

地域福祉実習の一環として、岩美町の公民館で行われる「ふれあいいきいきサロン」で、2年3組の6名が地域の高齢者と交流をしました。

岩美町内の白地公民館、東コミュニティセンター、田後コミュニティセンターでの3回の実習が予定されています。今日は2回目、東コミュニティセンターを訪問しました。

会場では皆さんが、あたたかい笑顔でむかえてくださり、生徒たちの緊張が一気にほぐれた様子。

生徒たちは自己紹介をした後、高齢者の方々の間に座り、手遊びやスプーンリレーなどをして楽しみました。

次に授業で学習した、年齢差や男女差、身体能力がさほど関係なく、全員が楽しめるレクリエーションを提案しました。この日のために、新聞紙やペットボトルを使って手作りした「輪投げ」を使って、2グループに分かれて得点を競いました。

高齢者の方々の方が、生徒たちよりも上手に的を狙って命中させているのがとても印象的でした。

誰もが夢中になれるゲームで会場は大変盛り上がり、心から楽みました。

レクリエーションで体を動かした後、高齢者の方々とお茶をしながら会話を楽しみました。

「わしは、岩美高校2期生だで。」「大先輩じゃないですか!」などといった会話もあり、お互いがふれあいを通じて生き生きとした時間を過ごすことができました。そして、生徒たちは、コミュニケーションスキルや思いやりの大切さを実感している様子でした。

お別れの際、生徒が手作りした「新聞紙のエコバッグ」をプレゼントしました。

「大根を入れるのにちょうどええなぁ。」といった感想もきけて生徒たちも喜んでいました。

1時間ほどの短い交流でしたが、レクリエーションあり、楽しいティータイムもありの終始笑顔が絶えない大成功の交流会となりました。