本日、3年2組の福祉・フード系の生徒9名が保育実習授業の一環として「赤ちゃんふれあい会」を体験しました。この取り組みは、乳幼児とその保護者との交流を通じて、赤ちゃんの成長や育児の現場に触れ、命の大切さや保護者の視点を学ぶことを目的としています。

今年も昨年に続き、子育て支援ネットワーク「ぷろじぇくと えん」代表の西浦公子さんを講師にお迎えし、活動の意義についてお話しいただきました。西浦さんは「『いのち』に向き合うことは、自分自身の命と向き合うこと。と語り、生徒たちに命のつながりと感謝の心を伝えました。

授業では、福祉実習室に乳児とその保護者の方々をお招きし、約90分間の交流を実施。生徒たちは赤ちゃんを抱っこしたり、一緒に遊んだりしながら、その小さな命のぬくもりや尊さを肌で感じました。また、乳児の行動を観察し、育児における関わり方や支援のあり方について考える貴重な時間となりました。

赤ちゃんの愛らしさに自然と笑顔を浮かべると同時に、命の重みや育児の責任をしっかりと受け止める姿が印象的でした。

9月21日(日)に北栄町で開催された鳥取県高校生英語弁論大会に、2年1組の遠藤詩緒さんが出場しました。タイトルは"Two Towns Precious to Me"。生まれ育った鹿野町と、毎日通っている岩美町との共通点、それぞれの町の魅力など挙げ、2つの町に対する自分の想いや将来のビジョンを英語で述べました。

準備は夏休みから始まりました。原稿を書き上げたあと何度も添削を受け、書き直しを続けながら、夏休み後から部活動や学習の合間を縫って、担当の冨林先生やJack先生の指導で練習を重ねました。

そうして迎えた本番当日。発表順が24人中22番目だったこともあり、ずっと緊張していましたが、発表の段になると不安な表情も見せず、堂々と発表しました。残念ながら上位4名には入れず、念願のニュージーランド派遣はかないませんでしたが、遠藤さんの表情からはひとつのことをやり遂げたという達成感が見て取れました。この経験は、彼女の今後の進路決定にきっと活きることでしょう。

岩美高校の卒業生であり、現在は武庫川女子大学で体育教師を目指して学ぶ吉山さんが、母校・岩美高校にて教員実習を行いました。かつてバレー部で活躍した先輩が、懐かしい学び舎に戻り、生徒と先生方とともに過ごした3週間は、充実した学びと温かな交流に満ちていました。

■体育実習「バレーボール」

「ペアにボールを渡せるようになること」を目標に、アンダーハンドパスとオーバーハンドパスの技術を学ぶ授業。吉山さんは、それぞれのパスのポイントを丁寧に説明し、生徒たちが実践しやすいよう工夫された指導を行いました。計画性とわかりやすさが光る授業に、生徒たちも積極的に取り組んでいました。

■保健「働くことと健康」

「日々の楽しみを叶えるには、働くことが必要」そんな問いかけから始まった授業では、仕事と私生活のバランスの大切さを学びました。吉山さんは、生徒たちと一緒に「今日からできること」を考え、将来のワークライフバランスを意識した生き方について指導しました。

■3週間の実習を終えて、生徒へのメッセージ

「実習前は緊張していたけれど、みんなと関われて本当に楽しかった。」「自分へのご褒美をつくって、頑張れる理由を持つといい。勉強と楽しみのメリハリをつけてほしい。高校の制服が着られるのは限られた時間。今の生活や友達との時間を大切に、悔いのないように過ごしてください。」と感謝と激励を込めたメッセージを送りました。

吉山さんの3週間の教員実習は、生徒や教員にとっても、かけがえのない時間となりました。母校に帰り、教師として一歩を踏み出した先輩の凛々しい姿は、生徒たちに勇気と希望を与えてくれました。

吉山さん、3週間お疲れ様でした。そして、これからも教師へと続く夢に向かって、がんばってください!

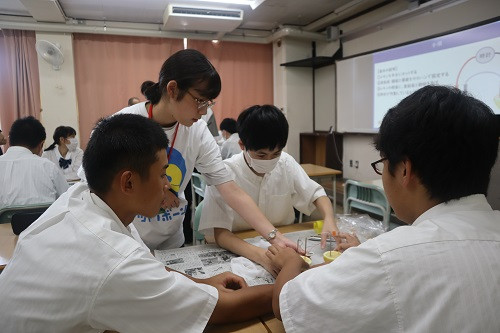

本日、鳥取大学医学部保健学科より、大島麻美助教、ピアサークルの学生の皆さんをお迎えし、2年生を対象とした「ピア・エデュケーション」の授業が行われました。

この取り組みは、同世代の大学生(ピア)がファシリテーターとなり、思春期に直面する性や人間関係の悩みについて、生徒自身が考え、語り合うことで理解を深める学習活動です。今年のテーマは「自分も相手も大切にできる交際」。恋愛や友情の中で「大切にする」とは何かを、グループワークや劇、物語を通して探りました。

授業では、ピアサークルの学生が進行役となり、「大切な人との関係性」について生徒と同じ目線で対話を展開。ギリシャ神話をもとにした「アンドロギュノス」の物語を紹介しながら、愛のかたちや自己理解について考える時間も設けられました。

また、「デートDV」「望まない妊娠」「性感染症」「性的同意」など、現代の若者が知っておくべき重要なテーマについては、劇を交えた分かりやすい解説があり、生徒たちは真剣な表情で耳を傾けていました。

各グループにはピアサークルの学生が1名ずつ入り、専門的な知識をもとにアドバイスをしながら、生徒の率直な意見を引き出すサポートも。年齢の近い大学生だからこそ生まれる安心感の中で、生徒たちは自分の考えを言葉にしながら、性に関する知識と価値観を深めることができました。

今年も、心に残る学びの時間をありがとうございました。鳥取大学医学部保健学科ピアサークルの皆さんに、心より感謝申し上げます。

岩美高等学校は今年で創立77周年を迎えました。本日は、記念式典を岩美町中央公民館「いわみんホール」にて開催しました。

式典は野澤校長の講話から始まりました。校長は「変化こそが継続の本質である」という考え方を紹介し、人体の細胞が一定の周期で入れ替わる仕組みをわかりやすく説明しました。皮膚は約1か月、赤血球は2か月、骨は3か月、そして脳を含む全身の細胞は約5年ですべて新しくなるという事実を通じて、人は常に変化しながらも"自分"を保ち続けていると語りました。この考え方を学校に重ね、生徒や教職員が入れ替わっても、岩美高校はその精神や文化を受け継ぎながら存在し続けていると強調。変化を受け入れ、つなぎながら歩むことの大切さを伝える、深いメッセージとなりました。

続いて、第一部では岩美高校の卒業生3名を講師として迎え、それぞれの進路や現在の仕事について語っていただきました。登壇したのは、鳥取市立宮ノ下小学校教員の澤大貴さん、岩倉小学校教員の竹島大成さん、岩美町役場職員の小島一恵さん。地元で活躍する先輩たちのリアルな体験談は、在校生にとって将来を考える大きなヒントとなり、年齢の近さもあって親しみやすく、心に響くメッセージとなりました。

第二部では、前校長の辻中孝彦氏をファシリテーターに迎え、卒業生3名と在校生代表の3年生・木下さん、寺口さんによるパネルディスカッションが行われました。和やかな雰囲気の中にも真剣なやりとりが交わされ、高校生ならではの鋭い質問に対して、講師陣が丁寧に答える場面が印象的でした。進行役の辻中氏の軽快なトークも相まって、会場は終始活気に満ちていました。

式典の最後には、在校生から感謝の気持ちを込めて、壇上の4名に花束が贈呈されました。岩美高校の歴史を振り返り、未来の自分を思い描くきっかけとなったこの一日は、生徒たちにとって学びと感動に満ちた時間となりました。

77年の歴史の中で、岩美高校は幾度となく人の入れ替わりを経験しながらも、地域とともに成長してきました。今後も地域連携、探究学習、国際交流の活動を発展させながら、新しい変化に柔軟に対応し、県や地域にとって"必要な存在でありたい"--そんな思いが込められた記念式典でした。

岩美高校の1年生が1学期から取り組んできた「山陰ジオパーク学習」。この授業は、岩美町を舞台に、生徒たちが自らの興味をもとに地域を深く知り、考え、伝えることを目指しています。

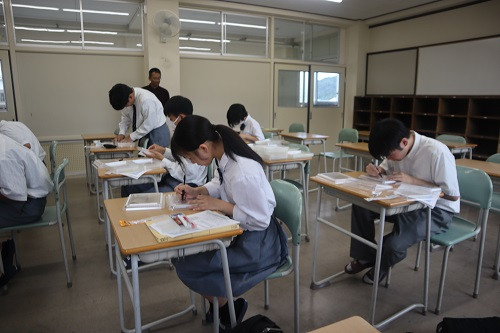

本日はその前期の集大成として、16班による発表会を開催。社会・商業・理科・英語・家庭の5ジャンルに分かれ、それぞれが4分間のプレゼンテーションで学びの成果を披露しました。発表する側は、聞き手に伝わるように工夫を凝らし、班員と協力して内容を整理。聞く側も、後期の活動に活かすために真剣に聞いていました。

題材はすべて「岩美」。それぞれの班が、地域の魅力や課題を自分たちの視点で掘り下げ、未来への提案を発表。スライドには高校生ならではのアイデアやユニークな表現が散りばめられていました。

まだまだ発展途中ではありますが、生徒たちの柔軟な発想と地域へのまなざしは、これからの岩美をもっと面白くしてくれる予感に満ちています。後期の学びがどんな形で広がっていくのか今から楽しみです。

岩美高校では、岩美町の特「食」を担う人材育成事業の一環として、3年生フード系「食文化」授業にてジャマイカ料理講習会を開催しました。講師にお迎えしたのは、大山町地域おこし協力隊の藤本匡裕さん。藤本さんは、ジャマイカ・バハマ・ベリーズの日本大使館で総料理長を務めた経歴を持ち、ジャマイカの食文化に精通されています。

今回の講習会では、ジャマイカの代表的な家庭料理「ジャークチキン」と「ライス&ピーズ」の調理に挑戦。スパイスと野菜をペースト状にして鶏肉に揉み込み、じっくり焼き上げるジャークチキンは、香ばしく深みのある味わいに仕上がりました。ライス&ピーズとの相性も抜群で、生徒たちからは「家でも作ってみたい!」という声があがるほどの好評ぶりでした。

日頃の授業で調理に慣れている生徒たちは、材料の準備から調理まで手際よく進め、真剣に取り組んでいました。スパイスの香りが漂う教室には、活気と好奇心が満ちており、食文化への理解を深める充実した学びの時間となりました。

今年度の2年生研修旅行は、関西の魅力がぎゅっと詰まった神戸・大阪へ!2泊3日の旅を通して、生徒たちは多彩な学びと忘れられない思い出を作りました。都市の文化、科学、防災、そしてエンターテインメントまで、心と知識を豊かにする体験が盛りだくさんでした。

■1日目:大学キャンパスの風、宇宙の光、そして海のきらめき

鳥取を出発した一行が最初に訪れたのは、神戸の流通科学大学。大学の概要説明の後、現役大学生によるキャンパスツアーが行われ、生徒たちは広大な敷地や施設に目を輝かせながら、進学へのイメージを膨らませていました。昼食はキャンパス内の学生食堂で大学生活の雰囲気を味わいました。

午後は、明石天文台で宇宙の神秘に触れる時間。星や惑星の話に耳を傾けながら、科学への興味を深めました。続いて訪れた「人と防災未来センター」では、震災の記録と教訓を学び、命の大切さと防災意識を高める貴重な体験となりました。そして夜は、神戸港クルーズへ。船内での夕食の後の海風を感じながら景色を眺める優雅なひとときに生徒たちの表情もほころびました。

■2日目:街歩きと創作活動

2日目は、班ごとに市内を自由散策。ショッピングや街の雰囲気を楽しみながら、仲間との交流も深まりました。午後は、毎年恒例のカップヌードルミュージアムへ。自分だけのオリジナルカップヌードルづくりに挑戦し、創造力と個性が光る時間となりました。完成したカップを手にした生徒たちの笑顔が印象的でした。

■3日目:USJで思い出づくり

最終日は、待ちに待った大阪・ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへ!心配していたお天気の影響もなく、6時間たっぷりとアトラクションやショーを満喫。非日常の世界に飛び込んだ生徒たちは、歓声と笑顔でいっぱいでした。

3日間を通して、生徒たちは規律を守りながらも、積極的に学び、仲間と協力し、たくさんの感動を共有しました。今回の研修旅行は、きっと一人ひとりの心に残る大切な経験となったことでしょう。

山陰海岸ジオパーク学習の一環として、岩美町の豊かな自然を直接体験する校外活動を行いました。今回訪れたのは、山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館、そして浦富海岸島めぐり遊覧船。地形・地質・生物など、岩美町の海岸に広がる自然の魅力を、五感で学ぶ貴重な機会となりました。

■山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館

副館長の安藤和也さんより、日本列島の成り立ちや地層の変動について、展示パネルを用いた丁寧な解説をいただきました。気が遠くなるほどの年月をかけて形成された地形の壮大さに、生徒たちは目を輝かせながら聞き入っていました。3D動画による映像体験もあり、理解を深めることができました。

■浦富海岸島めぐり遊覧船

渚交流館で昼食をとった後は、待ちに待ったクルーズ体験。船長のガイドを聞きながら、爽やかな夏の海を進む船上から、岸壁のダイナミックな造形や遠くに広がる鳥取砂丘を眺めるひとときは、まさに自然と一体になるような感覚でした。生徒たちは終始笑顔で、海風を感じながら岩美の地形の美しさと迫力を実感していました。

今回の校外活動を通して、生徒たちは岩美町に広がる自然の価値を深く理解し、地球の歴史にふれるような学びを得ることができました。山陰海岸ジオパークを実際に体験することで、教室では得られない発見や感動があり、今後の探究活動への意欲にもつながる経験となり、充実した学習機会となりました。

岩美高校1年生の探究学習「いわたん1」の一環として、岩美町の魅力や課題を体感するワークショップを開催しました。地域にゆかりのある企業・団体・個人の方々を講師に迎え、自然・農業・環境・歴史・国際交流など、幅広い分野の講演と体験活動を通して、生徒たちは岩美の多様な側面に触れました。講師の皆様の熱意あるご指導のもと、生徒たちは積極的に学び、手を動かし、考え、感じる時間を過ごしました。

■山陰海岸ジオパーク 海と大地の自然館 安藤和也さん

地図の等高線の見方を学び、お弁当パックのフタを使った立体地形作りを行いました。

お弁当の透明なフタ1枚1枚に等高線を書き重ねると、立体的な地形が浮き上がり、生徒たちは驚きと興味をもって取り組みました。

■パパイヤ農家たなか農園 田中 彰彦さん

たなか農園さんが栽培している青パパイヤの栽培について学び、青パパイヤを使ったサラダを作りました。この日は、鳥取城北日本語学校から留学生9名も参加し、ミャンマー・ネパール・モンゴル出身の学生によるオリジナルドレッシングも提供されました。岩美の農業を通じた国際交流に、生徒たちは笑顔で交流を楽しみました。

■岩美町猟友会 徳田 修二さん

岩美町の害獣被害の現状と鹿罠の設置について学び、鹿野の角を使ったアクセサリー作りを行いました。

岩美町で狩猟された鹿の角を有効活用について考え、活用の1つとして、アクセサリー作りを行いました。生徒たちは楽しく作業に取り組んでいました。

■岩美町立大岩こども館 児童厚生員 澤田 和恵さん

岩美町大谷出身の偉人・澤春蔵氏の生涯を、手作り紙芝居で紹介いただきました。デジタル世代の生徒たちにとって紙芝居は新鮮で、食い入るように見入る姿が印象的でした。続いて、米袋のヒモを使った籠作りにも挑戦し、環境に配慮したクラフト体験を楽しみました。

■とっとりエコサポーターズ 環境教育・学習アドバイザー 熊谷 春美さん

公立鳥取環境大学環境学部環境学科 学生2名

地球温暖化の現状と私たちにできることについての講演の後、「果物から電気エネルギーを取り出す」ワークショップを実施。身近な素材から電気を生み出す実験に、生徒たちは驚きと好奇心をもって取り組みました。

今回のワークショップを通じて、生徒たちは岩美町の自然・文化・課題に触れ、地域と自分自身のつながりを考える貴重な機会となりました。多様な分野の講演と体験は、今後の探究活動のヒントとなるはずです。生徒たちの前向きな姿勢と柔軟な発想が、これからの学びをさらに豊かにしてくれることでしょう。