10月27日、鳥取県立図書館においてスーパー工業士第3期生の認定証授与式が行われました。

授与式には鳥取工業高校、制御・情報科3年の6名と電気科の4名が参加しました。

昨年10月~今年8月の期間、システムデザイン研修、データサイエンス研修、鳥取大学工学部出前講座等を受講し審査を受け、ようやくこの日を迎えました。本年度は中原美由紀副知事より認定証を一人ずつ受け取りました。1年近く続いた研修を経て、安堵の様子や喜びの表情をした生徒たちが印象的でした。すでに、4期生の活動もスタートしていますが、この経験をぜひ後輩に引き継いでいただきたいと思います。また、企業の方からのご指導や大学での講座、他校生徒との交流等、普段の学校生活では味わえない貴重な体験を今後の進路でも活かしてほしいです。

認定された3期生のみなさん、おめでとうございます!

今後のご活躍を期待しています!

緊張の授与式 喜びの写真撮影

制御・情報科

制御・情報科は令和7年度入学生より情報工学科に名称が変更となります。

情報工学科では「情報デザイン」や「メディアとサービス」といった情報科目の他、「プログラミング技術」や「コンピュータシステム技術」、「電子技術」といった工業科目などを学び、情報と工業の融合した新しい技術を身につけた工業生の育成をめざします。

名称は変更しますが、全く新しい科が誕生する訳ではありません。従来の制御・情報科の伝統と技術は受け継ぐ形での科名変更になります。よって在校生の実施している授業の一部も引き続き学びます。中学生の皆さんにも興味を持っていただくため、これからも機会を見つけては授業の様子を紹介していきます。

制御・情報科

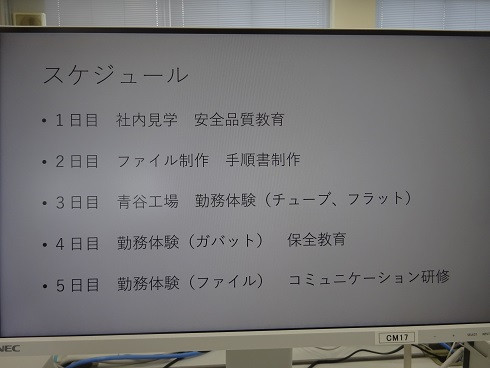

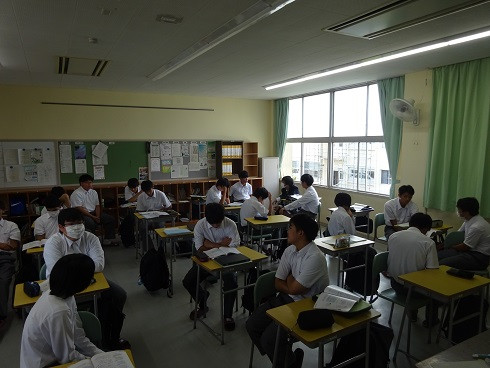

9月12日(金)に制御・情報科2年生を対象にインターンシップ報告会を実施しました。

インターンシップとは生徒が社会に出る前に実際の仕事を体験できる行事です。本校では毎年2年生を対象として地元の企業を中心に5日間行われており、本年度は9月1日~5日の期間に実施しました。インターンシップに参加することで、就労に対する意識が高まるほか、地元企業への理解も深まり、自分に合う職種やその後のキャリアデザインの設計にも役立ちます。

今年は20名の生徒が15社の企業にお世話になりました。報告会では企業概要、研修日程・内容、アドバイス、感想等々を発表し、その後、質疑応答を行いました。皆真剣に資料作りを行い、質疑応答も充実した良い報告会となりました。

生徒の至らぬ点も多々あったかと思いますが、万全なる準備とご指導をいただきました各企業ご担当者様には大変お世話になりました。今後ともよろしくお願いします。

10月23日、鳥取県庁においてスーパー工業士第2期生の認定証授与式が行われました。

授与式には鳥取工業高校、制御・情報科3年の4名が参加しました。

スーパー工業士とは「県内の製造現場においてAIをはじめとするデジタル技術を活用し、生産現場の高度化や新しいものづくりを実現する素地を身に着けている」と鳥取県が認めた高校生のことです。

産学官連携によって認定したプログラムを受講し、一定基準をクリアした生徒が認定されます。

システムデザイン研修、データサイエンス研修、鳥取大学工学部出前講座等受講し審査を受け、ようやくこの日を迎えました。

授与式では県内の工業科を有する5校の代表が集まり、平井県知事より認定証を一人ずつ受け取りました。

また、生徒代表挨拶は本校の田中杏奈さんが体験談や今後の目標を交えて挨拶を行いました。

式のあとは平井県知事自ら生徒一人ひとりと握手を交わして解散となりました。

スーパー工業士の講座では、企業の方からのご指導や大学での講座、他校生徒との交流等、普段の学校生活では味わえない貴重な体験ができ生徒にとって大きな経験となりました。

また、国立大へ進学あるいは大手企業へ就職をした1期生より体験談を聞く機会があり、モチベーションを高めることができたのではないかと思います。

認定された2期生のみなさん、おめでとうございます!

今後のご活躍を期待しています!

知事より認定書を授与 認定された生徒たち(本年度は4名)

認定者代表のあいさつ① 認定者代表のあいさつ②

知事と握手 授与式後 本校生徒がインタビューを受けていました

授業紹介は今回でラストとなります。

紹介するのは情報Ⅰの授業です。

情報Ⅰは共通科目ですので、どの学校でも実施されている可能性が高い教科ですが、制御・情報科はその名の通り情報に関する学習をします。そのため制御・情報科では情報Ⅰは他学科よりも重点を置いて授業を行っていますし、専門教科とも関連が深い科目となります。また、来年度より1年次は科という概念がない「くくり募集」が開始されますので、全クラスが情報Ⅰを実施していきます。

画面左側はchromebook(クロームブック)を利用した演習となります。一人一台端末が当たり前となっていますが、情報Ⅰはこの端末を利用した授業の割合が最も多い科目の一つとなっています。演習の内容は外部教材の「ライフイズテックレッスン」というものです。中学校でも利用しているところがあるとお聞きしているので、馴染みのある生徒さんもいるのではないかと思います。このレッスンでは教科書の復習も兼ねて、プログラム演習や問題演習などを行っていきますが、クイズ形式で楽しみながら実施できるところは魅力の一つとなっています。

画面右側はグループ演習の様子です。この回は話し合いがメインでしたが、工作等を行う演習もあり、情報のことが基礎から楽しく学べ、専門教科への橋渡しとなる授業になります。

今回は課題研究の紹介です。

まず、課題研究という科目ですが、通常の教科書に沿った学習とは違い、生徒自らどのようなものを作りたいかを考え、その実現に向けて努力していくオリジナリティ溢れる、ものづくりがモットーの工業高校にぴったりの授業となります。

制御・情報科では他学科とは違い2年生から(他学科は3年生のみ)課題研究が始まります。今回は授業の一部紹介となります。また、2年生からの持ち上がり授業ということで、写真等も昨年度のものが含まれています。

まずは「ホバークラフトの製作」です。(※タイトルは仮です。他の課題研究もそうですが、正式タイトルは年度末に確定します。)

そうなんです。浮くやつなんです!!でもちゃんと浮くかどうかはまだ分かりません><。上手く作れればすごいですよね!!ワクワクしますよね。課題研究にはそうゆう魅力があります。完成を待ちたいと思います。

続いては「巨大ファン(換気扇)の作成」です。

工業高校なので大きめな排出設備等が必要となりますが、今回は設備ごと作っちゃおうという発想です。ウチは制御・情報科ですので初めて溶接(金属を溶かして接合すること)を体験する生徒が多く大変そうでした。制御・情報科には溶接の設備はないですが、機械科の設備を借りての作業となっています。けれどもそういった体験ができるのも工業高校ならではです。

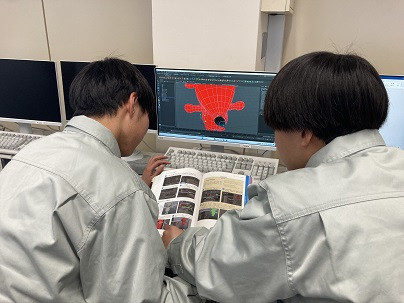

つぎは「3Dコンピュータグラフィックス作成」です。

こちらはいかにも制御・情報科といった内容です。専用のソフトを使い。キャラクターや風景の3DCGを作成しています。動画ではタイムスライドと呼ばれる手法で球体の動きを再現・確認している様子です。どういったものができるんでしょうか?楽しみです!

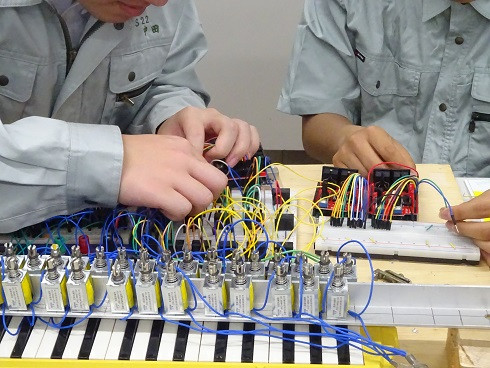

最後は「自動演奏楽器」です。

回路を組んで木琴や鉄琴、ハンドベルといった楽器と繋げて、演奏を奏でます。毎年多くの生徒が研究を重ね、その知識を引き継いでいます。

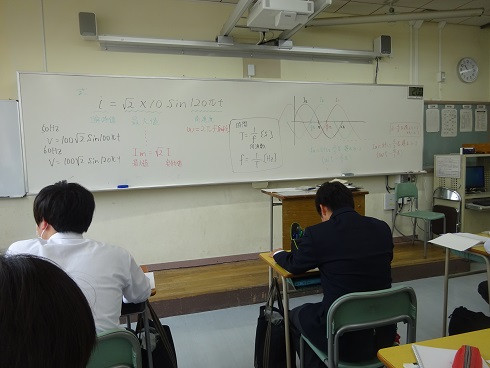

今回紹介する授業は生産技術という科目です。

いつも実技系の授業ばかり紹介していますが、ちゃんと教室でも授業をしています(笑)

生産技術では中学校でも習う「オームの法則」や「西日本の周波数は60Hz(ヘルツ)」等、電気や電子に関しての知識を深めていく科目です。

毎年入学式を終えた新入生にも伝えるのですが、工業科の科目は国語や数学と違ってみんなが初めて習う科目です。ですから、全員が同じスタートラインとなりますので、苦手意識を持つことなく勉強することができます。実際に中学生のときより飛躍的に成績がUPする生徒も多くいます。

今回は3年生の実習風景です。3年生にもなると授業の楽しみ方も洗練されていきます(`・ω・´)

1つめはドローン制御の実習です。鳥工では出前授業という取り組みで県東部の中学校へ、このドローンを利用した授業を実施していますので、中学生の方でも、もしかするとご存知の方もいるかもしれません。高校3年生の実習ではタイピングによるプログラミングを実施し、制御方法も高度化したものを実施しています。ときには失敗もありますが、ご愛敬です。

ドローン失敗 >< ドローン成功(^^♪

2つめはシーケンス制御の実習です。シーケンスとは「あらかじめ決められた手順で処理を行うこと」で信号機やエレベータの制御に使われていると考えると分かりやすいのではないかと思います。2年生では基礎的なことを学びましたが、3年生では専用の機器を使って実施します。画像はベルトコンベヤ運搬のためのシーケンス制御です。

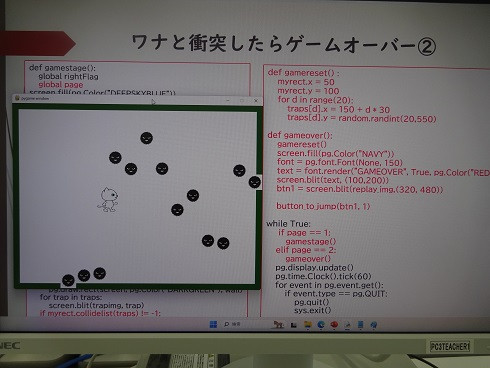

3つめはAI学習です。本校ではAIがタスク(仕事)をこなせるようにするための技術である機械学習を中心に学びを深めます。下の画像にもありますが、序盤はプログラミングに不慣れな生徒にもスキルアップをしてもらうため、ゲーム作りをします。ここで図形描写やプログラミングによるキーボード操作等を学びます。その後、代表的なアルゴリズムを利用し、画像分析等の機械学習を実践していきます。

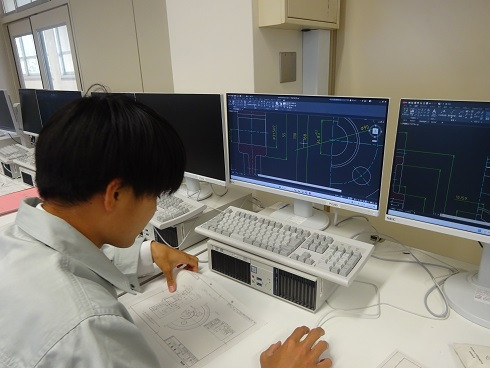

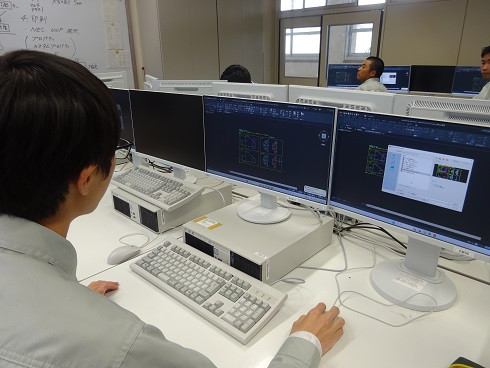

最後はCADの実習です。2年生で基礎と3DCADを実施して、3年生で2D(二次元)CADを実施します。他の学校では2D→3Dのところが多いと思いますが、本校は逆です。先に成果物を作ってみることで複雑な図面もイメージできるようにするためです。作業風景が堂にいってます(慣れています)。

今回は2年生の実習の風景を紹介します。

まず1つめはCAD(キャド)と呼ばれる製図ソフトを利用した実習です。このソフトを利用すると色々な図面を手軽に描けるようになります。設計のプロも使用しているソフトなのですが、学校や一般の人でも気軽に利用できます。CADには某有名人(ビジュアル系アーティスト)も虜にする魅力があります。この実習には先があり、回数を重ねると自身が作成した図面を3Dプリンタを使って実際に作ってるところまでやります。下の写真は卒業生が実際に作った(この実習内ではないですが)作品です。

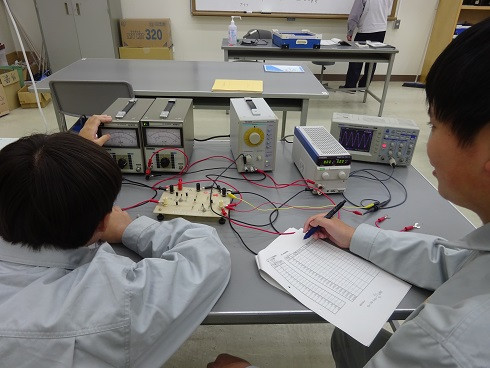

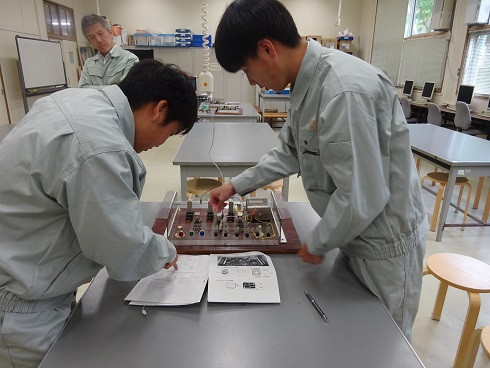

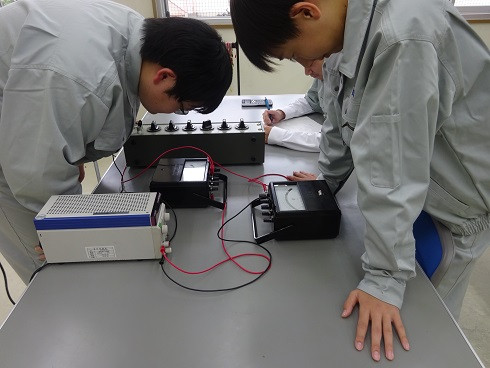

続いては、トランジスタの増幅特性による実習です。何やら機材がいっぱい並んでいますが、簡単に言うと「スピーカはなぜ音が大きくなるのか」ということが分かるようになる実習です。小さなエネルギーを大きなエネルギーにすることはとてもすごい技術です!!

3つ目はシーケンス制御の実習です。こちらも配線がたくさん並んでいますが、シーケンスとは「あらかじめ決められた順序で処理を行うこと」で信号機の切り替わりやエレベータがどこの階に止まると効率が良いかなどを考える仕組みです。生徒は何やら難しそうと頭を抱えながら実習に取り組み始めますが、1時間後には「むちゃくちゃ簡単~」などと余裕の発言が出るようになります。

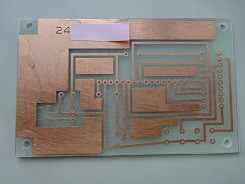

最後は電子工作の実習です。今回は講義の様子しか写真に納められませんでしたが、回数を重ねると実際に基板を作り、電子回路を制作します。下の写真はエッチングと呼ばれる基板作りに必要な工程を経て出来た手作り基板です。製品版よりは見劣りしますが、自分で作った基板は何ともいえぬ愛着が沸きます。

今回は1年生の工業技術基礎の風景を紹介します。

まず1つめは情報技術実習のiPadによる制御です。画面はSphero SPRK+(スパークプラス)というプログラミングを学習するためにつくられたロボットで、これを動かすためにプログラムを工夫しながら学習します。愛くるしいフォルムで興味をそそります。動画は衝突を検知して動作するプログラミングです。

2つめはマイコン制御実習のLED点灯です。Arduino(アルディーノ)言語と呼ばれる初心者向けのプログラミング言語を利用して、LEDランプの点灯実験を行います。はじめてLEDが点灯したとき、生徒の皆さんはよい表情をします(^.^)

3つめは計測実習で写真はオームの法則を再現したものになります。中学校でも習うオームの法則ですが、ここでは実際にそれぞれ計器を接続して電圧、電流、抵抗の値を計測します。実際に配線と計測を行うことでそれぞれの関係性をしっかりと理解できるようになります!

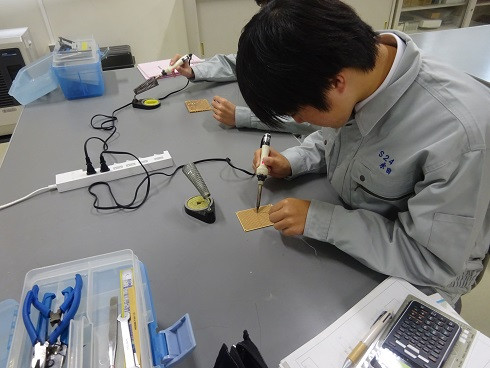

4つめは電子工作実習で電気回路組立のために「はんだづけ」の練習を行っている様子です。高校生になってはじめて「はんだづけ」をするという生徒もいるようです。最初は苦戦する人もいますが、次第に上達していき1年生の終わりにはとても上手になります。