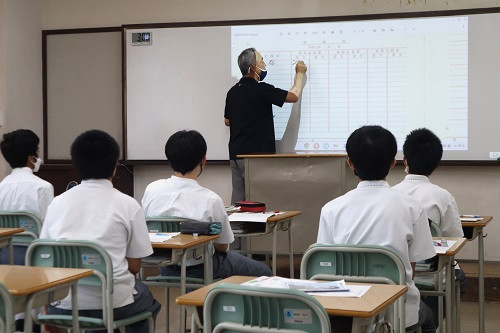

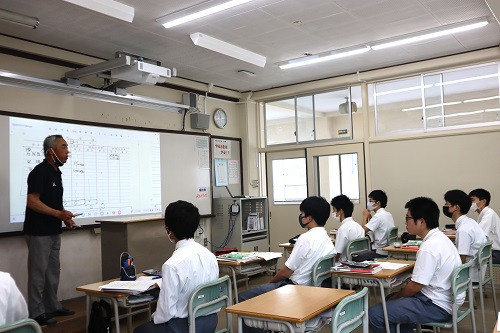

2年3組の観光・スポーツ類型 簿記の授業を紹介します。

普通科高校でありながら、商業科目の簿記が学習できるのは、岩美高校の魅力の1つ。

商品の消費・流通などの状況や、産業のしくみなどを理解し、経済社会に対応していけるスキルを身につけます。

簿記・会計など経理に関する科目は、商業科目の中で重視されている科目の一つ。

木下教諭の指導のもと、会社の経理上、日々の取引を記録し、財務諸表を作成するなど、実際の業務に即した演習が行われます。これによって、現実の経理業務に対する理解が深まります。

生徒たちは、練習問題を通じてエラーを見つけ、修正する経験を積むことで、正確性や注意力を高めることができています。

今日は、観光・スポーツ類型の授業、3年2組の総合実践を紹介します。

3年2組の総合実践の授業は、表計算ソフトウェアを用いた情報の集計と分析の仕方を学習しました。

加藤教諭が指示する条件をソフトで計算式をつかいながら処理を行っていきました。

表計算ソフトは、ビジネス界で広く使われており、会計、財務、市場調査、プロジェクト管理など、データを効率的に整理し、分析することが可能となり、さまざまな分野でとても役に立ちます。高校生のうちに基礎を学び、資格を取得することは、将来の就職やキャリアの選択肢を広げるために非常に有益です。

生徒たちは、真剣にパソコンに向き合い、黙々と操作を行っていました。

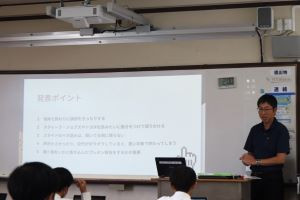

高校3年生に向けた、将来の進路をサポートする就職ガイダンスが行われました。

講師は、レックリーガルマインドの原田さん。

はじめに、現在の高校生の就職事情や求人倍率についての説明がありました。「就職活動は夏から本格的に始まるので、夏休みの間には、3社ほどの企業訪問に出かけてみましょう。」とアドバイスがありました。

企業訪問や面接において、相手に与える印象が非常に重要です。そのため、挨拶やお辞儀の仕方など、大切なマナーや印象づけの方法について指導がありました。

また、ガイダンスでは非常にユニークなアクティビティも行われました。

3~4人のグループに分かれ、仮想の会社を設立し、グループの中から社長と副社長を決め活動開始。

その会社の業種や会社名を決め、会社の特徴を発表しました。どのグループも自分たちの会社を熱く語り合い、お互いのPRのユニークさに笑いがおこっていました。

さらに、架空の求職者AさんからFさんの資格や人柄を考慮して、最終的にどの人を採用するか、採用の理由も発表しました。このアクティビティを通じて、自分たちが経営者の場合、どのような人物を採用するかを考えることで、自己のマナーや姿勢を振り返り、気付きにつながりました。

午後からは、実際の面接を想定した自己紹介の作文を作り、実践的な体験を積みました。これにより、生徒は面接のリアルな場面をイメージし、対応策を練習することができました。

就職ガイダンスは、将来に向けた重要な一歩です。講師の原田さんの貴重なアドバイスと、ユニークなアクティビティを通じて、生徒は自己成長と就職活動の心構えができました。

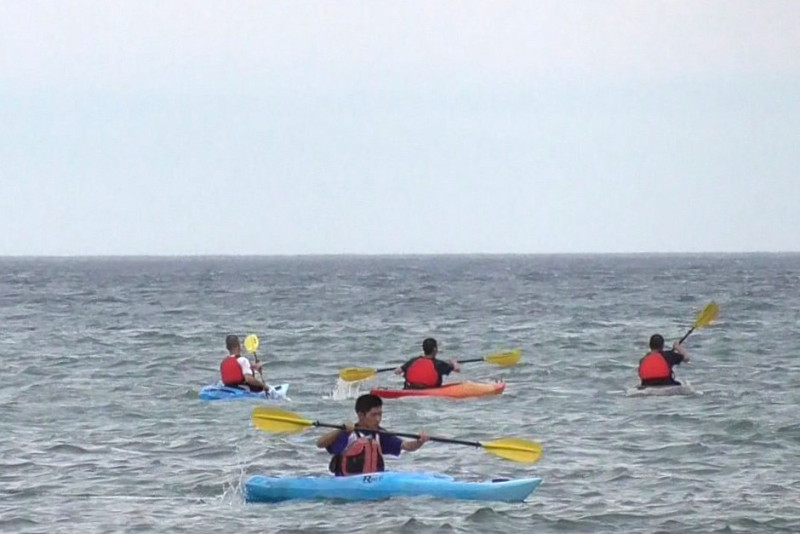

少し風が強く吹いていましたが、2年2組スポーツ類型の生徒たちが、今年2回目のシーカヤック授業を行いました。今日は、地元のインストラクター3名が来てくださり、3つの班に分かれて行動し、秘密の洞窟を目指しました。

海に入る前に、前回の授業内容のおさらいと注意点について説明があり、シーカヤックの基本操作や安全対策についても再確認。生徒たちはシーカヤックに乗り込み、風の音や波の音を聞きながら操作し、目標の洞窟へ進んでいきました。

シーカヤック授業では、単なる水上の遊びだけでなく、チームワークやリーダーシップの重要性を学ぶことができます。

冒険心をくすぐるこの授業は、今後もスポーツ類型を選択する生徒たちが、自然の中での挑戦を通じて、自身の成長を実感できる貴重な体験の場となることでしょう。

鳥取社会福祉専門学校から講師の鎌谷さんをお迎えして行う「高齢者や障がいのある方と楽しめるレクリエーション」授業は、今回で2回目。

2年3組の介護福祉実習は、今日も笑顔と活気にあふれていました。

本日のポイントは、前回体験したアクティビティを、利用者の状態に合わせ柔軟にアレンジすること。

利用者の中には、俊敏に身体を動かすのが困難な方がいる場合があり、状況を見極めて活動内容を変更していくことを心掛け、楽しく快適にレクリエーションを行えるように工夫しましょう。というものでした。

体験したのは、桃太郎じゃんけんや、カラーボール転がし、サイコロ消しゲームといった盛り上がるレクリエーション。

どのゲームも共通して、みんなが参加でき、結果が能力によるものではなく、予想できないものだからワクワク感が増す。それが、笑顔を引き出すことにつながるということが実感できました。

講師の鎌谷さんには、楽しい活動の中に、介護福祉に必要な要素のクエスチョンを盛り込み、生徒たちが体験を通して答えを見つけられるように指導いただきました。

スポーツ類型の3年生が、今年初のシュノーケル体験授業を行いました。

授業は、まず2年生で習った道具の使い方や歩き方、シュノーケルを使った呼吸の仕方や水の抜き方、フィンの使い方を復習するところから始まりました。インストラクターさんの丁寧な指導を、生徒たちは真剣な表情で聞いていました。40分ほどの周遊では、学んだ技術を活かして、海の中を自由に泳ぎました。

授業を通じて、海の美しさやその重要性を肌で感じ、環境への関心や自然を尊重する心が養われます。また、リラックスした状態で泳ぐことでストレス解消にもつながり、心身の健康促進にも役立ちます。

シュノーケル体験授業の成功は、地元の熱心なインストラクターさんのご協力の賜物でもあり、その存在が大きな支えとなっています。しかし、高齢化問題が指導者にも押し寄せており、今後も観光客や地元の子供たちに素晴らしい体験を提供するためには、若い世代にシュノーケルや海洋活動の魅力を伝え、指導者としてのスキルを身につけてもらうための取り組みが必要となってきます。

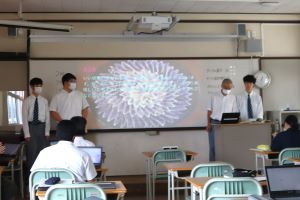

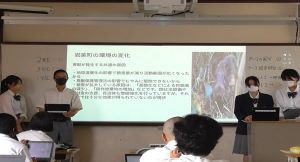

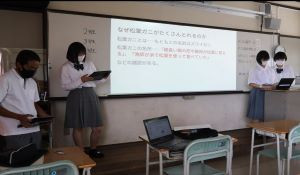

ジオパーク学習に取り組む1年生、今日はグループ発表を行いました。

持ち時間は5分。限られた時間の中で、生徒たちは、自分たちの調査結果を一丸となって発表することに挑戦しました。

1年2組では、「商業」と「社会」のテーマがあり、テーマごとに4人のグループにわかれ、それぞれが発表の一部を担当。本日のために熱心な調査と準備を行いプレゼンテーションに臨みました。

プレゼンテーションでは、パワーポイントのスライドを駆使して、グループが行った調査のポイントや重要な結果を、グラフや写真などを効果的に用い、他のグループにわかりやすく伝えていました。

今回のグループ発表は、生徒たちのチームワークと努力の結晶です。生徒たちは一つの目標に向かって協力し、役割を分担しながら発表を成功さていました。

3年3組 フード類型の5名が、岩美町にある「港カフェ」を訪問し、地元の特産品を使ったハンバーガーと岩美をイメージした美しいサイダーの試食を行いました。

イカ炭バンズにホタルイカのフライをはさみ、ラッキョウのタルタルソールがベストマッチのホタルイカハンバーガーは、一味違う美味しさを楽しむことができ、生徒たちから大きな喜びの声が上がりました。

また、岩美ブルーが美しいサイダーは、ハンバーガーとの相性も抜群。デザートにイカ炭ソフトも食べて大満足でした。

生徒からは、

「黒いパンに最初おどろいたけど、味はとても美味しかった。」

「岩美ならではの素材をつかったハンバーガーを県外の観光客にも食べてもらいたい。」

「一言、最高!」

「海をモチーフにした店内がとても素敵だった」といった感想がありました。

地元のカフェを訪れ、特産物を使ったメニューを食することで、生徒たちは地域の食材に触れ、関心を高め、可能性や魅力に気付き、自分たちならではの料理のアイデアを生み出す参考にしてくれるでしょう。そして、生徒たちのよい思い出となりました。