夏の大会を目前に、本校女子バレー部と野球部の壮行会が体育館で行われていました。

生徒を代表して、生徒会長の福間未来さんが「みなさんの普段の練習の成果を発揮でき、一生の思い出になるように願っています」と応援メッセージを送りました。

辻中校長からは、「3年生にとっては、今度の大会が3年間の集大成。みなさんの持っている能力を信じ、出し尽くせば、きっとしっかりと通用するでしょう。」と激励の言葉がありました。

最後に、吹奏楽部が、力強い演奏でエールを送りました。

本日は、地震とそのあとの津波を想定した避難訓練を行いました。

地震と津波に備えて、安全な避難経路や避難方法を確認し、防災や命の保全について関心と意識を高めてもうのが訓練の目的。

地震を告げる非常放送が流れ、まずは、頭部を守るため、机の下に避難します。

そのあと、厚めの教科書やタオルで頭をまもり、体育館に避難しました。

放送から、点呼が終わるまで、3分37秒。

慌てず、しゃべらず、速やかに避難できていました。

三好教頭より、「本当の地震の時は、何が落ちてくるかわからない。訓練であっても、しっかり身体の保護に注意を払いましょう。本来、避難場所は、体育館ではなく、すぐ横の第1グランドです。

鳥取の沖合の断層で地震がおこった場合、5メートルの津波が予想され、7分後には町に到達します。実際の地震では、想像を超える事態が起こる事もあるので、臨機応変に対応できるように防災意識をたかめましょう。そして、本日行った、避難方法や経路を日ごろから意識しておいてください。」とお話がありました。

鳥取県の国際交流事業の一環として、ジャマイカのリトルロンドン高校と岩美高校の生徒13名が、オンラインで交流をしました。ジャマイカと日本は、14時間の時差のため、日本時間は朝9時、ジャマイカは夜の7時です。今回、参加した生徒は、岩美町で岩美高校生を対象として運営している英語塾「町営塾ハローイワッツ」に参加しているメンバー。

約 50 分間にわたる交流会は、お互いの国や文化を知るクイズから始まりました。

両校を紹介するセッションでは、2年生の上田優志君と谷口來煌君が代表してプレゼンをしました。岩美町の観光地や特産品などの魅力と岩美高について紹介。学校紹介では、部活動や学校生活、そして、情報処理や手話といった特徴ある科目の紹介をしました。

少し緊張が解れたところで、ブレイクアウトルームに分かれ、 自己紹介や、準備した質問で会話を楽しんでいました。ジャマイカの生徒たちも日本の文化に大変興味を持っており、高校生らしい質問が飛び交いました。

「好きな食べ物、アニメ、音楽」の他、「好きな昆虫」といった面白い質問もあり、会話は尽きることはありませんでした。生徒が自分の好きな分野を話すときは、「英語で伝えたい。」という情熱が、伝わってきました。

また、今回の交流会に対して感謝の気持ちとして、岩美高校吹奏楽部がジャズ演奏を披露しました。ジャマイカの生徒たちは、心から音楽を楽しんでいる様子でした。

交流会に参加した1年生の森晃平くんは、「日本のアニメの話で盛り上がった。海外で日本の文化が浸透しているのが分かった。」、同じく一年生の森田秀美さんは「英語を重点的に学びたくて 岩美高に来た。聞き取りが難しかったが楽しく会話できた。」とコメントしてくれました。

最後に、辻中校長が、「本日、このような実りある交流会を実現できたことに感謝しています。岩美高の生徒たちはとても楽しんでいました。ぜひ、この交流会を次年度も続けていき、より強固なフレンドシップを築きたい。岩美高のブラスバンドが演奏した曲は、One Loveでしたが、Big Loveにしていきましょう。」と、ジャマイカのリトルロンドン高校の生徒に向けて感謝のメッセージを述べました。

本日の2年3組の介護福祉実習は、鳥取社会福祉専門学校から講師の鎌谷さんを迎えて、高齢者や障がいのある方と楽しめるレクリエーション授業をおこないました。

レクリエーション支援を行う際、お互いの気持ちを通い合わせるために、「笑顔」はとても大切な要素だと学び、生徒たちはグループに分かれて、笑顔の伝達ゲームをおこない、笑顔がもたらす効果を学びました。

6限目は、心を元気にする手段として、いくつかのゲームや体操を実際に行いました。

体操では、指の体操を楽しいリズムの歌にあわせて、ゲームでは、じゃんけん勝負ですき焼きづくりに必要な材料カードを集める「すき焼きじゃんけん」を行い、生徒たちは大変盛り上がっていました。

これらのゲームや体操は、対象者が子供や高齢者でも、アレンジ次第でどちらも楽しめるものにできるもので、相手の様子に合わせて判断し、楽しく雰囲気づくりができると鎌谷さんから学びました。

今日は、2年2組 スポーツ類型の5人が、シュノーケル授業を行いました。

この授業では、新しい環境や経験に挑戦する中、新たなスキルや自信を身につけることができます。

互いに助け合い、コミュニケーションや協力の重要性を学びながら、不慣れな状況に対処する力や自己管理の能力も養われます。

岩美町立渚交流館で、地元のインストラクターに基礎から学びます。

・自分が使う道具の扱い方や着用の仕方。

・シュノーケルを使った呼吸の仕方や水の抜き方。

・フィンを履いた時の歩き方や泳ぎ方など。

浅瀬でポイントを教わった後、岩場まで泳ぎました。

気温は高かったですが、海の水はまだ少し冷たそう。

初めてシュノーケリングを体験する生徒も楽しそうに取り組んでいました。

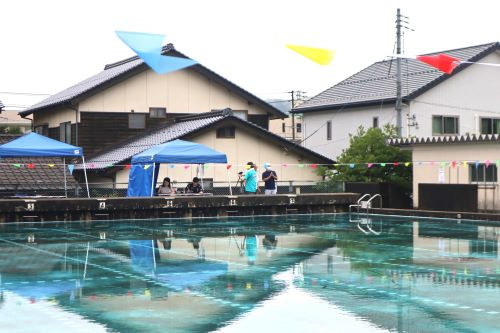

プールサイドで書道

一般の観光客には、珍妙に聞こえるこのイベントですが、一部の方には、刺さるタイトル!

前日の大雨で開催が心配されましたが、小雨の降るなかイベントはスタート。

開始の10時から13時まで、3時間のイベントには65名が訪れ、書道と写真撮影を楽しんでいました。

関東や九州など、遠方から足を運ばれた方も多く、大盛況のイベントとなりました。

部活に来ていた、陸上部の生徒と森本教諭も参加してくれました。

来場者は、それぞれの思いの丈を書にぶつけ、楽しんでいる様子でした。

「プールで書道するなんて、なかなかない体験ができて面白かった」

「久々に筆で文字を書いた。心を落ち着かせて文字を書くのが良いことだと改めて思った」

「岩美が大好きで、このイベントを楽しみにしていました」

「岩美は、海もきれいだし、魚も美味しいし、最高のお休みです」

「岩美のイベントにずっと来たかった、開催してくれたことに感謝してます」

「またこんなイベントを開いてほしい」

と。皆さんが笑顔で答えてくれました。

異文化を食を通して体験する活動として、ALTのグンタさん、田中教諭の指導のもと、ESS同好会が「ジャマイカンチキンカレー作り」に挑戦しました。

本日の調理前に、事前に調理やキッチンで使われる単語の導入と、作り方のイメージは準備OK!

13人のメンバーが参加し、調理室は大賑わい!カレーのいい匂いが漂って、お腹を空かした生徒たちは完成が待ちきれない様子。

生徒たちは、慣れた様子で野菜を切り、普段使わない調味料を使って味を調えていました。時々グンタさんが英語で調理のアドバイスをしながら終始笑いの絶えない、陽気な雰囲気の調理体験となりました。

できあがりもかなりおいしそう!

自分たちが作ったカレーを食べた生徒からは、「日本のカレーと違って、スパイスの香りがとても効いている。特別な日には、また作って食べてみたい。」

「自分たちが作ったから、いつものカレーより美味しく感じられる。」

「カレールーを使うより、いろんなスパイスをつかったカレーの方が美味しい」

「他のジャマイカ料理も作ってみたい。」といった感想がありました。

ジャマイカ出身のALTグンタさんは、このような体験を通して、異文化に触れるのはもちろん、仲間と一緒に食事を作り、食べることで生徒同士のバリアを取り払い、フレンドシップやチームワーク力を高めていってほしいとコメントしていました。

今日は、岩美高のマスコットキャラクター「イワッツくん」の16回目の誕生日!

イワッツくんは、平成19年(2007年)6月27日に誕生しました。

現在学校に通う生徒たちと同世代!

「おめでとう!イワッツ君」

みんなと同じく、学校生活を満喫しています。

イワッツ君の情報はこちらをチェック>

本日のお天気は晴れでしたが、海は波が荒く、シーカヤックの学習をするのは少し危険という判断で、3年2組スポーツ類型の学習は、福部町の多鯰ケ池で行うことになりました。

多鯰ケ池は、「お種の伝説」が伝わる鳥取の名所の1つ。

地域を知るきっかけにもなるとてもよい場所です。

インストラクターさんの指導のもと、疲れないために腕ではなく、背筋をつかって漕ぐ事や、「前進」「後進」「回転」「横漕ぎ」などのポイントを復習し、準備運動の後、池へと入っていきました。

さすが3年生、もう慣れたパドル操作でスイスイと進んでいきました。

池の周囲は3.4Kmあり、水面は穏やかでシーカヤックをするのには絶好の場所です。

約30分程度で池の周りを学習しました。

海辺の学習は、教室から飛び出し開放感に包まれながら、海や池などの自然の中で、インストラクターさんの経験も交えて、自然の壮大さ、不思議さ、安全意識などを学べる実りある授業です。

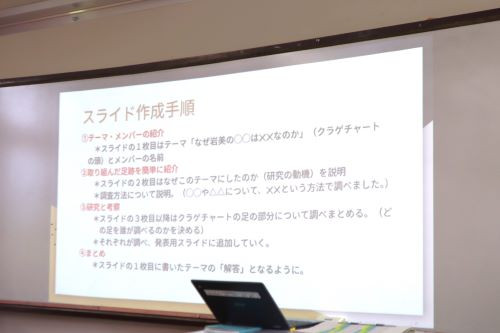

4月からの授業で調べたそれぞれの課題を、発表にむけてまとめる取組を進めている1年生の山陰海岸ジオパーク学習!

今日は、プレゼン準備授業2回目、岩美町を題材に「歴史」「文化財」「観光名所」「環境」といったテーマでそれぞれの課題を調べ、パワーポイントに情報をまとめています。

各グループのパワポのタイトルを見るだけで、展開が楽しみになるものばかり!

生徒たちは、授業で作ったクラゲチャートをもとに、ページ分担をし協力して1つのプレゼン資料を作り上げていました。

資料まとめを終え、早くも実際のプレゼン練習に取り掛かってるグループもありました。

この学習の良いところは、授業の終わりに、本日の振り返りをすること。

グーグルフォームをつかって、授業を振り返り、自分を客観的に評価することで、改善点や次回への取組が見えてきます。

1年生は、この学習がプレゼンデビューとなります。

どんな発表が聞けるのか今からとても楽しみです。