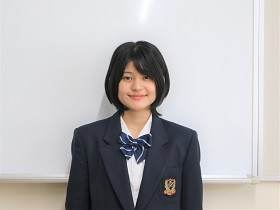

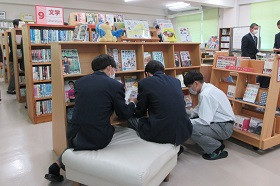

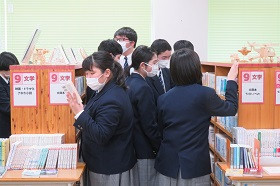

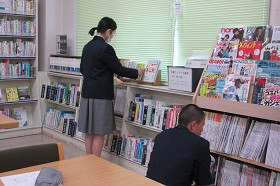

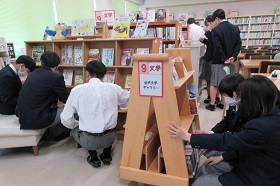

本日は、1年生に向けて、図書室オリエンテーションがありました。図書館司書の北脇司書から、岩美高校の図書室を利用するのに大切なルールの説明がありました。本の借り方などの基本的な説明や、ジャンル分けされた本棚の案内があり、楽しく分かりやすいものでした。

「図書室の本は何冊あるでしょう?」と北脇司書のクイズに、生徒からいくつかの答えがありましたが、正解の約15,000冊の数字をきいて、「お~!」という声も上がっていました。

「学校の図書室になくても、鳥取県立図書館から取り寄せたり、購入したりすることもできるので、気軽に相談してください。」との情報提供もありました。

全員が本を数冊借りて、オリエンテーションは終了しました。

図書室は、おすすめコーナーや雑誌なども置いてあり、本棚も分かりやすく整理されていて、とても楽しく快適な空間です。

これからたくさん本をよんで、本の世界を楽しみましょう。

ゴールデンウィークが終わった本日、月曜日。

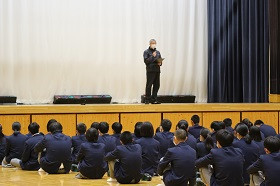

お休みモードから通常モードに切り替える絶好のタイミングで「全校朝礼と服装検査」を行いました。

1年生は、今回が初めての服装検査です。新学期が始まって約1ヶ月が過ぎ、少しずつ環境になれてきている今、生活を乱すことなく、授業に打ち込めるように、改めて気持ちを引き締めていきましょう!と生徒指導の井上教諭より話がありました。

ゴールデンウィークが明けた5月の上旬。就職・進学なんて、まだ先のこと・・・?

いえいえ、そうではありません。

「就職・進学準備にフライングはない!

しっかり準備して、正しい手順を踏み、納得のいく進路を決めよう!」

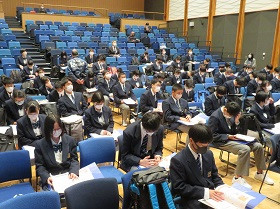

と、親子で考える、就職・進学説明会が、保護者のみなさんも参加されやすい日曜日の午前中に行われました。

説明会では、株式会社さんぽう 教育営業2課の服部浩司さんを講師に迎え、「いい進路選択の手順」をテーマとした、わかりやすい講演を聴きました。

服部さんの講演では、進路選びで大切なことは

●「行き先」選びではなく、「生き方」選び

●「家から近い大学・短大・専門学校」ではなく、「夢に近い大学・短大・専門学校」

●「自分探し」ではなく、「自分磨き」&「自分育て」

という言葉が印象的でした。

正しい進路選択をするために、オープンキャンパスにどんどん出かけ、あらゆる情報を得るためのアンテナを張り、将来自分が過ごす学校、その学校の教授、空気感、また周辺の街の様子など、実際に感じるのが大切とのアドバイスをいただきました。

また、基本的な「大学・短大・専門学校」の目的や教育内容、卒業後の進路の違いや、学費、マネープラン、入試の仕組みなど、しっかり分かりやすく説明してくださいました。

就職希望者にも、一般企業の就職試験やスケジュールの説明があり、一気に現実味を帯びてきた将来のお話に生徒たちは真剣に耳を傾けていました。

講演の後は、就職希望者、専門学校、大学・短大進学希望者にわかれて、実際の学校の先生や、進路指導の先生から、進路を決める上での心構えや具体的な今後の対策についてお話がありました。

将来について、親子でしっかり話せる環境を築いて、今日から着実に正しい手順で準備していくことが、成功のポイントですね!

今日は、気温も温かく、天候も晴れ!

サンドイッチとスイーツをもって出かけたくなるようなピクニック日和です。

3年3組の3名が、「豆腐白玉入りフルーツポンチ」と「サンドイッチ」の調理実習を行いました。

味はもちろん、お料理は見た目も大切!思わずカメラで撮影したくなるような、腕前を披露していました。

白とピンクと緑の白玉にフルーツを加えた「豆腐白玉フルーツポンチ」は、つなぎに豆腐を使うことで、口の中での白玉の歯ごたえともちもち感が絶妙なバランス。

サンドイッチは、ベーコンとアボガド、みず菜、にんじんを挟んだ、ご飯系サンドと、パイナップル、マスカット、バナナなどを挟んだ、デザート系サンド!

ゴールデンウィークには、お家でもう一度作って、家族でお出かけすると良さそうですね。

本年度はじめての探究学習授業~イワッツミッション①~を本日行いました。

最近は「探究学習」というワードを、テレビや新聞でよく見かけるようになりましたが、探究学習っていったい何?に答える、第1回目の学習でした。

中学から「探究学習」に取り組んでいた生徒もいれば、高校で始める生徒もいるでしょう。

すごく簡単にいうと、「自分の中の?マークを放っておかない!些細な疑問や課題でも大きな幸せや変化につながるきっかけなのかもしれないから、失敗を恐れず、とことん挑戦しよう!」。

濱橋主幹教諭が、ジョークを交えたオープニングで、堅苦しくかんがえず、自分の直感や違和感に向き合おうと話しました。

そして、これから探究学習に深く関わっていく岩美高校魅力化コーディネーターの西尾さんと清水さんが自己紹介をし、「コーディネーターは、直接の指導をするのではなく、生徒や先生が探究学習を進める中での『サポート』『声かけ』『探究学習に必要な地域の方々や企業との橋渡し』そして、『岩美高の魅力のPR』を行っていく」と説明しました。

探究学習にはたくさんの可能性があります。

まずは、小さな疑問を見逃さず、楽しみながら答えを見つけていきましょう。

1人1台端末の導入も2年目を迎えました。

本日は、1年生へのChromebookの配布がありました。

まずは、情報担当の加藤教諭、谷本教諭が、これから使用する上での注意点を説明しました。「これは、授業に使う大切な端末、個人の情報も取り扱うので、十分に注意を払って使ってください。」と指導がありました。

生徒は新品のChromebookを手に取り、ログインからクラスルームに参加するまでを実際に行いました。

中学時代のパスワードを忘れたりなどで、うまくは入れない生徒もいましたが、生徒たちは楽しそうにChromebookの操作をしていました。

ガイダンス2日目の今日は、午前中から浦富海岸の海岸清掃の予定でしたが、残念ながら悪天候。

気温も低く、傘を持ちながらの清掃活動は困難となり、急遽、浦富海岸散策と浦富の街歩きとなりました。

肌寒い、小雨の降る天候でしたが、皆が海岸歩きを楽しみました。

荒砂神社近くの休憩所付近で、短時間の自由時間が設けられ、各々の時間を過ごしていました。

帰りは、昔ながらの浦富の町並みを歩いて学校へ帰りました。

・‥…━…‥・‥…━…‥・‥…━…‥・‥…━…‥・‥…

午後は、体育館で、校歌練習とレクリエーション!

1年生学年主任の高原先生から歌詞の意味の説明をいただき、校歌に込められた思いを理解し練習に励みました。

次回、校歌を歌う時は、誇りをもって歌ってください。

そして、今日の一番のお楽しみのレクリエーションタイム!

大縄飛び対決です。

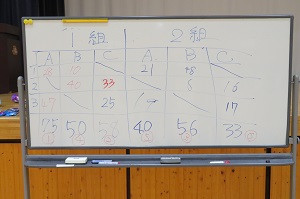

1クラスA,B,Cの3チームに分かれて、飛べた回数の合計を競いました。

はじめは、なかなか皆の呼吸が合わず、多く飛べないようでしたが、かけ声とチームワークでどんどん回数が増えていきました。

結果は、

1位:1組Aチーム 2位:1組Cチーム 3位:2組Bチーム

4位:1組Bチーム 5位:2組Aチーム 6位:2組Cチーム

どのチームも大健闘でした。

最後に、学年主任の高原先生と三好教頭先生より、ガイダンス2日間の総括をいただきました。

高原先生からは、「1日目のホールでのガイダンスは、みんながしっかりと先生方の指導を聞けていてよかった。2日目は、天候に恵まれなかったが、自分でもしっかり天気予報などを確認して、雨具や防寒着などを準備し、健康管理を怠らないように。」と述べられました。

三好教頭先生からは、「以前このガイダンスは、宿泊研修だったが、この3年間は宿泊をせずに行っている。皆さんが、研修を通して仲間やチームワークを大切にすることと、大切な指導を受けるときは、心と体と目線を話し手に向けて、しっかり情報を聞くことを心がけてほしい。岩美高校は、正しい姿勢で聞けて、けじめの付いた生活をし、社会で生き抜く力をつける学校です。これから本格的に学校の授業が始まりますので、気持ちを引き締めていきましょう。」とまとめられました。

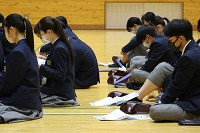

今日は、朝1限目より、岩美町中央公民館のいわみんホールにて、1年生に向けたガイダンスが行われました。

まずは、1年生学年主任の高原先生より、日々の学校生活の基本的なルールとなる、挨拶やマナー、身なりのことから、課題や提出物、持ち物などの「生活指導」の丁寧な説明がありました。

元気な挨拶は相手だけでなく、自分も元気になり、丁寧で正しい挨拶をされると皆気持ち良いものです。きちんとした身なりと姿勢で気持ち良い挨拶をすると、たった3秒で印象もグンと良くなると説明されました。

続いて、教務企画部の加藤先生より、とても大切な単位の修得と履修の違いも含めた「学習指導」の説明がありました。これは、皆の進級や進路に関わる重要なことです。厳しい内容ですが、加藤先生がユーモアたっぷりに説明されていました。

次に、進路指導部の山根先生より、「高校の、その先へ」として将来の自分を思い描くワークショップを交えた「進路指導」がありました。

自分の強みと弱みを書き出し、弱みを強みに変えるワークショップをしました。

「のんき」が弱みとおもう生徒は、それを強みの表現にすると「落ち着きがある」。

「細かい」は、「丁寧」。「わがまま」は「意志が強い」。など、弱みを否定せず、強みに変えて可能性を見いだそうとおっしゃっていました。その他、キャリアパスポートの利用についての説明もあり、生徒は楽しみながら説明を聞いて言いました。

会の最後に、教育相談員の平田先生の紹介がありました。

平田先生からは、日々なんとなく、心がザワザワしたり、気持ちがイライラしたときは、気軽に相談に来てください。問題を整理し、出来ることを一緒に行い、充実した高校生活にしていきましょう。と挨拶がありました。

先日、前期の生徒会長が就任してから、はじめての生徒会執行部会がおこなわれました。

これから本格的に新体制でのスタートです。

今日は、生徒会担当の池上先生から、当面の活動予定の連絡がありました。

その後、役割分担の希望を確認しました。

次の執行部会では、役割分担や活動方針を具体的にきめていきます。

みんなが声をかけあって多くの生徒に執行部で活動してもらうようによびかけていきます。

会の終わりに、前期生徒会長の福間さんが、「生徒の要望を聞き、学校を変えていきたい」という思いをつたえました。

生徒会担当の池上先生からは、「執行部会が生徒と先生の板挟みにならないよう、生徒の要望に対しては、慎重に審議していく必要がある」とアドバイスがありました。

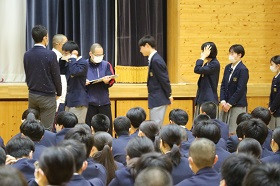

本日、「生徒会長 立会演説会」があり、3年生の福間来未さんが立候補しました。

まずは、応援者の伊澤希実さんより、応援のスピーチがありました。

応援演説をする伊澤さん 立候補演説をする福間さん

伊澤さんと福間さんは生徒会で活動をともにしてきました。

福間さんが1年生の時から岩美町の観光PRポスター作りなどの地域活動や、研修旅行のしおりづくりに妥協を許さず取り組んできたように、その責任感と実行力は、岩美高校の生徒会長としてふさわしいと演説しました。

続いて、立候補者の福間さんより演説があり、生徒の要望を聞いて、岩美高校が過ごしやすく全校生徒が楽しめる学校にしたい。と挨拶されました。

立会演説会の後まもなく、選択3教室で開票がおこなわれました。

開票結果は、有効票 171票の内、信任170票、不信任1票となり、福間さんが令和5年度 岩美高等学校 前期生徒会長に就任されました。