10月29日(火)、生活デザイン科1年生が「生活産業基礎」の授業で企業見学を行いました。

今回伺ったのは、倉吉市秋喜にある「株式会社 トンボ倉吉工房」です。

本校の体操服が作られているところでもあり、卒業生も就職しています。

生徒からの質問には、以下のように答えていただきました。

・どんな人を採用したいですか

→やる気のある人がいいです。

・ミシンのペダル(フットコントローラー)を踏み間違えたりすることはないのですか

→最初はそういう人もいるかもしれませんが、上手に縫えるようになっていきます。ミシンが得意でなくても大丈夫です。

・制服や体操服のデザイナーになるにはどうしたらいいですか

→専門学校などで、そういう勉強をした人が採用されていることが多いです。

見学を通して、普段自分たちが学校で行っている服作りと、職業としての服作りの違いを感じたようです。進路を考えるにあたり、参考となる体験になりました。

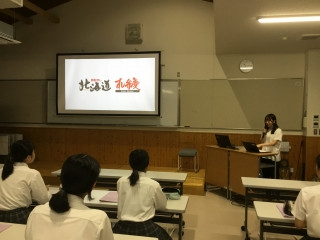

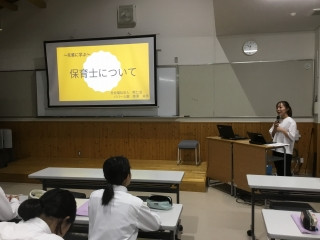

9月27日、生活デザイン科1・2年生を対象に進路講演会を行いました。

今回は、株式会社すし弁慶「回転すし北海道」に接客業として勤務している卒業生と、社会福祉法人敬仁会「ババール園」に保育士として勤務している卒業生2名を招きました。

仕事内容の紹介や、やりがい、高校生活で頑張ったことや進路選択についてのアドバイスなどを話していただきました。

接客業としてのやりがいは「お客様からありがとうなどの声をかけてもらえるところ」で、最近ではネタ切りや厚焼き玉子を作ることも増え、調理実習の経験を生かすことができ「地元の食に携わる仕事がしたい」と思っていたことが実現できていることなどを話していただきました。

また、保育士を目指すうえでの学校選択の話や、短期大学時代の話もしていただきました。実習記録ノートの一部を紹介し「この仕事をする中で、言葉遣いや文章表現力はとても大切。高校生のうちにしっかり勉強してほしい」とお話しされました。

学校生活での学びを生かして働いている先輩の姿は、在校生にとても頼もしく映ったでしょう。メモを取りながら真剣に話を聞いていました。

今回の講演会も参考に、自分に合った進路を考えてほしいと思います。

先週に引き続き、こども園実習に行ってきました。4回目の実習となり、生徒たちも実習に慣れた様子で、積極的に園児たちと関わることや先をみこした行動ができるようになりました。

次回は、11月です。10月は、創作絵本の制作を中心に課題研究の授業を行います。どのような、絵本が出来上がるかとても楽しみです。

家庭科技術検定の後期試験申し込みが本日終了しました。

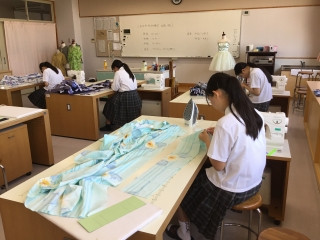

課題研究【資格取得分野】では、被服製作の1級取得を目指す生徒が集まり、前期は和服(浴衣)、後期は洋服(裏地付きジャケット)を受験します。

前期試験に向けて、1学期の授業では事前作業を行いました。

3時間連続の授業ですが、集中して作業をするため、あっという間に時間は過ぎていきます。

夏休みに入ってすぐに実技試験が行われ、全員が制限時間(4時間)の時間内で浴衣の半身を仕上げました。

努力の甲斐あって全員が合格!

現在は、後期試験に向けてジャケット生地の裁断・切りじつけをしています。

後期実技試験は11月末ごろ実施の予定です。

9月18日、生活デザイン科1年「生活産業基礎」の授業でレクリエーション講習会を行いました。

講師は福祉レク・ネットワーク鳥取代表、玉木純一先生です。

「レクリエーションは、心の元気づくり」先生のお話からレクリエーションの意義を学び、パズルやクイズを通してその効果を体験しました。

聖テレジアこども園での実習も3回目となりました。園児たちの名前を覚えることができ、積極的に関わることができるようになりました。また、運動会の練習に参加させていただき、先生方が、園児たちにどのような声掛けをされているのかを間近で見ることができました。実習に参加している生徒の中には、保育士を志望している生徒にも多く、大変勉強になりました。

2週続けての実習になります。今回、気づいたことを次回の実習でいかしていきたいです。

7月16日、倉吉市長寿社会課・うつぶき地域包括支援センターから計7人の講師を招いて、認知症サポーター養成講座を行いました。

アイスブレイキングで体操や脳トレを行った後、認知症の症状やコミュニケーション方法のポイントについて講義を受けました。

その後グループに分かれ、事例をもとにロールプレイで言葉かけや接し方を実際に行いました。

生徒は講師の方々が演じる認知症の症状に戸惑いつつも、仲間と相談し、考えて対応していました。

この体験を今後の実習や地域での生活に役立ててほしいと思います。

2回目のこども園実習を行いました。園児たちの名前を覚えることができ、前回よりも交流が深まったようです。

次回は、9月です。色々なことを学んでいきたいです。

6月20日、生活デザイン科3年生活福祉コースの生徒が「高齢者の福祉レクリエーション講習会 ~レク交流の心得と運営~」を行いました。

講師は、福祉レク・ネットワーク鳥取 代表・玉木純一さんです。

講義では、高齢期の心身の状態や、レクリエーションの効果、企画・運営のポイントを学びました。実習では、ペットボトルを使ったゲームや体操、脳トレにもパズルなどを行いました。大切なことは、「~してあげる」という気持ちではなく、「一緒に楽しむ」ことだと学びました。

今回学んだことを、9~11月に計画している高齢者とのレクリエーション交流会に生かしていきたいです。