11月15日(土)にパープルタウンで行われたビジネス科の「くらそうや」において、生活デザイン科の課題研究(食分野)で研究開発した『Soy Gelato』を販売しました。三朝神倉大豆をふんだんに使用したジェラートで、湯梨浜町の洋菓子屋「Kite」さんと共同開発した商品です。次回は2月に三朝町内のイベントで販売する予定です。詳細が決まりましたら、お知らせいたします。ご購入していただいたお客様、ありがとうございました。

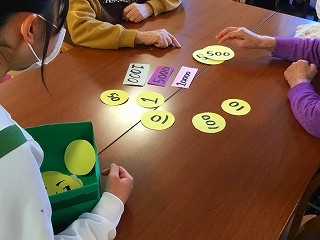

3年生活福祉コースの生徒20名が、9月から11月にかけて、計3回、デイサービスセンター「和(なごみ)」さん、「ほほえみ」さんに訪問させていただき、レクリエーション交流をしました。1回目は緊張の中、思うようなレクリエーションが運営できない部分もありましたが、回数を重ねるうちに利用者さんと上手くコミュニケーションがとれるようになり、楽しい交流ができました。

この経験を今後に生かしていきたいと思います。

ご協力いただいた施設の方々、本当にありがとうございました。

生活デザイン科1年生が家庭科技術検定被服製作2級の実技試験でアウターパンツ製作に挑みました。

試験の開始前には緊張感が漂っていましたが、試験が始まると一斉にミシン音が響きました。

また上を縫ってパンツの形になると、もう一息。

70分の試験時間に加え、人によっては最大30分の延長でしたが、生徒たちは時間いっぱい集中して取り組みました。

11月5日、生活デザイン科1年生が「生活産業基礎」の授業の一環で地元企業である「トンボ倉吉工房」を見学しました。

本校の卒業生も就職しており、生徒が普段着用している体操服もこちらで製造されています。

企業の説明を受けた後、制服とスポーツウェア、それぞれの製造現場を見学させていただきました。

生徒は、入学してからの被服製作の授業を通して、型紙から生地を裁断し、縫製や仕上げをする工程をひととおり経験したところです。

生徒たちは、様々な業務用機器や工房のみなさんが手際の良く作業を進め、あっという間に製品が形になる様子を目にし、興味深く見学することができました。

今回の企業見学を、今後の学びや卒業後の進路を考えるきっかけにしてくれることを期待しています。

10月24日、31日と2週続けてこども園実習を行いました。31日のハロウィンパーティーを本校の生徒たちと楽しもうといろいろと計画や準備をしてくださいました。24日は、ハロウィンパーティーで着る衣装を一緒に作りました。

ハロウィンパーティーで着用する衣装を一緒に製作しています

ハロウィンパーティーの様子です。ホールに集合して、先生方の劇を見た後、

クラスごとに部屋を周り、「トリックオアトリート!!」と言ってお菓子を

もらいました。一緒に楽しい時間を過ごすことができて、嬉しかったです。

残りの実習はあと1回になりました。最後まで、しっかりと実習に取り組んで

いきたいです。

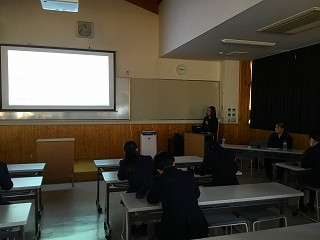

10月28日(火)6限目の時間に生活デザイン科1・2年生を対象に「先輩に学ぶ」と題して、進路講演会を実施しました。

令和3年度卒業生である「BINGOYA SUPERSHOP米子店」アパレル販売員と「倉吉スターガーデン」栄養士の2名に講演していただきました。

高校生活の様子や進路を決定するうえで大切にしたこと、仕事の紹介ややりがい、社会人として大切なことなどについて話していただきました。

生徒たちがスライドを見ながらメモをとり、先輩の話を真剣に聞いている様子から、自分の進路選択や将来に役立てようという意気込みを感じました。

また、卒業生が社会人として自分の役割や責任について自覚し、地域を支える人材として立派に成長した姿を頼もしく感じました。

先輩たちのアドバイスをもとに、進路選択に生かしてくれることを期待しています。

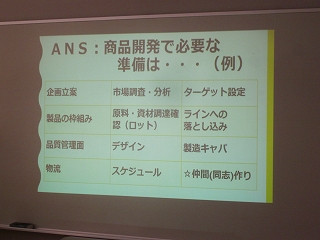

9月26日(金)生活デザイン科3年の課題研究(食分野)の時間に、大山乳業農業協同組合の榎田勝文さんに来校いただき、商品開発についての説明をしていただきました。商品を開発するうえで、ターゲット設定や商品デザイン、仲間づくりなどの準備が大切だと教わりました。また講義の後には、現在試作中のスイーツを試食していただき、多くのアドバイスを頂戴しました。今後の試作・開発に生かしていきたいです。

今年度3回目の課題研究(保育)のこども園実習を行いました。園児たちの笑顔に迎えられ、久しぶりの実習で緊張していた表情も柔らかくなりました。一緒に運動会の練習をしたクラスもあり、園児たちとの交流も活発になりました。次回は、10月17日から3回続けて、実習になります。子どもたちや先生方から、たくさんの事を学んでいきたいです。

久しぶりの実習で緊張しています 園児たちとペアになって練習しています

生活デザイン科1年生36名が「生活産業基礎」の授業でレクリエーション講習会を行いました。

講師には、鳥取県レクリエーション協会 副会長で福祉レク・ネットワーク鳥取 代表の玉木純一先生にお越しいただきました。

レクリエーションの基礎知識を学んでから、4つのチームに分かれて「ラダーゲッター」を体験しました。

続いて、クロスワードパズルや早口言葉、パズルに挑戦しました。

様々なレクリエーションを体験し、体、頭、口、手などを使って、自然と笑顔があふれる講習会となりました。

今回の講習をもとに、2年生・3年生での交流等に活かしていきたいと思います。