今日の出来事

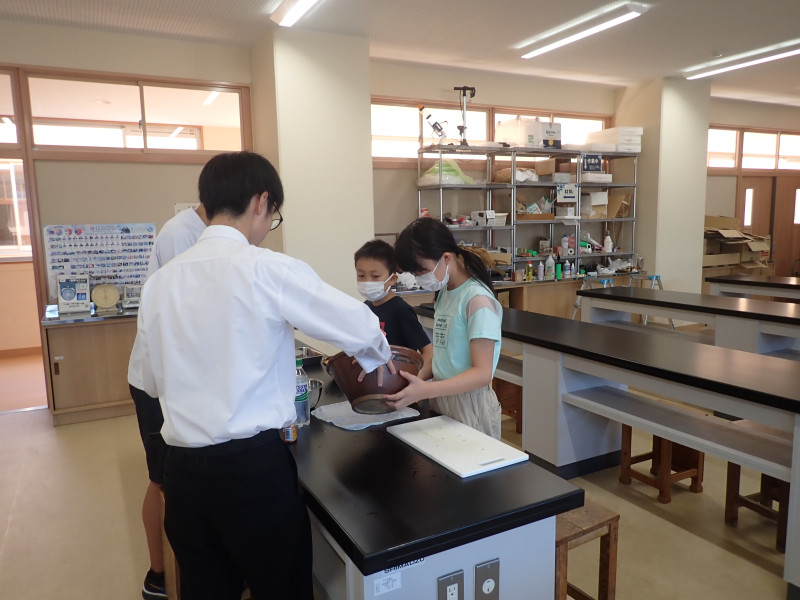

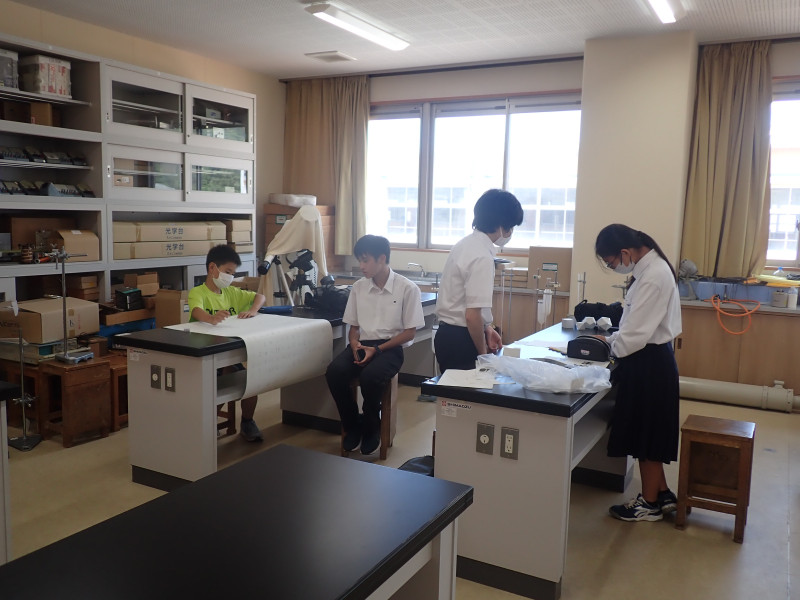

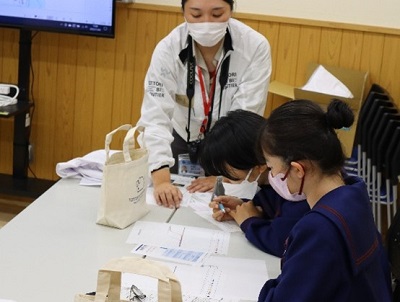

令和5年8月22日(火)に本校で標記の講座を開催しました。本講座は自然科学部員が企画を考え、運営・実施したもので米子市の小中学生10名が参加しました。

物理(コーラを作ろう!)、化学(ストームグラス・われないシャボン玉)、生物(色素の抽出)、数学(オイラーの多面体定理について)の4講座で、午前中に実験を行い、午後にその内容をまとめました。小中学生ともに実験を楽しんでいたようです。また、なれないまとめにも挑戦してくれました。

部員は、準備することや分かりやすく伝えることに苦労しつつも貴重な体験になったようです。

今日の出来事

夏季休業中を含め多くの生徒が各種発表会に参加し探究活動の発表を行いました。

いずれの発表会も全国各地の高校生との活発な交流があり、貴重かつ充実した発表体験となりました。4件以下に紹介します。

1.山陰探究サミット(出雲市)令和5年7月27日(木)

平田文化会館で出雲高校主催で開催されました。3年次生課題探究発展代表の水川さんがテーマ「世界に通用するお菓子パッケージ」で、濱田さん・森下さん・神﨑さん・平井さんの4人がテーマ「勉強効率の上がる音楽の特徴」で口頭発表に参加しました。2班ともに今まで取り組んだ研究をよくまとめ分かりやすい発表をしました。このような機会を作っていただいた関係者の方々に感謝いたします。

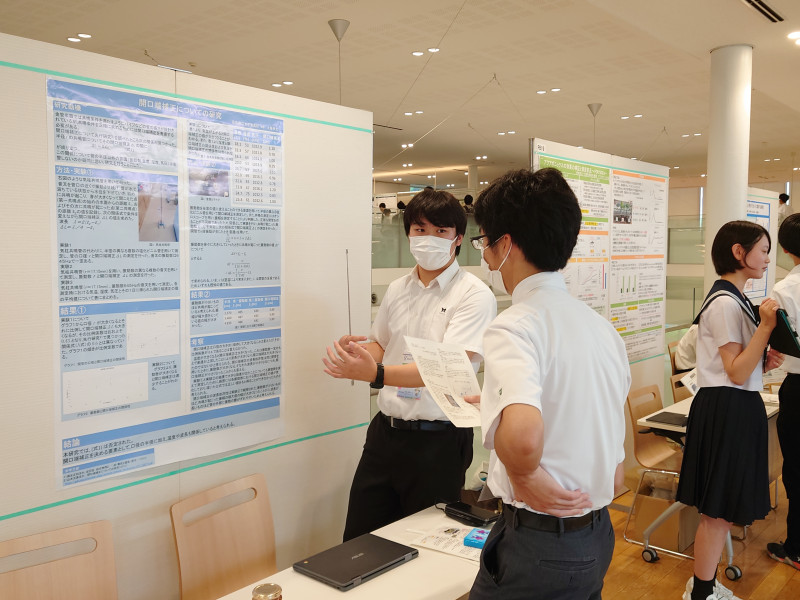

2.全国高等学校総合文化祭自然科学部門(鹿児島市)令和5年7月29日(土)~31日(月)

自然科学部3年次生の土海さんと足立さんの2人がテーマ「開口端補正についての研究」でポスターセッションに参加しました。昨年から取り組み、目に見えない気柱の共鳴現象を数々の工夫によって解明すべく試みた研究の総まとめとなりました。

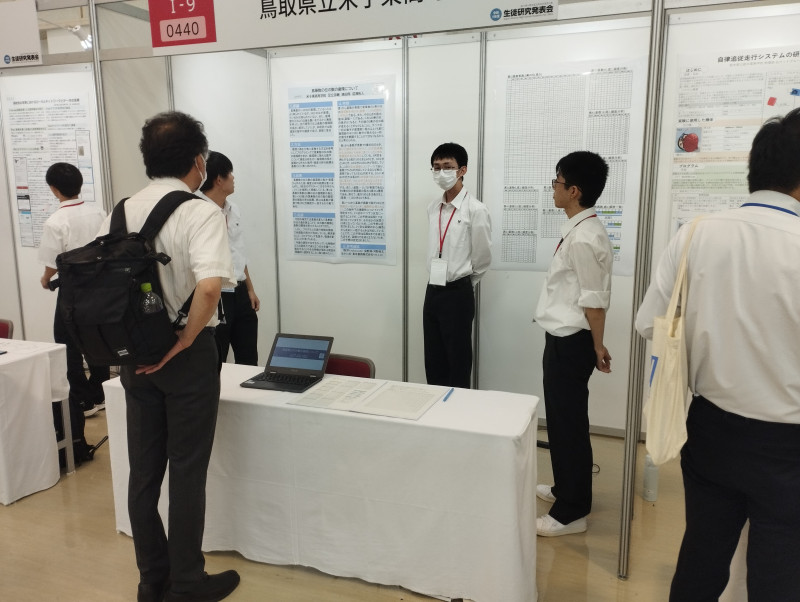

3.SSH生徒研究発表会(神戸市)令和5年8月8日(火)~10日(木)

3年次生課題探究発展代表の足立さん、前澤さん、濵田さんの3人が「累乗数の位の数の循環について(数学分野)」というテーマで参加しました。全国のSSH校から代表が集まる盛大な発表会で、数学の面白さを分かりやすく伝える工夫を数々重ねて発表しました。

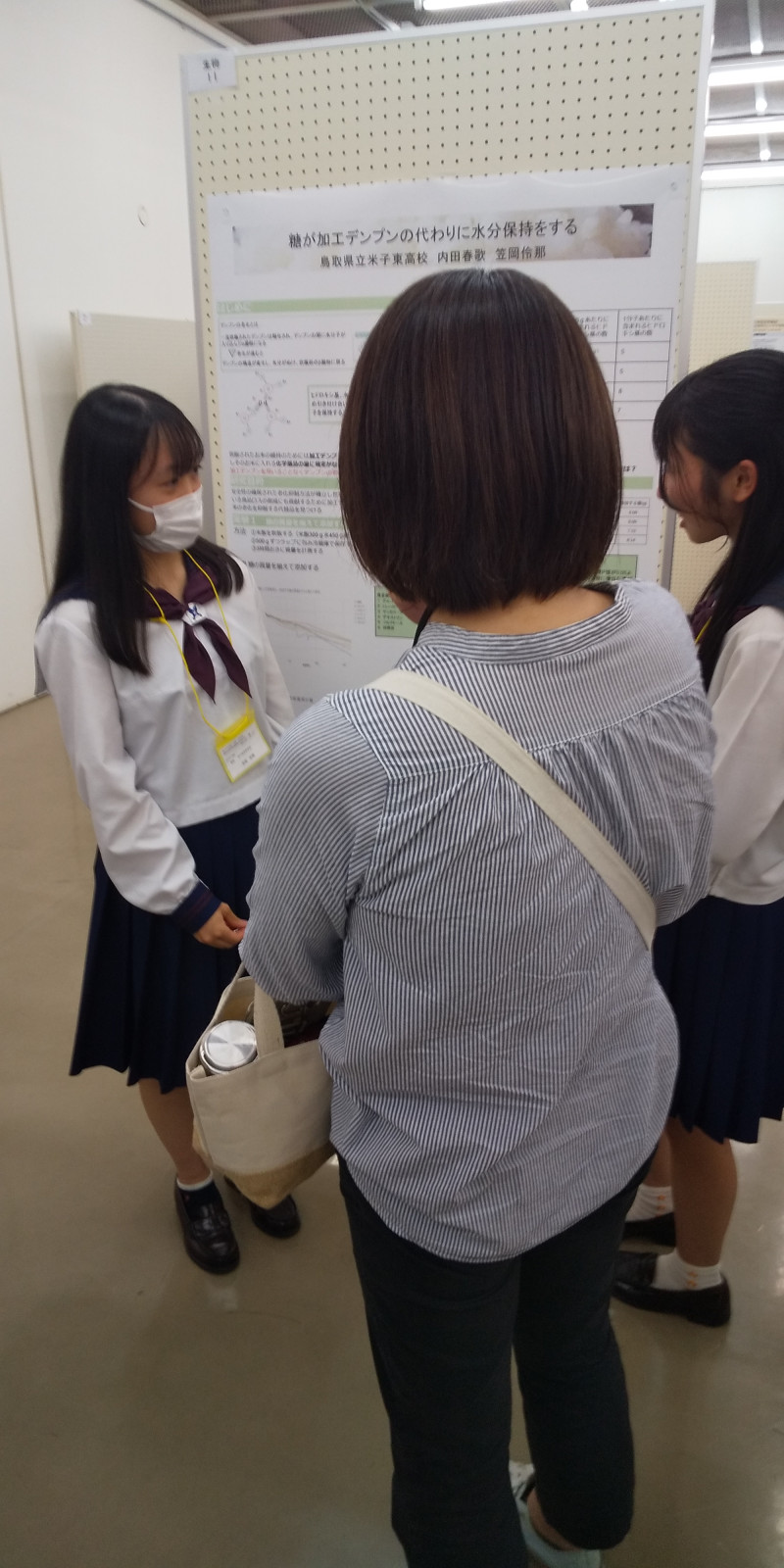

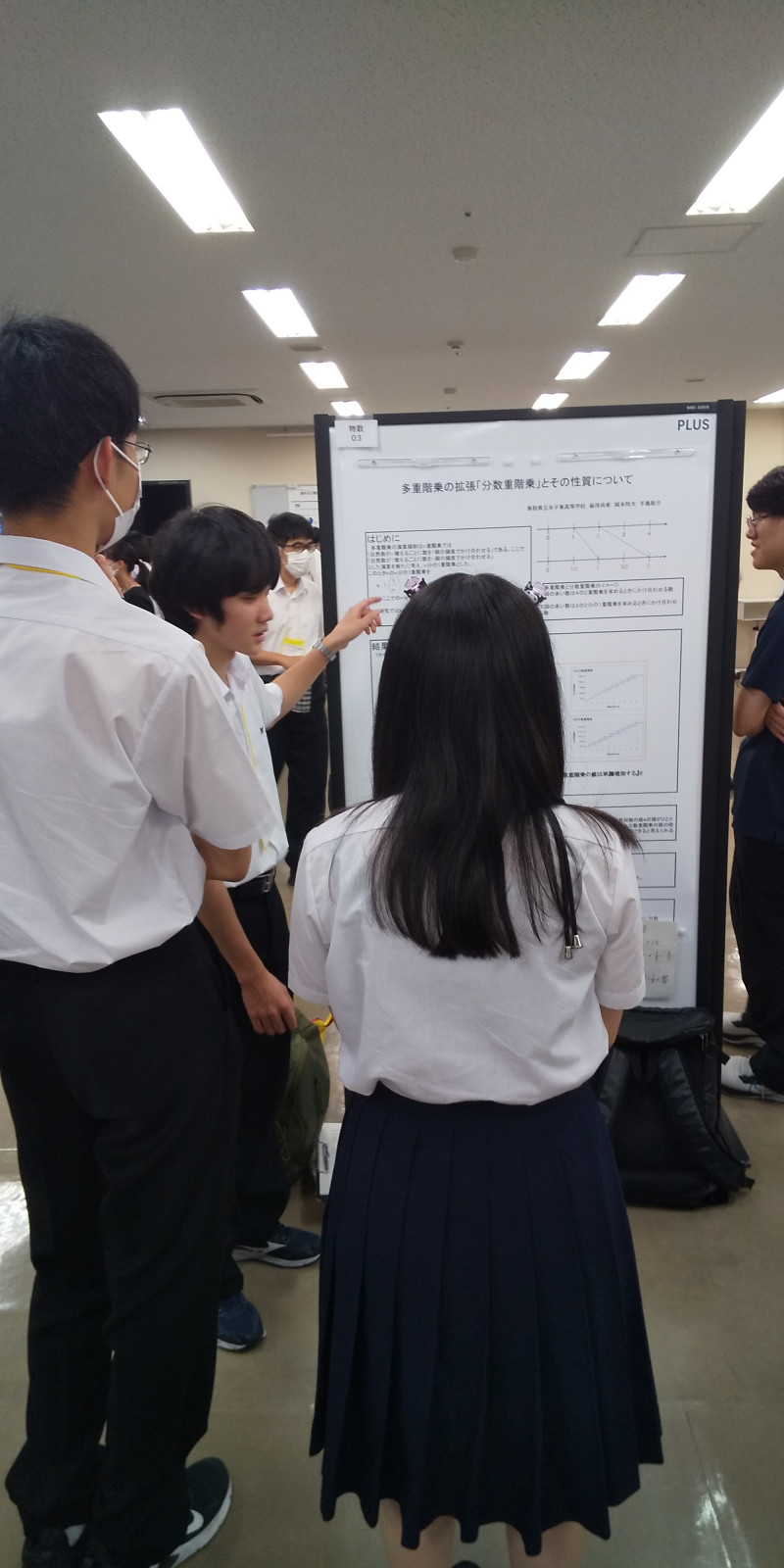

4.令和5年度中国四国九州地区理数科課題研究発表会(鳥取市)令和5年8月17日(木)、18日(金)

3年次生課題探究発展代表の笠岡さんと内田さんの2人がテーマ「糖が加工デンプンの代わりに水分保持をする」、自然科学部2年次生の板持さん、岡本さん、手島さんの3人がテーマ「多重階乗の類似概念『分数重階乗』とその性質について」でポスターセッションに参加しました。2班ともに今まで取り組んだ研究を工夫を凝らしたポスターに仕上げ、わかりやすい発表をしました。

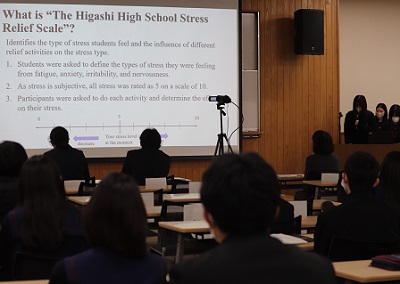

令和5年7月27日(木)本校で標記の発表会を開催しました。3年生の課題探究発展 継続課題探究選択者による36報の発表を10の分科会に分かれて行いました。

生徒は2年次2月の発表会の後、さらに実験や調査を積み重ねて探究を深めた成果を発表しました。

本校運営指導委員の方々をはじめ、鳥取県産業振興機構バイオフロンティア、鳥取県地域づくり推進部県民参画協働課、とっとり県民活動活性化センターなど多くの機関の先生方、県内他高校の先生方にご参加いただき、盛大に行うことができました。さらに、当日は高等学校体験入学ということで多くの中学生が見学に訪れており、発表を興味深く見てくれました。

発表・質疑応答ともに充実したものになり、進めてきた探究の成果を地域に発信するとともに、多くの方と意見交換をすることができ、3年間の総まとめにふさわしい発表会となりました。

今日の出来事

令和5年5月13日(土)にオンラインで開催された「生物系三学会(動物・植物・生態)中国四国地区合同発表会」にて、自然科学部3年生 大林 杏紅さん、村家 帆南さんが「サカマキガイの生存可能な溶存酸素量」というテーマで発表し、動物分野奨励賞を獲得しました。

5月18日(木)には自然科学部の部会で発表を披露し、受賞報告を行いました。他の部員にとっては、それぞれの研究に取り組むモチベーチョンになったと思います。

今回の受賞について、「発表時間内に短くまとめるのが難しかったが、明確な目標に向かって取り組み、やり遂げた達成感を感じている」と語ってくれました。

両名の努力に敬意を表するとともに今後のさらなる活躍を期待します。

今日の出来事

令和5年6月8日(木)、1年次生の「課題探究基礎」で、広島大学の西堀 正英先生に「探究活動を始める前に~探究活動を始める前にまず何をすべきか,実は探究する課題は身近に数多ある~」と題して講演をしていただきました。

西堀先生のお話や問いかけに、生徒は次第に進んで発言するようになり、熱い講演会になりました。

また、生徒はこの講演を題材に「再話」に挑戦し、講演の聞き方、表現方法について実践的演習を行いました。

今回の講演会をきっかけに探究活動が主体的で充実したものになることを期待します。

報告事項

令和5年2月16日(木)、スーパーサイエンスハイスクール(SSH)令和4年度研究成果発表会が開催されました。一昨年は大雪で短縮開催、昨年はコロナ禍で中止となりましたが、今年は3年ぶりに通常開催ができました。

各教室では、「課題探究」の授業で研究してきたテーマについて1年次生78グループがポスター発表、2年次生107グループが口頭発表を行い、生徒同士の質疑応答や教員による審査も行われました。

多目的ホールでは、2年生の代表8グループがコンテスト部門に参加したほか、3年次生による英語研究発表、鳥取西高等学校、岡山県立津山高等学校の皆さんによる研究発表、自然科学部のSSH沖縄研修報告も行われ、審査員であるSSH運営指導委員の先生方や聴衆生徒からの質疑に答える熱い会場となりました。この様子は希望された学校にもZoomで配信されました。

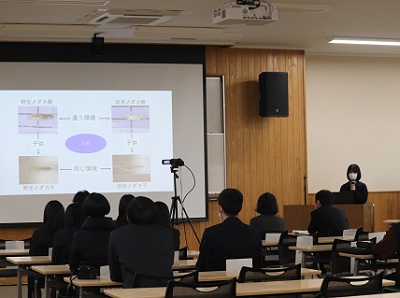

最後は代表生徒の口頭発表「野生メダカと改良メダカの群れ行動の比較」を多目的ホールより各教室にZoom配信し全生徒が視聴しました。

代表生徒である大林 杏紅さん(2年)は1年次から広島大学が主催する「GSC広島」に参加して研究を深め、本年度はオーストラリアの高校生との研究交流や、台湾現地での国際学会へも参加しました。発表・質疑応答ともに代表にふさわしい発表でした。

閉会式ではコンテスト部門の上位が発表され、古田 匠吾さん、足立 涼輔さん、濵田 翔さん、前澤 拓人さん(全員2年)による「累乗数の位の数の循環について」が1位を受賞しました。

全体講評では運営指導委員長の鳥取大学理事・副学長 田村 文男氏より講評と数量化やデータ化の重要性について御助言をいただきました。

今回の発表での御指導・御助言を今後の探究活動にいかしていきたいと思います。

報告事項

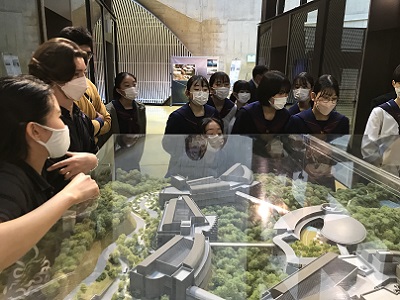

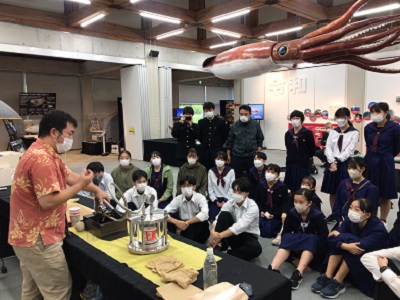

令和5年1月21日(土)、島根県立古代出雲歴史博物館において土曜活用事業・学校独自事業「人間と科学~科学技術の進歩が生活を変える~」を実施しました。石見銀山における銀の採掘を題材として、その歴史や技術の発展が人間生活にどのような影響を与えたのかということについて、学芸員の方に御講義いただきました。

また、当時の銀の加工について体験する体験学習を行いました。

参加した生徒からは「暗い洞窟の中で銀を掘って、それを現代の技術がない中で加工して、丁銀などをつくっていたことが興味深かった」といった感想がありました。

今回お世話になった島根県立古代出雲歴史博物館の職員の皆様、ありがとうございました。

報告事項

令和4年12月1日(木)~4日(日)、S S H 沖縄研修に1・2年次生の希望者25名が参加しました。

1日目は首里城を訪れ、歴史的建造物再建の現状を視察しました。

2日目は沖縄科学技術大学院大学(O I S T)で6グループが研究を英語でプレゼンテーションし、質疑応答に挑戦しました。多くの大学院生の研究者としての国際的なキャリアに触れると共に、充実した研究環境を目の当たりにする事で大きな刺激を得た時間となりました。

午後は大浦マングローブで汽水における生態系をフィールドワークで学び、国際海洋環境情報センター(GODAC)で深海研究について理解を深めました。

3日目の午前はやんばるの森でフィールドワークでした。雨でずぶ濡れになって野外観察を行い、自然を相手にする研究の難しさと面白さを実感しました。

午後には美ら海水族館で大水槽のバックヤード見学を行い、海の生物多様性について学びました。

充実した研修を終え、今後、参加生徒は沖縄での研修内容を校内に発表してくれる予定です。

報告事項

令和4年11月3日(木・祝)、とっとりバイオフロンティアにおいてSSH土曜活用事業「米川の生物を探る~環境DNA実習~」を実施し、生徒6名が参加しました。

これに先立って、8月に米川からの採水作業を行いました。

そして、11月3日の午前中にとっとりバイオフロンティアにおいて、環境DNA抽出実験を行うとともに、それをリアルタイムPCRにかける実験を行いました。

午後からはこうした実験から得られたデータを分析するとともに、ディスカッションを行いました。

参加した生徒からは「PCRの方法について理解し、問題解決の力が深まった」「他校とも協力しながら、もっと多くの地点で調査してみたい」「様々な実験器具にも触れることができ、とても良い経験になった」などの感想がありました。

環境DNAは将来的にも活用が期待される分野です。参加した生徒には、今回体験したことをもとに、進路選択や探究活動に活かしてほしいと思います。

今回、協力していただいたとっとりバイオフロンティア様には大変お世話になりました。ありがとうございました。