期日:平成31年2月8日(金)~10日(日) 2泊3日

参加生徒:自然科学部員 6名

場所:大山自然歴史館及び大山周辺

今年も自然科学部の生徒を対象に観察指導員さんのご指導のもと、冬の大山で2泊3日の合宿を行いました。冬の大山の雄大な自然の中、トレッキングや水質調査等を行いました。

この合宿を通して、生態調査の手法を学び、今後の調査計画の立案に役立てます。

トレッキング中に発見した貂の足跡を観察しています。雪の上にわずかに残った足跡でもじっくり観察すると、どの方向に移動したかがわかります。

実際に動物に出会うことは稀ですが、残った痕跡からどのような生態なのかを探ることができます。

大山自然歴史館で講義を聞きました。地質学の観点から大山の成り立ちについて学びました。

木谷渓谷では水質調査を行いました。水質の素晴らしさもさることながら、その自然の美しさは全国的にも有名です。

その後、上流にあがり、標高800m地点でブナの原生林の探索を行いました。改めて、地元の恵まれた自然を実感しました。

雪を掘り返し、その下の土の状態を調べました。雪上を歩いているときはわからなかったのですが、腰よりも高く雪が積もっていたことに驚きました。

生徒の感想

・実際に外に出ることで、普段できない体験をすることができた。「なぜ冬のうちから木はつぼみをつけるのか」などを考えることはすごく楽しかった。当たり前のことかもしれないけれど、その理由を考えて様々なものを見て回ることは良い体験になったと思う。それにより、もっと生物を勉強してみたいと思えた。つぼみと芽の話の時に宮本先生が全員の意見を尊重して、解説して下さったのがすごくうれしかった。また、他の人の話を聞くことで違う視点からの見方も知ることができた。また鳥を見るのも楽しかった。また来年も参加したい。

・普段はできないような冬の大山に行って、平地にないような植物や鳥を見れてどのような植物や鳥がいるのか学びました。スノーシューを使ったことがなかったので、使い方をしれたし、雪山を歩くことができて気候が違うことが分かりました。来年もいろいろな説明を聞きながら歩きたいです。

このように、普段はできない経験を通して、生物や自然により強い興味関心をもち、今後の研究に繋がっていくよい機会となりました。

生命科学コース2年生は11月17日(金)に「ゲノム編集に関するワールドカフェ方式による討議」と題して、鳥取大学生命機能研究支援センター難波栄二教授による出前授業が行われました。

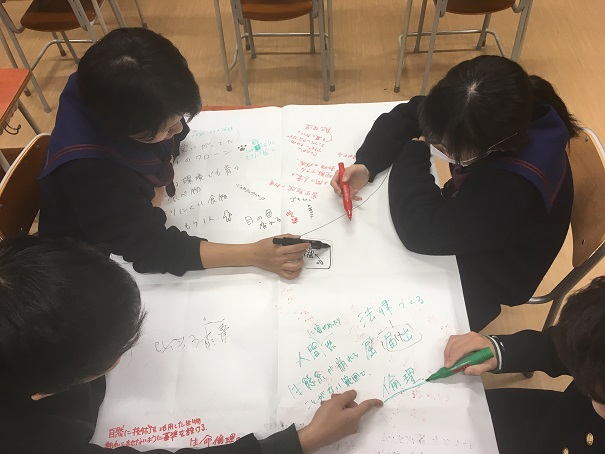

生徒は事前に難波教授よりゲノム編集についての資料を提示され、それを元にまるでカフェで話しているように互いに対等な立場で対話をしながら学ぶというワールドカフェ形式という新しい授業形式での学習を行いました。

会話の中で出てくる言葉や情報から、どんな考え方をもっているか、どういう感情があるかなど、言葉の意味や価値観を伝え合い、交換し合いながら学びを深めていきました。

グループで模造紙に記入していきます。模造紙を綺麗にまとめることに焦点をおかず、思いついたことを自由に記入し、そこに書かれた言葉をさらに深めて行ったり、そこから新たな発想を得ることを目的にします。このグループではゲノム編集が普及することによる、傷みにくい食物の開発と食糧不足の解消の可能性。対して人間の利益を追及するために生態系の破壊が行われる可能性。この二つをどう解消させていくががテーマとなっていました。法律で規制するだけでなく新たな倫理観が人間には必要になっていくのではとの考えを導き出していました。

参加した生徒からは、「ワールドカフェ方式はとても良かったと思う。何を言ってもOKだから普段自分の意見を言いづらい人にとってはとても言いやすく、たくさんアイデアが出せたと思った。また、ゲノム編集について身近なこととして感じることができ、もっといろいろと調べたり、考えたりしたいと思った。」

と積極的に学びを深めていく姿を見ることができました。

平成30年11月13日(火)

米子東高等学校物理地学教室

参加生徒希望者20名

岡山大学環境理工学部より氏原岳人先生をお招きし、「人口減少下の都市計画」をテーマに講義をしていただきました。

岡山県内での空き屋のもたらす問題点や、富山県富山市のコンパクトシティ計画の取り組みを実例に、放置空き家の老朽化や放火による火災といいた地域にもたらしている問題の深刻さと空き家の持ち主の問題意識との意識の差がどこから生じ、どのように解決していかなければならないか。公共交通機関の採算性よりも利便性を重視したことで、市街地と居住地の行き来をしやすくなり市街地の経済活性化と医療費の減少に繋がっていった例などについてお話をしていただきました。生徒からも、米子市の活性化における商店街のあり方はどうあるべきかなど、積極的な質問が飛び交い有意義な学びの場となりました。

参加した生徒は「課題探究の授業で取り組んでいる内容に結びついていて大変参考になった。取り組みへのアドバイスをいただき今後へつながる講義になった。」と、学びへの意欲が高まるよい機会になったようです。