課題探究基礎「国内研修」(鳥取大学)

期日:9月13日

参加生徒数:…110名

普通コースの1年生を対象に、鳥取大学にて国内研修を実施しました。

米子キャンパスでは

医学部にて最先端研究と医療についての講義、実験・実習を体験させていただきました。

医学部医学科:ロボットを使っての実習

生徒の感想

「鳥取大学医学部のシミュレーションセンター、さらに内視鏡など普段では絶対に体験できないものや、見ることのできないものに触れる良い機会でした。本物の人のように痛みを感じるロボットがありすごいと感じた、これからも国内、国外の研修にどんどん参加していきたい。」

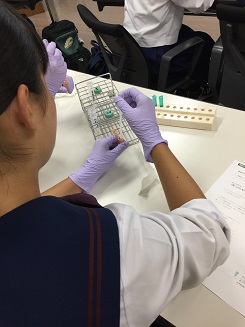

医学部生命学科:口腔上皮細胞からDNAを抽出し、ペンダントを作成

生徒の感想

「普段は聞かせてもらえないような人間の免疫や遺伝子の話を聞くことができて嬉しかったです。自分たちが学校で習っていた1つ1つの身体の動きに意味があることがわかったり、大学での研究がこれからの未来に役立つとてもすばらしい研究であることがわかりました。自分の夢である医療系の仕事に就くということもあきらめずに努力していきたいと思います。」

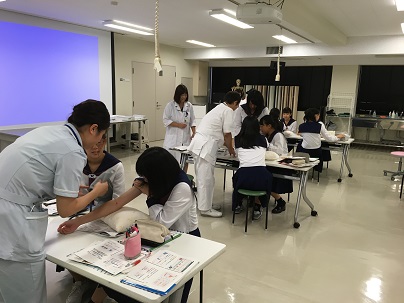

医学部保健看護科:血圧の観察と血圧の変動要因の実験・考察

生徒の感想

「今回の国内研修で看護の道に進む気持ちがさらに強くなった。血圧の観察、変動要因を実験・考察することから、学術的な面を多く含めて物事を考えることができるようになった。

また、フィリピンの病院での研究に関する講義を受けたことで、外国の医療の現状や健康に対する意識がどう違うのかということにも興味をもつ良いきっかけになった。」

医学部保健検査科:DNA型鑑定による個別識別

生徒の感想

「講義を受ける中で、知らない単語もたくさんあったが図を用いた説明でしっかりと理解できた。ただ実験をするだけでなく、やったことが実際にはどのように使われているのかを教わり、理解が深まったと思う。赤血球やDNAのことをもっと知りたいと思ったので自分で調べ知識を広げていこうと思う。」

鳥取キャンパスでは工学部、農学部に分かれて各学科・コースでの模擬講義・体験実習・実験・見学等を体験させていただきました。

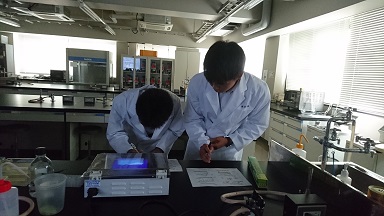

工学部化学バイオ科:酵素化学の実験と発光のしくみについて

生徒の感想

「八木先生のお話から、自分ができなくてあきらめるのではなく、できないことをバネに努力し成功させていくことを学んだ。好きなことをずっとやり続けることで得意になるように、勉強や研究にも興味を持ち、好きになりずっとやり続けれるようにしたい。最初がそこまで興味のない分野だったが、今回講義や実験を通してとても面白く、もっと実験をしたいと思った。」

工学部機械物理学科 ロボットプログラミング実習・音波の計測と分析

生徒の感想

「今回の研修で、さらに工学部への興味をもつことができた。実験がうまくいかなくても、その解決方法を考えていくことで学びがあり、研究室の雰囲気もとても楽しそうでいい時間を過ごせた。実際の研究と触れることでもっと勉強を頑張り工学部に行こうと改めておもうことができた。」

工学部社会システム土木系学科 コンクリート構造物の検査に関する体験実習

生徒の感想

「午前中の講義で、今、立て直しや修理する建物が増えてくる時期と聞き、どうやって建物の寿命やコンクリート内の状態を把握することができるのか想像もつかなかったが、体験実習により電磁波や小型の車のような実験器具を用いて調べることができるということを知った。大学でどのような研究をしているのかを知るとても良い機会となった。」

工学部電気情報学科 半導体デバイスについての体験講義・スマートフォン用アプリの作成体験

生徒の感想

「今まで知らなかったことや、見たことがなかったものに触れることができてとても有意義な時間を過ごすことができた。研修の中で技術はかなり進歩したが、太陽電池の発電コストをほかの発電方法より安くする方法がまだ見つかってないので、研究してみたいと思った。」

農学部 光質と植物についての模擬講義、きのこセンター・フィールドサイエンスセンター視察

生徒の感想

「実際の大学での模擬講義や研究室の見学で、これからの「様々な学習に興味を持つことができたので参加して本当によかった。最後に教授の言っておられた『鳥取県の農家さんは、こつこつと真面目に努力を続けられる人々』という言葉が印象に残った。今までは、植物の科学にはあまり関心を持っていなかったけれど、この研修で今の常識を追求し続けて解明していくのが面白いという新しい観点をもらって興味が湧いてきた。

2018年6月16日(土)に米子東高等学校土曜活用事業・ふるさと鳥取学講座「デジタルファブリケーションの世界へ飛び込もう!」を行いました。慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス環境情報学部非常勤講師の渡辺ゆうか先生、米子市商工課職員 FabLabとっとりWest常駐スタッフの米田章先生をお招きし、ものづくりの未来の可能性や、3Dプリンターを実際に使用して作られた実践例などについての講演と、実際に3Dプリンターと簡易プログラミングツールを組み合わせた制作を行いました。

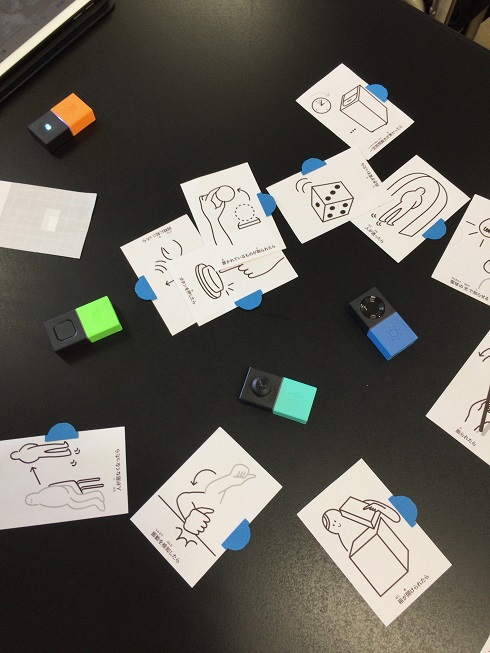

まずはアイディアを出す練習。ブレストカードという絵柄の描かれたカードからアイディアを出していくゲームです。

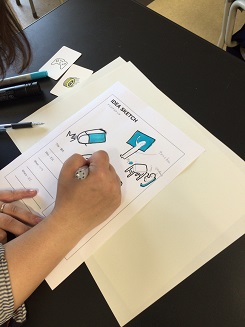

アイディアをスケッチして形にすることでグループで共有を図ります。

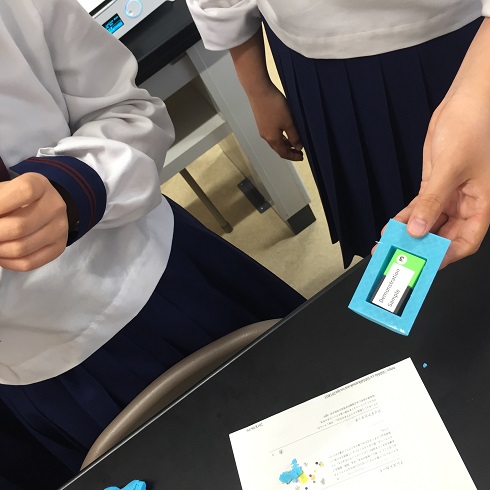

MESHという簡易プログラミングツールです。光センサー、人感センサー、音が鳴る、光るなど1つ1つが独立した機能を持っており、それらを組み合わせて「箱を開けると2秒後に明かりがともり、音楽が鳴る」といったプログラムを組むことができます。

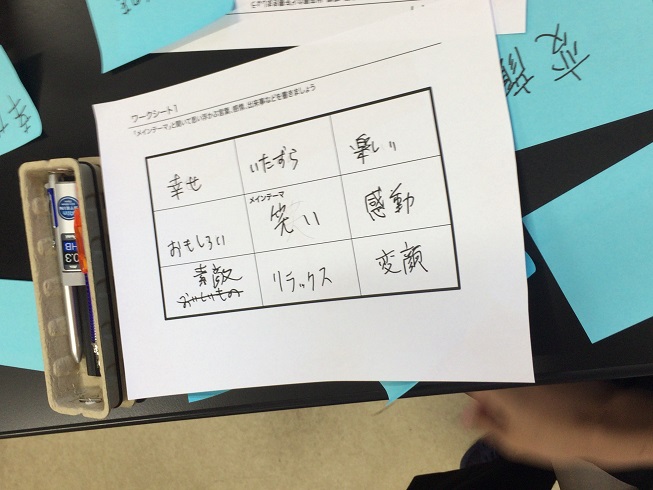

テーマは「笑い」思わず周りの人が楽しくて笑ってしまうようなアイディアをMESHと3Dプリンターを使い、形にしていきます。

スイッチを押すと楽しい音楽が流れてくる道具です。

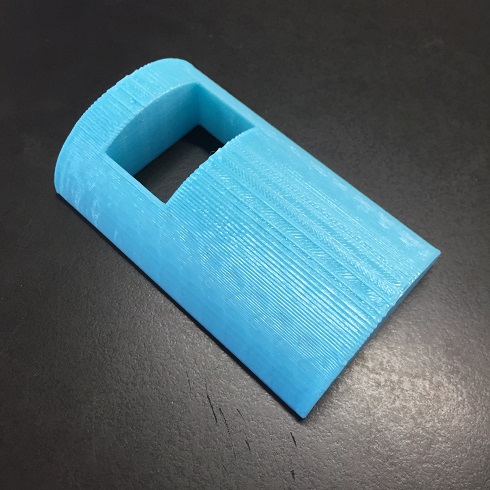

3DCADソフトをつかいMESHの機械を組み込めるケースを生徒がデザインしました。

このように思ったことを簡単に形にできるのも3Dプリンターの魅力です。

参加した生徒からは

「自分でいろいろなことを考えて、グループで共有しながら学ぶことができた。とてもよ経験でした。」

「難しいと思っていたプログラミングや3Dモデリングを実体験通じてとても身近に感じることができた。学んだことを課題探求の授業で活かしてよりよい研究ができたらいいと思います。」

「自分の価値観が広がった。世界中の人たちと発想を共有し、発展させる力はこれから必要になっていくと思う。」

といった感想がありました。

知的好奇心と探求心を刺激する良い機会となりました。

2018年5月8日(火)に、アメリカブラウン大学惑星地質学科上級研究者の廣井孝弘先生をお招きし、SSH(スーパーサイエンスハイスクール)事業の一環として「はやぶさ・はやぶさ2と宇宙創成の神秘」をテーマに講演会を行いました。生徒・保護者の方合わせて20名の参加がありました。廣井先生が、鉱物分光学研究に進まれるようになったきっかけや、はやぶさ計画の中でどのように計画に参加されたかなどの講演をいただきました。参加した生徒は「スケールの大きな世界だからこそ、面白みがあるのが宇宙だと改めて感じました。」と語っていました。この講演会をとおして、宇宙科学への知識と関心を深めることができました。

期日:平成30年3月14日(水)

参加生徒:生命科学コース 2年生41名、1年生40名

今年度も1・2年生命科学コースの生徒を対象に生命科学コースの卒業生から大学受験へ向けての体験談を聞く合同LHRが行われました。

卒業生から受験方法や合格までの道程、面接対策、部活動との両立、将来の夢、海外留学での学びなどの話がありました。参加生徒は受験を経験した先輩の生の声を真剣に聞き、その後の質問の時間ではたくさんの質問をするなど先輩の応答も興味深く聞いていました。

先輩の言葉で印象に残ったのは…

◆勉強はできないとあきらめず、気付いた時からやりはじめても大丈夫

◆勉強時間は、3時間スマホを気にしながらするより、2時間集中して

◆数英国はすぐにのびない。公式・英単語は1・2年でしっかり覚えておくと3年になった時にのびる

◆得意科目をつくる!(得意科目があると不得意な科目に時間をかけることができる)

◆基礎体力をつけておく。受験は日中なので学校に来て活動する

◆日々コツコツ!!苦手から逃げない!!その日のうちにやる!!

など心に響く言葉をたくさん頂きました。

卒業生8名の皆さん、後輩のためにお話をいただきありがとうございました。

期日:平成30年3月9日(金)

2月8日に開催されたSSH研究成果発表会で、ポスター発表・生徒投票賞の各部門において優秀だったグループに表彰状が手渡されました。表彰グループについてはこちらをクリックして『SSH研究成果発表会~表彰式~』をご覧下さい。

今年度の課題探究基礎の活動は、各界の第一人者による講演拝聴及び科学実験・数学コンテストなどにより高度な知的刺激を通してより高い科学的探究心(関心・意欲)を磨く能動的な学習に力を注いできました。また、フィールドワークや他校生徒との交流を通じ意欲を高め視野を広げ、コミュニケーション能力・表現力・発信力の育成もしてきたところです。

来年度は、課題探究基礎からステップアップした課題探究応用として更に言語技術教育(言語スキルの再構築)・海外研修事業(国際的発進力の育成)といった能力の向上を目指す。