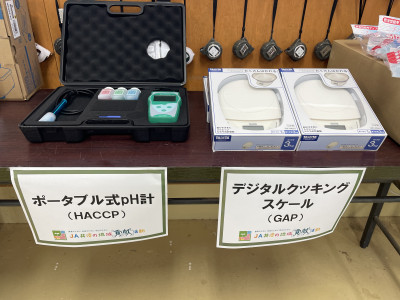

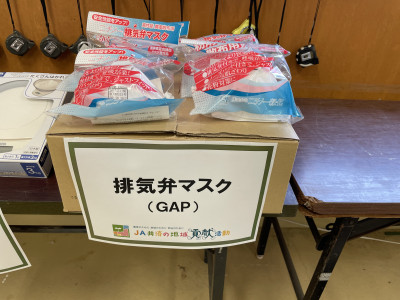

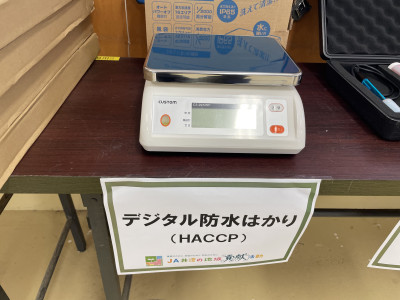

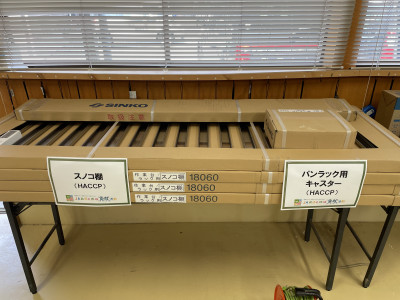

5月20日(火) 「地域活性化・農業生産者の育成に貢献する取り組み」の一環で、鳥取県JAグループを代表して、清水様より「GAPおよびHACCPの教育実習環境等の充実に向けた機材・備品(ポータブル式pH計、デジタルクッキングスケール、排気弁マスク、デジタル防水はかり、スノコ棚、パンラック用キャスター、アルミコンテナカー)」を寄贈していただきました。

生徒も大変喜んでおり、さらに学びが深まることと思います。

寄贈していただいた機材・備品は、実習において早速活用させていただきます。

本当にありがとうござました。

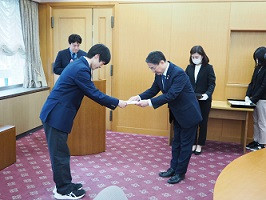

目録を頂戴しました 湖陵高校より感謝状を贈呈させていただきました

3ショット 生徒がインタビューを受けました

ポータブル式pH計とデジタルクッキングスケール 排気弁マスク

デジタル防水はかり スコノ棚とパンラック用キャスター

アルミコンテナカー

鳥取県が独自に未来の農林水産業者を育てる制度として始まっている

スーパー農林水産業士の制度も8年目となり、

今年度も認定証の授与式が執り行われました。

本校からは食品システム科3年 田中 宇宙君が出席しました。

授与式の後の抱負を語る部分でもしっかりと自分の意見を知事に伝えていました。

暑い中の農業インターンシップなどの研修を乗り越えた成果です。

おめでとうございました。今後の活躍を期待します。

授与式の様子は2月26,27日のぴょんぴょんネットで配信予定です。

令和6年12月9日に食のみやこプラザわったいなの「とりっこ広場」で

第29回農業高校料理コンクール

が開催されました。

今回のテーマは「県産牛肉とブロッコリーを使用した星空舞のおにぎりランチ」です。

高校生ならではの創造力を生かして、各校が考え練習してきたメニューが並びました。

調理は盛り付けや片付けも含めて90分以内に終わらせる必要があり、時間との闘いでした。

何度も練習してきたことを思い出し、なんとか時間内に調理を終えることができました。

そして、結果発表!!!

本校が4年ぶりにグランプリを獲得しました!!

名前を呼ばれた瞬間、驚きと嬉しさでみんな舞い上がっていました。

よく頑張りました!

下記の写真は本校を含めたコンクール作品です。

※左から鳥取湖陵、日野、智頭農林、倉吉農業となります。

10月19日(土)~21日(月)まで鳥取市布勢運動公園でねんりんピックが開催され、本校食品システム科では19日(土)のみ加工製品と生産物を販売しました。

朝から雨が強く降り、搬入搬出が大変でしたが、生徒達は元気よく各県の選手団へ声かけを行いながら販売を行いました。

加工品はみそ、福神漬け、ナシジャム、イチゴジャム、トマトソース、清涼飲料水オアシスを出品しました。生産物は、なす、キュウリ、甘長とうがらし、ハラペーニョ、ピーマンを出品しました。製品は、ナシジャム、イチゴジャム、福神漬けから売れていき、生産物ではキュウリが人気でした。

販売前の集合写真

北海道チームと交流中

茨城県チームと記念撮影

福井県チームとは「ご近所ですね」といいながら購入していただきました。

仙台市チームからは「販売がんばってくださいね」と励まされました。寒い中でしたが、「オアシス」を購入していただきました。

緑のポロシャツを支給されたボランティア参加の生徒も多数おり、販売のお手伝いをしてくれました。

今年で6年目を迎える本校温室トマトの

JGAP認証維持審査が6月13日に行われました。

普段の実習で行っていることをいかに理解して、

安心・安全な農業を行っているかを食品システム科生産流通コースの

対策メンバーが審査に挑みました。

準備もしっかりできていたからか、

午前中からスムーズに審査は進んでいき、

午後の現地審査も含めて一日頑張ることができました。

数点の是正項目を挙げられて審査も終了しました。

審査員の受け答えをしっかりと出来ており、生徒の頼もしさを感じました。

鳥取大学、横浜植木種苗会社、鳥取市のケーキ屋さん(ジニア)、

鳥大生協、そして本校で香りメロンを使用した

6次産業化プロジェクトのスタートミーティングが

鳥取大学で開かれました。

昨年から始まったこのプロジェクト。

今年度の取り組み計画などを話し合いました。

その中で、香りメロンの香り当てや、商品開発(シュークリーム)の

試食などもあり、本校が役割を担う、メロンの栽培や

メロンを使ったパン作りも本格的に始まることになります。

課題研究の一環として今年度も頑張っていきます。

鳥取県の専門的な人材育成プログラムであるスーパー農林水産業士の認定授与式が

2月15日に県庁の特別会議室で行われました。

2年生と3年生の時に

食の6次産業化プロデューサー育成講座と長期インターンシップ(農業)を行い,

その活動が認められて認証をいただけることになりました。

高校を卒業後は、上級学校へ進学し、将来就農を目指したいと言っており、

今後の活躍を期待したい人材になったと思います。

おめでとうございます!

1月23日に鳥取大学と今年度から進めている

「香りメロンによる6次産業化プロジェクト」

の進捗度合いをはかるプロジェクト発表会を本校で開催しました。

本校からは発表者として3年食品システム科8名が、

聴衆として2年食品システム科が参加しました。

鳥取大学生の研究チームと本校の研究チームで計6本の発表を

行いました。試食などがあるチームもあり、

積極的な意見交換が行えました。

来年度も継続して合同研究を続けていく方針で、

今後の計画や予定についても確認しあいました。

2年生にとっては、大学生の発表を聞くことで

大いに刺激を受けていたようで、

これから自分たちが主体的になって進める課題研究のテーマを

決める参考にもなったようです。

高大連携事業として、もっとプロジェクトが深まり、

より良い活動となるよう科職員とともに頑張ります。

○日時 令和6年1月23日(火) 2・3限目

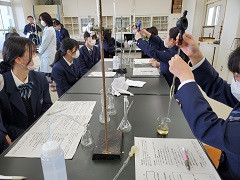

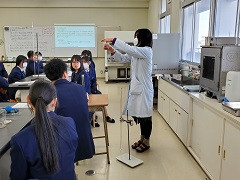

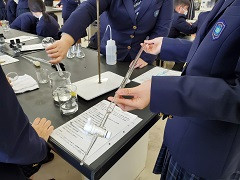

○学級 1年食品システム科

○テーマ 中和滴定

○本時の目標

・ビュレットを使用した滴定操作ができ、溶液調整の際ガラス器具を適切に選び使用できるようになる。

・食酢の酸度を算出し、身近な食品である食酢の酸度を特定できる。

・器具の洗浄、片付けを協力して最後まで丁寧に行える。

○授業の構成

①今日の目標とミッションの確認

②酸・塩基・中和反応の復習

③正確に測定するためには何が必要か確認

④道具の準備と確認

⑤班ごとに10倍希釈食酢溶液を調整する

⑥器具の洗い方と片付け方法、ビュレットの構造、使い方と注意点について簡単に復習

⑦中和滴定実験の説明をする

⑧中和滴定実験を行う

⑨片付け

⑩酢酸の計算方法の説明

⑪スプレッドシートで各班の実験結果の共有

⑫今日の振り返り

今回は中和滴定の最終回ということで、穀物酢の酸度測定に挑戦しました。生徒たちは班員と協力しながら意欲的に取り組んでいました。溶液や器具等の扱いも回数を重ね、より精度が増しているように見えました。最後の片付けまで班員で協力することができ、充実した授業となりました。