令和元年12月12日(木)、明治大学高大連携教科研修プログラム エキスパート教員招聘事業として、5名の先生に公開授業を実施していただきました。県外から招聘した高い指導力を有するエキスパート教員による公開授業を実施し、実践展開される授業や合評会を通して県内外の教員の教科指導力向上を図り、併せて、生徒の学習意欲や知的好奇心の喚起を図ることを目的とし、生徒・教員ともに刺激になる授業となりました。

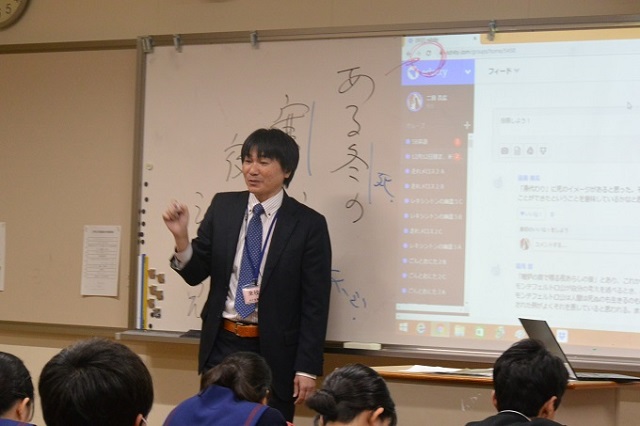

国語では、奈良女子大学附属中等教育学校 二田 貴広先生に「見える世界を広げ伝え合う~知識理解から伝え合う力と創造的に考える力の向上へとつなげる学びのデザイン~」を単元に授業していただきました。生徒たちから「様々なことに疑問を持ち、挑戦する姿勢が大切だと思った。」「話し合う時間があることで、自分の意見や感じたことを深めていくことができた。」「普段は見ない視点から物事を考え、クラス全員で共有することが新鮮で楽しかった。」等の声があがりました。

数学では、桐朋中学・高等学校 荒井 嘉夫先生に「数学の贈り物―数学的頭脳の作り方―」をテーマに授業していただきました。生徒たちから「自分の知っている数学の授業とは違って面白かった。」「日常生活の中に数学が溢れていることに驚いた。」「数学がより身近なものに感じ、勉強をしていくモチベーションにつながった。」等の声があがりました。

地歴(日本史)では、親和中学校・親和女子高等学校 勝山 元照先生に「中世の天皇を考える」をテーマに授業をしていただきました。生徒たちから「資料から読み取り、考えることの難しさを感じた。」「ディスカッションの大切さを実感できた。」「天皇について深く考えるきっかけになってよかった。」等の声があがりました。

理科(化学)では、前お茶の水女子大学附属高等学校 石井 朋子先生に「器具を用いて、太陽光を観察し、光の性質を調べる」、「水溶液を通して太陽光を観察する」の2つを柱に授業をしていただきました。生徒たちから「普段見ている色が、どのようにして私たちが見る色になっているのか分かり、奥深い世界だと感じた。」「物理や生物といった明確に分けられて学習していることが、多方面から見るときちんと関わり合っていることに気づけた。」「視野を広げ、多方面から考えられるように、今後の学習につなげていきたい。」等の声があがりました。

英語では、神戸女学院中等部・高等部 寺口 浩先生に「ディスカッション」をメインに授業をしていただきました。生徒たちから「普段行わないような授業形式だったので、いい経験になった。」「自分の考えを相手に伝えることの難しさを改めて実感した。」「相手が言っていることを理解するのに苦労した。」等の声があがりました。

授業後に、明治大学より大学や進路についての説明会が行われました。希望者が参加し、進路選択の幅を広げていました。

令和元年12月9日(月)から13日(金)に、大学生活についてイメージしてもらうため、高大連携をとっている明治大学の学部紹介等のポスターを図書室前に展示しました。生徒たちに将来を考えてもらういい機会となりました。

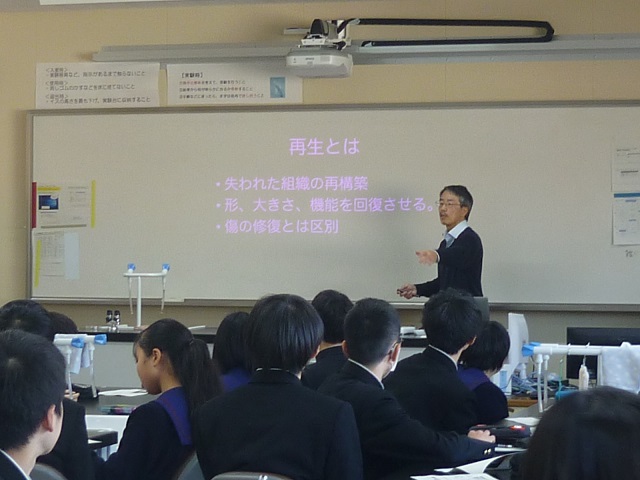

令和元年12月10日(火)、鳥取大学出前授業として生命科学コース1年次生に、鳥取大学医学部生命科学科 竹内 隆教授に「生き物の形造りの不思議と再生医療」の演題でご講演いただきました。最初の「再生とはなんだろう?」という問いかけを筆頭に、生徒たちが積極的に話し合う機会が多く、再生医療について考えるきっかけとなりました。また、様々な組織の再生を可能とする「イモリ」の特徴を押さえ、それを再生医療に生かすことができれば、さらに医学が進歩することもお話しいただきました。講演後には、有志により、大学3年生が実際に行っている実験を企画実施していただき,生徒たちの知的好奇心を喚起する経験となりました。生徒たちから「講義の内容の再生医療が実現すれば、究極の再生医療になると思った。」「講義、実験ともに興味を惹かれ、面白かった。」「自ら考えて問題を見つける力がとても大切だと思った。」「大きな視野を持ちたい。」等の声があがりました。医療について考えるきっかけとなり、今後の生活にも生かしてほしいと思います。

令和元年11月18日(月)に、鳥取大学出前授業として生命科学コース2年次生を対象に、鳥取大学医学部附属病院 遺伝子診療科 難波 栄二教授にご講演「ゲノム医療とそれを支える技術について」をいただきました。最初に、ご自身の経験を基に医者という職業についてのお話をいただき、生徒たちの将来を考えるきっかけになりました。そこから、ゲノム医療について、「ゲノムとは」「ゲノム医療について」「ゲノム医療を支える技術」「遺伝カウンセリングと遺伝子診療科」という4つの柱でお話いただきました。生徒たちからは、「ゲノム医療のもつ新たな可能性にとても興味を惹かれました。」「ゲノム医療に関しての研究進度に驚いた。」「将来やりたいことが、少しずつ明確になってきた。」等の、将来についての期待を膨らませるような声があがりました。今後も、将来のビジョンをもって勉学に励んでいくことを期待します。

令和元年11月16日(土)に米子市の鳥取県立武道館で、小学生向け実験教室「米子こどもの科学教室2019」が実施されました。本校からは、準備も含め19人の生徒が補助員および実験講師として参加しました。

各ブースでの様子を紹介します。

・「自然を観察しよう」

鳥取県立博物館の清末先生を講師に、武道館周辺の自然観察会を行いました。本校の1年次生も補助員として参加しました。参加者に応じて内容を変え、落ち葉を探して色の変化をみたり、自然の中に顔を探したり、冬ごもりの虫を題材に生物多様性を学んだり、専門家ならではの多様な内容の観察会でした。

・「プランクトンを操ろう」

本校の自然科学部1年次生が実験講師としてブースを設けました。アルテミア(ブラインシュリンプ)を材料に、光走性を利用してプランクトンを操り、迷路をとかせる実験です。ジーッと集中して実験し続ける子どもたちが印象的でした。

・「ゾウリムシを見よう」

本校の自然科学部1年次生がブースを設けました。ミドリムシ、ゾウリムシの顕微鏡観察で、どちらも有名な微生物であるが実物を見たことはない人が多く、全員が顕微鏡を覗いていかれました。

・「錯視を体験しよう」

本校の自然科学部1年次生がブースを設けました。紙細工で錯視の体験ができるブースで、子どもたちは不思議そうに作った作品を眺めていました。生徒たちは、錯視の原理の説明が大変だったと言っていました。

・「いろのかがく」

本校教員の宮本先生が設けたブースで、1年次生が補助員として参加しました。光の三原色で遊びました。いろいろな色の影ができたり、赤色で書いた字が見えなくなったりと、子どもたちの興味に惹かれた姿が印象的でした。子どもたちの「なぜ?」という問いかけに対して、こちらも原理の説明が難しかったと、生徒たちから声があがりました。

・「宇宙線を目で見てみよう」

本校教員の谷本先生が設けたブースで、2年次生が補助員として参加しました。目に見えない放射線を霧箱や測定器で観測する実験をしました。子どもたちは楽しそうに実験の様子を眺めていました。

・「ふちんしであそぼう」

本校の自然科学部2年次生がブースを設けました。浮沈子を作成し、浮いたり沈んだりする様子を見てもらいました。子どもたちは動きを見て楽しんでおり、「何でだろう?」と考える様子も見られました。

・「紙コップスピーカで遊ぼう」

本校教員の秦先生が設けたブースで、2年次生が補助員として参加しました。簡単な材料でスピーカーを作成しました。子どもたちはその様子を見て、「家でも作れるのでは?」とチャレンジしようとする姿勢が見られました。

・「忍者絵の具でぬり絵をしよう」

米子高校教員の岩﨑 美子先生が設けたブースで、本校生徒3年生が補助員として参加しました。UVで色の変わる樹脂を用いて塗り絵をしました。子どもたちに塗り絵は大人気で、たくさんの参加者が楽しんでいました。

・「色が変わる水」

本校教員の門脇 亮一先生が設けたブースで、本校生徒3年生が補助員として参加しました。pHを変えて紫キャベツの絞り汁の色をかえ、その様子を観察しました。子どもたちは、色が変わる様子を不思議そうに眺めている様子が印象的でした。

・「星取県の星空をプラネタリウムで見よう」

鳥取県環境立県推進課が設けたブースで、本校生徒1年次生が補助員として参加しました。5メートルのエアドームで「星取県」の美しい星空を見れるプラネタリウムを上映しました。きれいな星空を眺め、改めて鳥取県の良さを分かっていただけたと思います。

令和元年11月9日(土)に、土曜活用事業「大山自然観察 大山の不思議とすてきを知ろう!」に、希望者の生徒6名が参加しました。

初めに大山自然歴史館館長 矢田貝 繁明さんに大山の成り立ちとそれに伴い生態系が、どのように変容してきたかの講義を受けました。大山の地質は柔らかい火山灰で形成されているため、大雨のたびに土砂が流されることが、独自の生態系の成り立ちに関与していることや、冬の積雪量の多さから、雪の上を駆け回れる小型、中型の動物が多く生息していること、古くより霊山として信仰されていたため、樹木の伐採などが行われず、手つかずの自然が残っていることを学びました。

フィールドワークでは、紅葉の仕組みやブナの木の実に関する「豊作の年・不作の年」のサイクル、大山に生える植物の種子の特徴、キノコの特徴や菌類の自然界での役割など、実際に植物を観察しながら教えていただきました。

参加した生徒からは「美しい紅葉の中で学ぶことができ、充実した1日だった。」「フィールドワークで、実際に触れながら体験できてよかった。」「様々な学びを通して、以前と大山の見方が変わり、機会があれば、周りの植物や動物にさらに注意を向けたいと思った」等の声があがりました。

ネットが普及してきている世の中で、実際に自分で調査することの楽しさや重要性を感じ、今後の学びにつなげていくことを期待します。

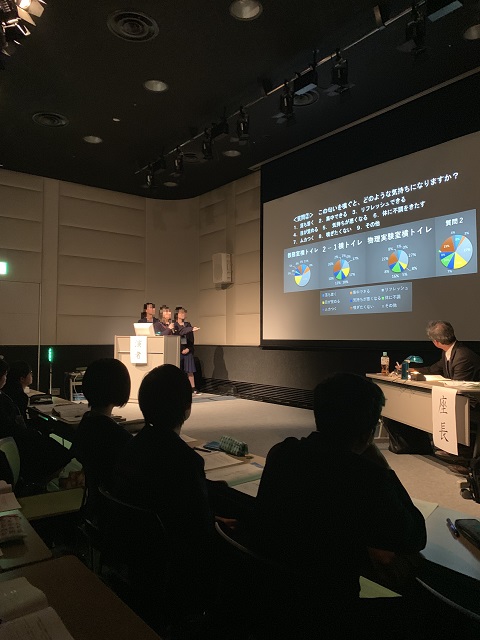

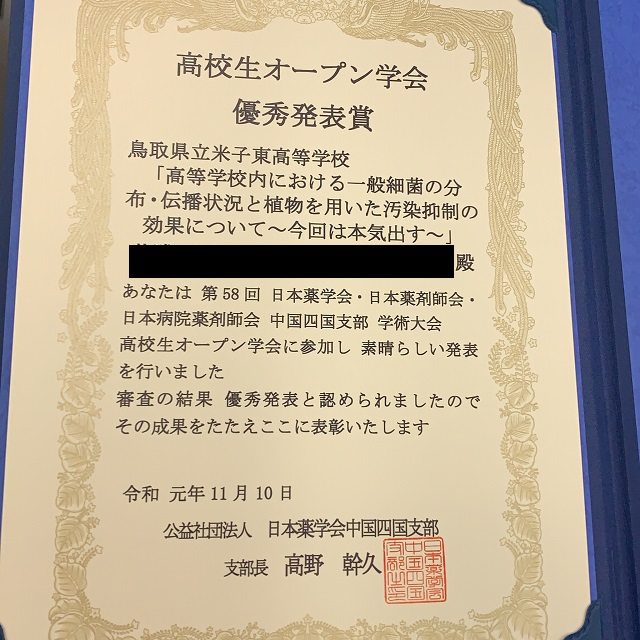

令和元年11月10日(日)に、香川県高松市で「令和元年度 第58回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会 高校生オープン学会」が行われました。多様な科学的体験の機会を提供することにより,より高度な21世紀型能力を身に付けさせるとともに,他の生徒のロールモデルとなる生徒を育成することを目的に、自然科学部の生徒8名が参加しました。

学会は、中四国地域の高校生による発表会から開始しました。全10校の発表がありましたが、本校は『高等学校内における一般細菌の分布・伝播状況と植物を用いた汚染抑制の効果について~今回は本気出す~』というタイトルで発表を行いました。結果は「優秀賞」でした。生徒たちが日々の実験の試行、考察を大切にしてきたことが、「優秀賞」という素晴らしい結果につながったと思います。

その後、京都大学大学院薬学研究科 高倉 喜信 教授に、ランチョンセミナー『薬学への誘い(いざない)-DNAはくすりになるか?-』をお話しいただき、表彰式が行われました。

様々な学会等に積極的に参加することで、将来の視野や思考の幅を、さらに広げていくことを期待します。

令和元年11月9日(土)に、「令和元年度 科学の甲子園 鳥取県大会」が鳥取東高校にて行われました。午前の部は「実験競技」で、各チームの生徒は、物理実験、化学実験及び生物実験の3つの競技に分かれ、複数で協力して競技に取り組みます。午後の部は「筆記競技」で、物理、化学、生物、地学、数学、情報の中から、習得した知識をもとにその活用について問う問題が出題されました。

両部門の総合得点が最も高かったチームは「第9回科学の甲子園全国大会」への出場権を獲得できます。1チーム6名から8名で構成され、本校からA、B、Cの3チーム出場し、Aチームが生物実験、化学実験の部で1位、筆記競技の部で2位、総合得点では惜しくも2位でした。全国大会への切符は手にできませんでしたが、各チーム1人1人が知恵を出し合い、難問に立ち向かっていました。協力して物事に取り組む姿勢を忘れず、今後の学校生活を送っていくことを期待します。