令和元年7月7日(日)に、物理チャレンジが行われました。この物理チャレンジは、国際物理オリンピックに派遣する日本代表の選考も兼ねており、実験課題レポートと理論問題に挑戦していきます。当日は、本校から2名、他校から4名の有志が集い、物理の理論問題に挑戦しました。思考力を試される難問に、生徒たちから、「難しかった。」「しっかり解ききることができなかった。」等の声があがりました。県外の高校からの参加者もあり、テスト後に交流を深める機会もありました。この難問にチャレンジしようとする姿勢は、今後大きな財産となることと思います。さらなる挑戦を期待します。

第18回日本再生医療学会総会 市民公開講座

期日:平成31年4月14日 (日)

参加人数:自然科学部、1年生希望者12名

自然科学部と1年生希望者の計12名が、第18回日本再生医療学会総会の市民公開講座「再生医療発祥の地よりのメッセージ」に参加しました。米子東高等学校出身で再生医療を研究している3名の講師と、米子で医療産業化に尽力されておられる1名の講師の方の、再生医療研究についての講演を聞きました。

卒業生も、後輩と一緒に講演を聞いて、これからの再生医療について考えていました。

戸口田淳也先生の講演「iPS細胞を用いた難病への挑戦」では、iPS細胞で病気を治す「自家移植」の治療法が、時間や費用がかかるという課題を指摘し、「多くの人に移植できる特殊なiPS細胞(-HLAホモ型)をつくろうとする動きがあることを話されました。

久留一郎先生の講演「iPS細胞を用いたペースメーカ開発と不整脈再生医療への応用」では、iPS細胞を使ったペースメーカの開発について解説し、その研究成果の一端を披露されました。

また、松田成哉先生の講演「医療産業の立地可能性について考える」も、汐田剛史先生の講演「再生医療で肝疾患を治す」も、これからの再生医療について、そしてこれからの医療というものについて考えるきっかけとなりました。

生徒たちは、「様々な研究内容について講演を聴くことができて参考になった。自分がポスターセッションをした際に様々な質問に対応する中で考えがまとまったり、新たな課題を見つけたことを思い出した」と自らの経験を重ねながら学びを深める良い機会となりました。

課題探究応用家庭科ゼミが米子市役所米子市総務部農済安全課危機管理室の協力を得て作成した防災リーフレットが、3月に新聞に紹介されました。

災害情報の専門用語や、防災セットの内容についてわかりやすくまとめてありますので、是非ご覧ください

防災リーフレット.pdf

第18回日本再生医療学会総会(関西研修)

期日:平成31年3月21日(木)~23日(土)

参加人数:自然科学部4名

自然科学部の生徒4名が第18回日本再生医療学会総会への参加を主とした関西研修に参加しました。

21日は関西国際空港の保安区域のバックヤード見学をさせていただきました。

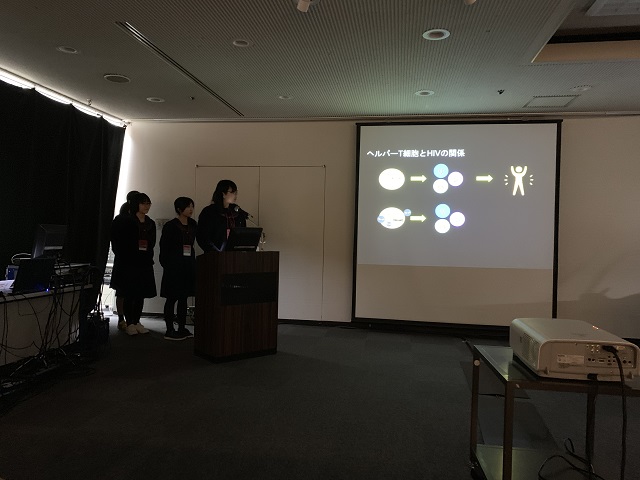

22日は第18回日本再生医療学会総会 中高生のためのセッションに参加してきました。

「幹細胞/再生医療研究 + ○○○○ = □□□□ の実現」

という課題を事前に与えられ、各チームが準備してきた課題への回答を4分程度でプレゼンテーションします。

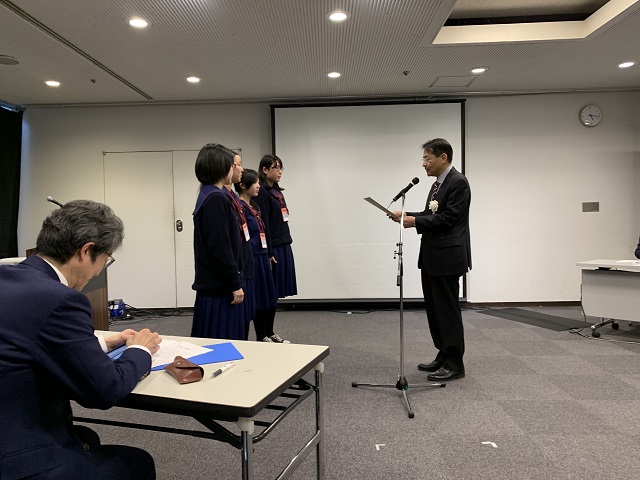

本校の生徒は「幹細胞/再生医療研究 +マルチプルB細胞→HIV感染者およびAIDS患者の減少」をテーマに発表を行いました。

その後、各チームの考えについて参加者全員でディスカッションし、各チームはディスカッションで得られた新たな考えを元に発表内容を再構想していきました。

発表の内容に対して銅賞を受賞しました。

また、大阪大学大学院医学系研究科 脳神経感覚器外科学 西田幸二 教授の講演

京都大学 iPS 細胞研究所 未来生命科学開拓部門 中川誠人 講師のランチョンセミナー

学会総会で行われた京都大学 iPS 細胞研究所 所長 山中伸弥 教授の特別講演を聴講しました。

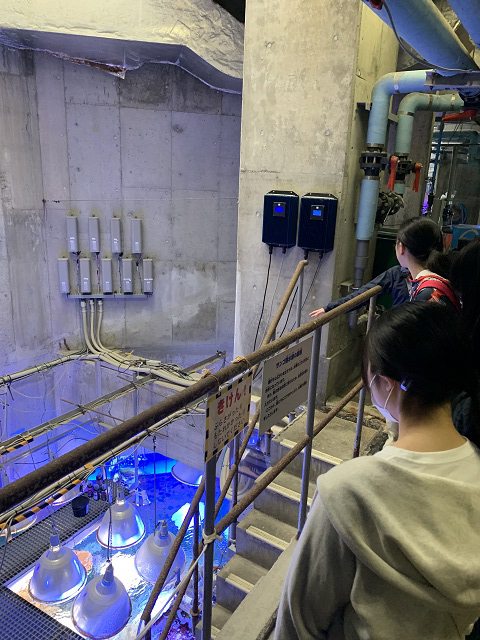

23日は須磨海浜水族園のバックヤードツアーに参加し、水質管理や水温管理、調餌や給餌など、生き物の本来の生態系に近い形で生き物を飼育する工夫について知識を深めました。

(生徒の感想)

現在行われている再生医療の取り組みやこれから行われる取り組みをたくさん知ることができました。発表会では限られた時間の中で伝えきるということの難しさを痛感しました。

今までにないものを考えること考えることの難しさを感じました。再生医療や免疫のことはとても自分にとって興味深い内容だったのでまた参加してみたいと思いました。

他校の生徒さんのアイディアやプレゼンがとても参考になりました。1つの課題に対して様々な考え方やアプローチの方法があると改めて気づかされました。

と、次の研究発表につながる学びの多い研修になりました。

生命科学コース合同LHR

期日:平成31年3月20日(水)

参加生徒:生命科学コース 2年生39名、1年生40名

1・2年生生命科学コースの生徒を対象に、生命科学コースの卒業生から進路についての体験談を聞く合同LHRが行われました。 前半は、進学を決めた卒業生10名から、学習の方法、部活動との両立、進路決定などについての話がありました。後半は座談会として、1・2年生は4グループに分かれ、卒業生2・3名を囲み、質疑応答を行いました。

1・2年生が、全体や座談会の中で卒業生に積極的に質問する姿も見られました。同じ生命科学コースの先輩の話を聞けたことで、それぞれが進路について考えを深め、学習意欲を高める時間となりました。

1・2年生が、全体や座談会の中で卒業生に積極的に質問する姿も見られました。同じ生命科学コースの先輩の話を聞けたことで、それぞれが進路について考えを深め、学習意欲を高める時間となりました。

(生徒の感想)

自分と同じ悩みや疑問を、先輩方や周りの人も持っていることが分かりました。直接話を聞けてよかったです。

3年生の皆さんが私たちの頃に聞きたかったことという視点で話してくださり、大変身になりました。

3年生のお話を聞いて、今抱える勉強の不安が少し取り除かれました。分からないところをほったらかしにせず、予習・復習を大切にして授業を受けたいです。

いろいろな勉強方法を聞けてよかったです。自分に合う方法でいろいろ試してみようと思いました。

これまで学部選びにずっと悩んでいましたが、話を聞いて絞ることができた気がします。自分も話す立場になってみせます。

と、1年後の進路実現に向けて、どのように行動いていけばいいかをより具体的に思い描くことができるようになった会となりました。

卒業生10名の皆さん、後輩のためにお話をいただきありがとうございました。