本日2年3組の手話授業は、鳥取県立鳥取聾学校の福田さん、奥田さん、岡垣さんを講師に迎えて、「聞こえについて」の学習と、難聴疑似体験・補聴器体験を行いました。

私たちが日々聞いている音にはいろんな種類があり、雨や風のような自然音、車の音や工事の音のような環境音、足音や台所の音などの生活音、そして人の声など様々。

難聴の人は、外見上聞こえる人と変わらないので軽い障がいと思われがちですが、実際は困難が多く聞こえないために言葉が理解しづらく、思わぬ誤解や心理的に不安になり何事にも消極的になってしまうことがあると学びました。

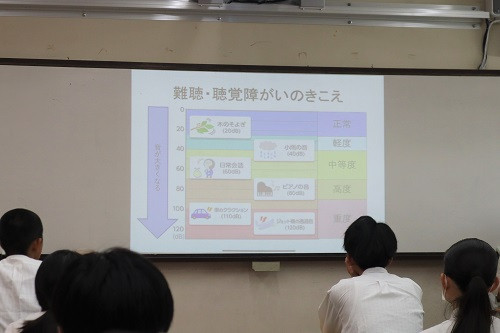

生徒たちは、音の大きさの聞こえ具合で難聴の度合いが分かる表をみて、その重大さや苦労を理解しているようでした。

難聴がどれくらい大変かを知るため、機器を使った難聴疑似体験をしました。

耳栓と専用の大きなヘッドセットを使い聞こえづらさの体験です。

体験は楽しみながらできるもので、3人グループに分かれ1人がヘッドセットをつけて講師の指示に従うのですが、聞こえない役の人は戸惑いながら皆のすることを真似していました。

聞こえない役の人が会話に参加できるようにグループの2人は、少し多きな声ではなしたり、ジェスチャーをしたり、手話を交えて話したりとそれぞれのグループで工夫をして会話を行っていました。

生徒たちは、何もいわなくても自然と会話をとる工夫をしており耳の不自由な方への配慮を身につけているようでした。

難聴の種類と聞こえ方についても詳しく学びました。

聞こえ方には、外耳と中耳で聞く「伝音難聴」、内耳で聞く「感音難聴」やその両方の「混合性難聴」があり、それらを補うための補聴器の使用感も体験しました。

補聴器は音を大きくしてくれるが、雑音も拾ってしまうため使い方には注意が必要なことを知るため、生徒たちはわざと雑音をたてて利用者の立場を体感しました。

最後に、話し手の声が送信機から受信機に直接届く「補聴支援システム」も体験。

この機器は、離れた場所からの小さな声も雑音なくクリアに聞こえるので、生徒たちはこの機器の機能にとても感動していました。

本日の授業は、難聴の疑似体験とそれを補う補聴器、そしてなにより利用者の気持ちが理解できる充実した実習となりまました。

昨日着任された新ALTジャックさん。

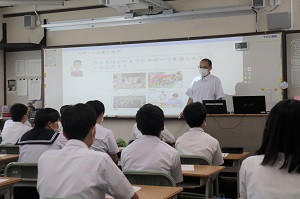

本日2年1組が、岩美高での初めての授業になります。

2年1組の生徒は始業の挨拶から、元気よく温かくジャックさんを迎えていました。

ジャックさんはパワーポイントを用いて、出身地、家族、学校、スポーツ、食べ物そして文化を分かりやすく説明しました。

生徒たちは、発音するのが難しい家族の名前を質問したり、学校の紹介ビデオをみては「大きい!きれい!かっこいい建物!」、食べ物を紹介する場面では「美味しそう!」などと英語で感想が飛び交っていました。

2年1組の良いところは、生徒たちの英語を理解しようとする姿勢とリアクション!

ジャックさんが話す度に、何か一言英語でリアクションが返ってきます。

クラス全体が楽しく活発な雰囲気に包まれ、授業はとても楽しく進みました。

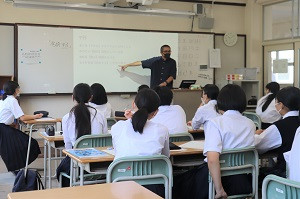

2学期がスタートした本日、ALTジャックさんの着任式が始業式の後ありました。

はじめに辻中校長より

「ジャックさんはアイルランド出身で、大学では心理学を専攻しておられました。日本の文化に大変興味があり、高校生に英語を教えたいと日本にやってこられました。たくさん話しかけて交流を深めてください。」と紹介がありました。

その後ジャックさんから

「はじめまして、ジャックといいます。アイルランドからきました。岩美高に来られてとても嬉しいです。趣味はスポーツと音楽で、ラグビーとビートルズが好きです。よろしくお願いします。」と日本語で挨拶をされました。

本日より、2学期スタート!始業式が行われました。

始業式では、辻中校長から生徒たちを元気づける3つのお話がありました。

1つ目は、夏休み中の女子バレーの活躍!

岩美高校女子バレー部はこの夏、予選を突破し決勝トーナメントに進みました。日頃の練習の成果が実り、手に汗握る試合を繰り広げ、選手も応援している関係者もとても熱くなりました。残念ながら2回戦へ進むことは出来ませんでしたが、彼女たちの活躍は、生徒、保護者そして岩美町の方々に感動と勇気を与えてくれました!

2つ目は空港でのエピソード!

空港でとても流暢な英語で外国人観光客のサポートをしているグランドスタッフさん。校長が着ていた「岩美高校ポロシャツ」をみて、そのグランドスタッフさんが「岩美高の方ですか。わたしも岩美高校出身です。」と声をかけてこられたそうです。

英語を使い活躍している卒業生に出会い誇らしく思ったというお話でした。

3つめは本の紹介!

「カナヅチが 平泳ぎ オリンピアンになるまで」という、平泳ぎ世界記録達成した、田中守さんの本です。

田中さんは子供の頃、全く泳げないカナヅチでした。しかし彼は諦めず、朝と夕方学校の行き帰りに池で泳ぎの練習をして泳げるようになりました。田中さんのすごいのは、苦手を克服しただけなく、日本の大会で優勝し、オリンピックに出場し銅メダルをとるまで極めたこと。

カナヅチだった子供の頃、苦手だからと諦めていたら叶わなかった未来です。

「2学期は苦手だと思い込まず果敢に挑戦してみることで、苦手だと思っていたことが、苦手でないことに気づけるかもしれない。チャレンジすることが一番成長できる。この本の田中さんのように諦めずに取り組んでほしい」と語られました。

校長の挨拶のあと、吹奏楽部による演奏で校歌斉唱をしました。

今年で4年目となる、夏のHope(進学試験対策セミナー)が、本日より開講しました。参加希望の生徒は、例年を上回る52名。大賑わいのスタートとなりました。

開講式では、岩美町教育委員会 大西教育長より、「この町営塾Hopeは岩美町が岩美高を応援する取組みの1つ。学ぶ志のある生徒が集まる場として、学習の補強や試験対策として有意義に活用してください。また、鳥取大学から来てくれた3名の学生の学習サポートを受けてしっかり取り組んでください。」とご挨拶がありました。

続いて、岩美高校 三好教頭が「この町営塾は、岩美町の支援を受けて、テキストも無料で配布していただいています。生徒の努力と町の支えもあり、岩美高は6年連続、国公立大学に複数名合格者を出しています。進学するということは、他校の生徒に勝つこと。この学習機会に感謝しつつ、自分のために真剣にこの3日間取り組んでください。」とエールを送りました。

今回は、鳥取大学から3名の学習指導の学生がきてくれました。工学部の國清さんと藤村さん、農学部の西村さんです。生徒たちは積極的に手を上げて、指導をうけていました。

午前中3時間の自習学習の後、25分間の講話がありました。

指導にきてくれた3名の大学生から、目標設定の仕方や、記憶のメカニズム、入試の体験談など様々なお話を聞くことができました。

生徒たちは、現役大学生の生のメッセージをとても真剣に聞いていました。

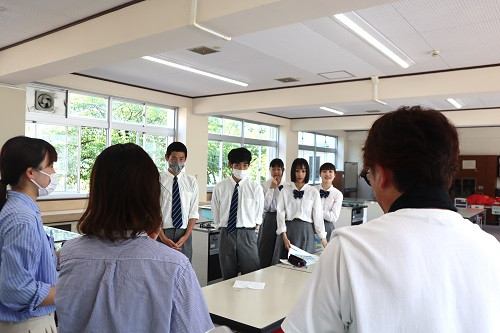

お昼を取り、午後1時30分より、第二部の座談会を行いました。

昨年岩美高校を卒業し現在県内の大学に通う、安井さん、浅井さん、谷岡君3名も加わり、テーブルを囲んで楽しい会話が繰り広げられました。

大学進学に向けて高校時代にやっておくべきアドバイスや大学生活のこと、サークルのことなど、次々と質問を投げかけていました。

午前の学習、午後の座談会と充実した1日目となったようです。

本日は、夏の暑さに負けないくらい熱いイベント「岩美高校 体験入学」が行われました。

今年は、生徒と保護者合わせて約130名の参加があり、大盛況のイベントとなりました。

午前9時、体育館での全大会から始まりました。

まずは、三好教頭より開始のあいさつがあり、続いて濱橋主幹教諭より学校概要の説明がありました。

説明では、3年生の永田さんが探究類型について、大村くんがスポーツ類型について、津嘉山さんがフード・福祉類型について、生徒会長の福間さんが生徒会執行部について、それぞれの実体験を踏まえて授業や活動の様子を話してくれました。

率直な先輩たちの言葉に、参加した中学生たちは興味深く耳を傾けていました。

その後、各教室に分かれ授業体験がありました。

今年の教科は、「体育」「商業」「家庭・福祉」「国語」「数学」「英語」。

--------------

体育

--------------

「スポーツ概論」についての授業が行われました。この教科は、「競技スポーツ」だけでなく、「歴史」や「生涯スポーツ」について深く学ぶことができ、スポーツは「する」だけでなく「みる」「知る」「支える」という観点でも学習していくというお話しがありました。

--------------

商業

--------------

「コンピューター演習」の授業が行われ、PCの基本演習と表計算の操作を行いました。

どの生徒もキーボードを抵抗なく操作しており、担当教諭を驚かせていました。

--------------

家庭・福祉

--------------

「福祉のレクリエーション紹介とフード授業体験」が行われ、体験ではチョコレートを使って、クッキーに絵を描いたり楽しい創作を行いました。

--------------

国語

--------------

「言葉にして親しむ、言葉で遊ぶ」をテーマに、自分たちで新しい言葉を作り出したりと、想像力を鍛える授業が行われました。言葉の力を感じる授業となりました。

--------------

数学

--------------

学校の校舎の高さを測る方法を考えたり、サイクロイド曲線の映像でどのボールが一番早くゴールするかなどワクワクする結果を導く授業が行われました。

--------------

英語

--------------

「英語を楽しもう」をテーマに自己紹介やゲームを行い、英語での会話を楽しみました。

休憩や水分補給をしっかり行い、お待ちかねの部活動体験!

顧問の先生による丁寧な解説や、実際の部活動と同じ練習を体験でき、参加した中学生たちは、先輩たちと一緒の活動を少し緊張しながらも楽しんでいる様子でした。

昨年のイワッツミッションで食をテーマに選んだ、現在3年3組の伊澤さん、澤さん、福井さん、石橋くん、河口くん。

授業の取組で、岩美町にあるcafe bloom(カフェブルーム)さんに、岩美八宝をつかったスープとベーグルサンドのレシピ提案と、学校にある廃材を使ったリサイクル椅子を製作しました。

そして、学生たちの熱い提案を受けて、べーグルサンドが商品化されることになり、カフェブルームのお二人を岩美高の調理室にお招きして、発売前の試食会を生徒と一緒に行いました。

学生が提案したレシピからヒントを得て開発されたのが、

「もさえびのグラコロベーグルサンド」!!!

えびがゴロっと入り、とろとろのコロッケに、風味と食感が抜群のドライえび殻を挟んだ、ベーグルからはみ出すほどのボリューム満点サンドです。

岩美高校の探究学習(イワッツミッション)の地域の課題を見つける取組において、生徒たちの岩美の自然に対する感謝の思い、食で地域を明るく元気にしたいという思い、特色を生かして魅力を発信したいという思いに共感をいただき、今回の商品化が実現することになりました。

プロが作るベーグルサンドを見て、おしゃれな仕上がりに歓喜の声があがり、試食するとパリッ、トロッ、ふんわりの食感と口いっぱいに広がる贅沢な味わいの猛者エビが絶妙にベーグルにマッチしており、その風味が一層引き立てられていました。

▲商品化に向けたアレンジを説明されるカフェブルームさん

生徒の感想は「僕たちが提案したクラムチャウダーがコロッケとなってサンドにはさまっていて、いろんな商品化の仕方があるんだなと感動した。早くいろんな人に食べてもらいたい。」と話してくれたのは石橋くん。

「自分たちが提案したレシピにプロの手が入ると、こんな素敵に変身するんだと感動した。岩美の魅力を伝えられる一品になっていて嬉しい。放課後残って頑張った甲斐がありました。」と喜びを語ってくれた伊澤さん。

こちらの「もさえびのグラコロベーグルサンド」浦富のトレイラー cafe bloom(カフェブルーム)さんで、9月上旬発売予定です。

終業式の後、ALTのグンタさんの離任式がありました。

グンタさんは、7月に任期を終えられ、母国のジャマイカに帰国されます。

生徒と会うのが今日で最後となるグンタさんは、岩美高での学校生活を振り返り、日々の感謝と「自分で限界を決めず、自分を信じて挑戦してください。」という応援の言葉を日本語で伝えられました。

式の後、グンタさんと共に部活動で活動してきたESSのメンバーは、彼への感謝と思い出を伝えるために、寄せ書きと活動の記念写真を贈りました。

グンタさんの素晴らしい教育姿勢と熱心な指導は、生徒達の学ぶ意欲を高め、自信を持つ力を育てることに繋がりました。

今日は、1学期の終業式。

全校生徒で一斉の大掃除を済ませた後、体育館に集まり式を行いました。

終業式では辻中校長より1学期の振り返りのお話しがあり、日々の授業を見ている中で、3年生や2年生は去年と比較して、1年生は入学時と比較して、非常に落ち着いた学校生活を送っている印象があり、生徒たちの著しい成長が見られると喜びの感想がありました。

そのあと辻中校長は、ハリーポッターの作者J・Kローリングさんの波乱万丈の人生を紹介されました。

「彼女は仕事や家庭環境に恵まれず、精神的にも問題を抱えながら執筆活動を続けていました。自分の書いた物語を何社もの出版社に持ち込んだが、どこもからも良い評価をもらえませんでした。なんと持ち込んだ出版社は、12社。

彼女の成功の秘訣は、12回も断られながらも諦めず挑戦し続けたところ。

厳しい環境で暮らしながらも、彼女は決して自分を否定せず、毎日自分の良い所を見つけ自分を元気づけました。

日本人は、どこの国の国民よりも自己肯定感が低いと言われます。

それは、自らの可能性を否定しているようなもの。この夏休みを利用して自分の良いところを見つける時間を作り、一日一回自分を振り返り、自分を褒めてあげてください。自分を信じ、挑戦し続けることで、成長と成功を手にしていけることを忘れないように。」と語りかけられました。

町営塾ハローイワッツ(英語塾)で指導を担当してくれた岩美中学校ALTのマデリンさんが、1学期で離任されることとなり、ハローイワッツのメンバーが、感謝の気持ちを込めた寄せ書きを贈りました。

金曜日に実施している、町営塾ハローイワッツに参加しているのは、2年生3名と1年生10名。

2年生は昨年度から1年生は今年度数回、マデリンさんの授業に参加していました。

マデリンさんの授業は、クイズなどの楽しいウォーミングアップから始まり、会話を中心とした授業で、生徒たちは毎回和やかな雰囲気で進んでいく授業の中、英語の表現を学習していました。

メンバーを代表して2年生の上田君と谷口君、1年生の岡田彩さん渚さんが、完成した寄せ書きを持って岩美中学校に赴き、感謝の言葉を贈りました。

受け渡しの際、2年生の谷口君が「楽しいレッスンをありがとうございました。これからも英語を勉強して、話せるようになりたいです。」と英語であいさつし、マデリンさんも「ありがとうございます。高校生に教えられて、私も良い経験ができました。これからも新しいALTの先生とがんばって英語を学習してください。」と言葉を返してくださいました。