本日は、岩美高等学校創立75周年を記念した素晴らしい記念講演が行われました。

この特別な日に講師としてお越しいただいたのは、テレビ番組「プロフェッショナル 仕事の流儀」や「情熱大陸」など数多くのメディアでご活躍を取り上げられる、鳥取県立中央病院高次救急集中治療センター センター長 小林誠人氏。

創立記念講演会を始める前に辻中校長より挨拶があり「岩美高校で一番古い建物はどこでしょうか?」という質問がありました。答えは意外にも、生徒たちが過ごす「教室棟」。その他、部活動の過去の実績など歴史を振り返るお話がありました。

その後、小林氏による講演に移りました。タイトルは「一流プロフェッショナルに学ぶ」~命の大切さ~。

小林氏は、鳥取県鳥取市出身。ご両親は会社員で医療の道とは無縁の環境で育ちながら医師を目指した理由や、そこから救命救急医を志すようになった経緯などをお話しいただきました。

また小林氏は、2010年に公立豊岡病院但馬救命救急センターを開設され、2、3年でドクターヘリの稼働日本一のセンターになるよう体制を整えられた実績や取り組みなどをお話しいただきました。

お話の中で、「人生を変えるきっかけ、などという言葉を聞くことがあるが、何かが一瞬にして変わることはない。人生が変わったり、人が成長するのに必要なのは、毎日のトレーニングである。今出来ること好きなことを一生懸命することが大切である。」と強く語られました。

最後に、生徒を代表して生徒会執行部の中野くんがお礼の挨拶を述べ、南部さんが感謝の花束を贈呈しました。

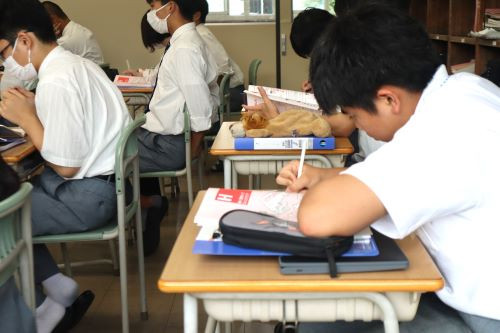

本日の1年生に向けた進路セミナーLHRは、「働く意味って何だろう?」がテーマ。

まず、前回のセミナーで取り上げた「自分と社会のつながり」について振り返り、今回のステップとして「働く意味」に向けて取り組みました。

進路探究ワークの一環として、生徒たちはまず自分自身が「働く意味」について考えました。その後、ペアワークを通じて友達の意見を聞き、新たな視点を広げました。

生徒たちは、探究ワーク本誌に掲載された先輩たちの体験と感想を読み、共感できるコメントに順位をつけ、自分の考えに近いものや印象に残るフレーズを記録し、自分の意見を深めていました。

生徒たちの意見としては、「生活するのにお金を稼ぐ必要があるから」「誰かの役に立っていると実感できること」「自分の力を発揮できること」といった多彩な意見が出され、進路探究への関心と将来への展望を少しずつ明確にしていっている様子でした。

本日は、3年1組「実践現代社会」の授業で地域理解講座として、岩美町内にある企業 株式会社フジタさんの屋上緑化技術を学ぶためにやってきたNYの研究チーム5名と3年1組の生徒が交流をしました。

まずは、生徒と研究チームお互いに一人一人が英語で自己紹介をしました。3年1組の生徒たちは少し緊張した様子。

研究チームを代表してマックスさんが研究施設や取組みの紹介をされました。

「屋上緑化は、都市部で深刻な問題となっているヒートアイランド現象や、建物の保護、景観の改善といった、私たちを取り巻く環境問題を一気に解決に導く技術として注目を集めています。

研究チームはアメリカの様々な州から集まった科学者、農業者、先生など多種多様なメンバー。屋上緑化に適した植物の育成や事業を展開する活動をアメリカだけでなく世界中で行っています。」と説明されました。

また、マックスさんがこの屋上緑化と出会ったのは高校生の時で、生徒みんなと同じ頃だとも話されていました。

マックスさんのお話の後、4名の生徒が代表して岩美や岩美高校の紹介をしました。

吉橋君が、日本の電車は時間に正確にやってきて遅れることがない。治安がよく財布をおとしても帰ってくるなど他国にはなかなかない日本の文化を紹介しました。

広田さんは、岩美高生の一日。

ランチタイムの様子や毎日の掃除の時間など、こちらも他国にはあまり見られない日本独特の習慣を紹介しました。

金澤さんは、岩美町について紹介。

岩美の海や温泉など、美しい写真とともに説明しました。

村上さんは、日本のごはんについて。

そうめんやかき氷の歴史など日本人でもあまり知らないような情報を紹介しました。

次に、場所を調理室に移し、かき氷で皆さんをもてなしました。

かき氷の味は、定番のいちご味やブルーハワイに加え、抹茶や小豆など。研究チームの皆さんと生徒たちは、好きな味のかき氷を一緒に楽しみました。

教室での緊張した生徒の様子はどこへいったのか、笑顔で積極的に会話を楽しんでいる様子でした。

お別れの際、岩美高生から美しい岩美の海のポストカードと、手作りのしおりをプレゼント。

ニューヨークの研究チームからは、帽子をプレゼントしていただきました。

今日の感想を生徒の石谷君は、「発表の際、研究チームのみなさんのリアクションが大きくてビックリした。かき氷も美味しくとても楽しかった。」

八木さんは、「外国の方と直接コミュニケーションを取ったのは初めてだったので、とても良い経験になりました。」と話していました。

この授業を通じて、生徒たちは地域と国際社会に対する理解を一層深める貴重な体験ができました。

本日は、「とっとり県民の日」。

3年3組 フード類型の生徒5人が「食文化」の授業で、鳥取県や岩美の豊かな食の文化を学習しました。

まず、清水教諭の「今日は何の日でしょうか。」という問いに、生徒からいろんな答えが飛び交いました。

県民の日を制定していない県もあるので、県民の日のある鳥取県の人たちの郷土を愛する思いを感じつつ授業が進みました。

岩美高校のある岩美町が掲げる町の特産物「いわみ八宝」の復習では、名称とイラストを描きながら振り返りました。

「あずき雑煮」「いただき」「とうふちくわ」「らっきょうの酢漬け」「どんどろけ飯」「板わかめ」「おいり」「かに汁」「いがい飯」の普段あまり見かけない郷土料理の写真を見ると、生徒たちは郷土の味に興味津々でした。

最後に、鳥取を訪れた際にぜひ食べてほしい、また他県では味わえないグルメや名産品についても調査。

松葉ガニ、牛コツラーメン、有名なお菓子など話しているとお腹が空いてきた様子でした。

「とっとり県民の日」を通じて鳥取県を愛し、誇りに思う心を育む大切な授業となりました。

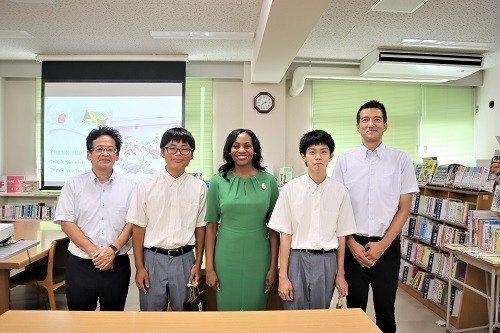

ショ-ナ-ケイ M.リチャーズ駐日ジャマイカ大使が、岩美高校を訪問されました。

はじめに辻中校長が、歓迎の挨拶とジャマイカと鳥取のフレンドシップについて話しました。

続いて、吹奏楽部が「ONE LOVE」を演奏。

演奏を聴いた後リチャーズ大使は、「昨年ジャマイカ独立60周年記念式典での岩美高校吹奏楽部のジャズ演奏を見てから、ずっと岩美高校のみんなに会いたかった。夢が叶ってとても嬉しい。

本日の演奏からも皆さんのBIG LOVEが伝わった。来年2024年は外交関係開設60周年、2025年は世界陸上が行われる年です。2つのイベントを通じてさらに強い関係を築いていきましょう。」と挨拶されました。

2曲目の「ムーンナイトセレナーデ」を吹奏楽部が演奏すると、大使はうっとりとした表情で演奏を楽しんでいらっしゃいました。

2曲の演奏を予定していましたが、大使より「ONE LOVE」演奏のアンコールリクエストがあり、皆が立ち上がってリズムに合わせて演奏を楽しむというシーンもありました。

最後に、大使は生徒一人一人に感謝のギフトを手渡し、生徒たちは大変喜んでいました。

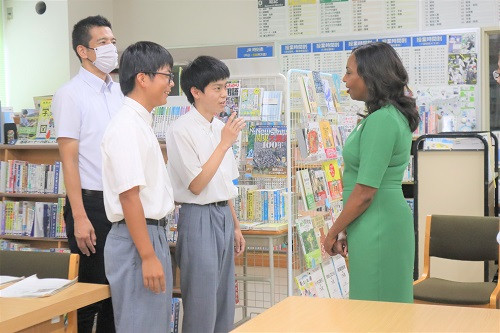

吹奏楽部のジャズ演奏の後、会場を図書室に移し、7月4日に行ったジャマイカ リトルロンドン高校とのオンライン交流について生徒が報告をしました。交流をした町営塾ハローイワッツメンバーを代表して、2年1組 谷口くん、2年2組 上田君がスライドショーをつかってプレゼンしました。

少し緊張気味の彼らでしたが、大使の明るい笑顔ととてもフレンドリーな人柄にほっとしたのか、笑顔で会話を楽しみ、プレゼンも練習よりリラックスした様子でおこなっていました。

大使と直接話しをした谷口くんは、「自分の英語が通じるのが分かって嬉しかった。大使と話せてとてもいい思い出になった。」、上田くんは「大使の明るく気さくな人柄がとても印象的だった。英語の知識があったらもっと話せたのにと思い、もっと勉強して話せるようになりたい。」とコメントしていました。

9月8日(金)第2学年研修旅行第3日目の日程を終了することができました。

待ちに待ったUSJ。

クラスごとに写真撮影をしたのち、チケットとミールクーポンを受け取り、入園しました!入園後すぐインタビューを受ける生徒も…?

外国人観光客や修学旅行の生徒も多く、例年以上の人出でした。午後から雨が降り、乗れなかったアトラクションもあったようです。

お土産もたくさん買い、荷物も思い出もいっぱいになって鳥取に帰りました。

保護者の皆さま、また今回の旅行の実施にあたりご尽力いただきましたみなさまには感謝申し上げます。ありがとうございました。

岩美中学校のALT ガブリエルさんによる金曜日のハローイワッツがスタートしました。

本日は2年生が研修旅行中のためお休み、1年生のみの参加となりました。

まずは、ガブリエルさんの自己紹介。子供の頃のお話や、趣味、好きなスポーツや映画、出身国カナダの食べ物など、たくさんの写真とともに説明がありました。

その後、生徒1人1人が、「名前」「趣味」「好きな事」など自己紹介をしました。

本日は、対面初日ということもあり、カジュアルな雰囲気で会話が楽しめるよう、ゲームを中心に活動しました。

ガブリエルさんの頭の中にある数字を生徒が当てていく「数字当てゲーム」では、生徒が答えた数字が大きいか小さいかを答えて、徐々に正解を絞っていきます。

はじめは遠慮がちに発言していた生徒ですが、だんだんと積極的になってきました。

もう一つのゲームは、「英語版しりとり」。最後のアルファベットで始まる単語を答えていくゲームでは、どんどん単語をつなげていっていました。

少しドキドキするゲームを生徒たちは楽しんでいる様子でした。

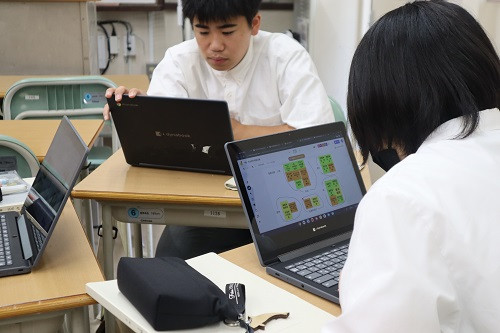

1年生、2学期からの「山陰海岸ジオパーク学習」は、同じグループで別の分野に取り組みます。

「商業」「社会」「理科」の分野にわかれ、新しい課題を見つけていきます。

授業前半の数十分をつかって個人での調査と研究をし、各自が今回の分野に関連するキーワードを見つけ、情報を収集しました。

その後、PCを使ってジャムボード上にキーワードを共有しグループ内で議論のベースを作り、グループメンバーと協力してキーワードを整理し、新たなテーマを見出すための取り組みに移りました。

1学期では数時間かけて行っていたこのプロセスが、2学期では1時間以内にスムーズに進行できるようになりました。1学期での経験が、生徒の学びに確かな成果をもたらしているようです。

2学期では、より深い課題取り組みが期待できそうです。