今日の出来事

みなさん、こんにちは。私は農業科職員の德持です。

この時期、お歳暮で送られてきたみかんや庭先に植えてある八朔(はっさく)が食べきれずに困っていませんか?腐らせる前になんとかしたいですよね。

そこで、私は土日の暇つぶしを兼ねてよく「ジャム作り」をします。基本的な配合比率と火を止めるタイミングさえ間違えなければ(正確には遅くならなければ)大丈夫です。ぜひ自家製のおいしいジャムを作ってみてください。

みかんに限らず、季節によってはイチゴ、キーウィ、リンゴなどなど試してみてはいかがでしょうか?

『はっさくジャムまたはみかんジャム』

〇用意するもの

はっさく、上白糖、レモン果汁(卓上レモン果汁可)、煮沸したジャム瓶

<つくりかた>

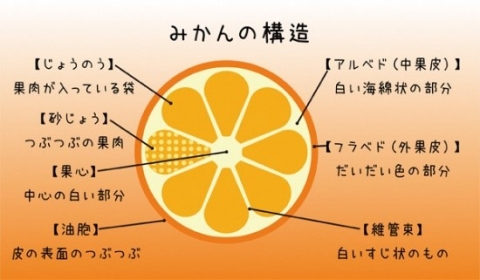

①はっさくの食べ方同様にむき、薄皮もむいて中身(さじょうといいます)だけを量ります。 (こっちの状態)

②その重さに対し50%の砂糖を用意します。同様に5%のレモン果汁を用意します。

③なべにはっさくを入れ、砂糖の1/3量をまぶして5~10分待ちます。水分が出てきます。(まだ火はつけません)

出てきた水分だけでは不安な方は水を加えてもかまいません。

④火を入れ、さじょうをつぶすように混ぜます。

⑤10分程度混ぜたら、残っている砂糖の半分を入れ、さらに10分程度加熱しながら混ぜます。

⑥残っている砂糖を全部入れ、10分程度加熱しながら混ぜます。

⑦最後にレモン果汁を入れ、さらに加熱します。

⑧時折少量すくい取り、氷で冷やしたスプーンに乗せ、冷えたら傾けて粘りの具合を確かめます。少しトロっとしたくらいで十分です。

まだ、まだ、と我慢して煮詰めると、完成したジャムはスプーンが刺さらなくなるほど固くなりますよ。(飴みたいに)

⑨煮沸消毒した後の温かめのジャム瓶などにほぼ満杯に入れ、ふたをしたらひっくり返します。(ふたの内側を熱滅菌するためです)

⑩やや温かめの水に入れ、冷まします。(なるべく早く常温まで冷やしたほうが色焼けしません)

⑪防腐剤等は入れないので、ご自分の判断でなるべく早く使い切ってください。

※同様な作り方でイチゴ等もできます。ポイントは砂糖を小分けにして入れることです。これにより、粒の大きいジャム(プレザーブタイプ)でも色抜けしないできれいな色に仕上がります。

※マーマレードにするには、少々面倒ですが皮を数回茹でなければなりません。そうしないと苦くて苦くて食べられません。

①はっさくを剥くときに包丁などで切れ目を入れ、皮を4つに分ける。

皮の量は使ったはっさくの半分以下で(5個使ったら皮は2個分くらいまで)

②きれいな湯で10分程度茹で、茹で汁を捨てる。これを3回程度行う。

③皮の内側にある白い綿の部分を大き目のスプーンで削り取る。

(これが苦味原因のNO.1です。)

④好みの長さで薄切りする。

⑤はっさくの中身と一緒に計量し、他の材料分量を計算する。

⑥<つくりかた>の③からを行う。できあがり。

甘いと感じる方は砂糖を40%とか調整してください。

皮の剥き方 白い綿を取った状態

皮を刻んだ状態 ジャム瓶の煮沸

(文責 德持豊志)

今日の出来事

今日の出来事

こんにちは

農業科職員の徳持です。

今日はハクサイを収穫しました。

種まきから100日あまり。結構日数がかかりました。その分昨年よりも大きなものが収穫できました。

まず、収穫の見極め方を伝えました。

頭の部分を指先で押し、硬ければ大丈夫!と。まだ指が沈むようだったら後日収穫しようとも。

それぞれの生徒がハクサイを吟味し、これぞというものを収穫していきます。

次は包丁の使い方です。

ハクサイ農家の持っているものは鎌(かま)かあるいは包丁でも特製の歪みのある包丁です。今回は普通の包丁なので時間かかってもいいからケガをしないような持ち方や切り方を指示しました。

慎重に使ってくれたのできれいで見栄えのいいハクサイとなりました。

職員の方々に多く買っていただきありがとうございました。

今日の出来事

こんにちは

農業科職員の徳持です。

普段は生徒の実習では自分たちが育てた水耕野菜を口にすることはまずありません。食べられるとしたら、保護者の方が学校に来られた時に「ことカフェ」で購入いただいたものを自宅で調理して食べるか、もしくは時々給食に使用されているメニューとして食べるか、です。

今日は、特別実習として「どの調味料が自分は好きなのか?」を知ろう!ということでドレッシングとマヨネーズの2種類を用意して食べ比べてみました。

お皿の用意もままならぬ状況だったため、人によってはボール、手鍋、ジップロック、なべのふた、ジップロックのふた・・・などまちまち。

結果はというと・・・大勢はドレッシング派でした。比較すると酸っぱめのドレッシングのほうがマヨネーズよりも味を強く感じたようです。

もうひとつ、多くの生徒はかなり多めに調味料をかける傾向が強いですね。素材そのものというよりは調味料の味を味わうってかんじですね。

とにもかくにも、自分たちが普段育てている水耕野菜を実際に食べて「やっぱり学校の野菜はおいしい!!」と思ってくれたようです。うれしい言葉でした。

今日の出来事

こんにちは

農業科職員の徳持です。

農業コースでは食品衛生コースに食材として提供しているものがあります。

ひとつはホウレンソウパウダーです。水耕野菜で育てたホウレンソウを野菜乾燥機で水分を飛ばし、粉砕機で微粉化したものです。パン生地に練りこんで様々なパンなどに変化しています。

もうひとつは桜の花の塩漬けと桜の葉の塩漬けです。春先の桜満開の手前頃に7~8分咲きの八重桜の花を、その後葉が大きくなるころには大き目の若い葉を収穫します。それを酢や塩に漬けて桜特有の香りを出させてから塩漬けのまま提供します。

桜あんパンなどに使ってもらってます。

今日はそんな中から試食用として「ホウレンソウパウダー入りのシフォンケーキ」と「さくらもち」をいただきました。

塩の抜き加減や色合いの意見をくださいとのこと。一人一人に意見を聞いてその答えを食品衛生コースに渡しました。

食べるときは幸せそうですね。ありがとうございました。

今日の出来事

こんにちは

農業科職員の徳持です。

ついにこの日を迎えました。ダイコンの収穫です!生徒の中には10月半ばから「はやくダイコンを収穫してきて」とお母さんに言われてるとか・・・まだ待ってて、と伝えてね。とセーブしつつ。

ダイコンの収穫の適期の見極め方をまず伝えました。一番外の葉が垂れて、中心の葉が広がりだしたらいいよ。と伝え、生徒自身の判断に任せました。とりあえずは「これはどうですか?」と質問してくれるので失敗はないでしょう。若すぎるともったいないし、遅すぎると「す」が入って食感が悪くなるし・・・というのも伝えましたが「す」の意味が少しわからないようです。

みんな笑顔で収穫しました。農業やっていると、この表情をしてくれるのが楽しくて楽しくて。やめられないです。

今日の出来事

農業あれこれシリーズ

第3回

みなさん、こんにちは。農業科職員の德持です。

今年度「コネギ」を商品化し、不定期ながら「ことカフェ」で販売をするようになりました。収穫は簡単ですが、袋詰めするための不要な葉の処理に手間がかかり、効率はあまりよくありません。が、味は保証します。

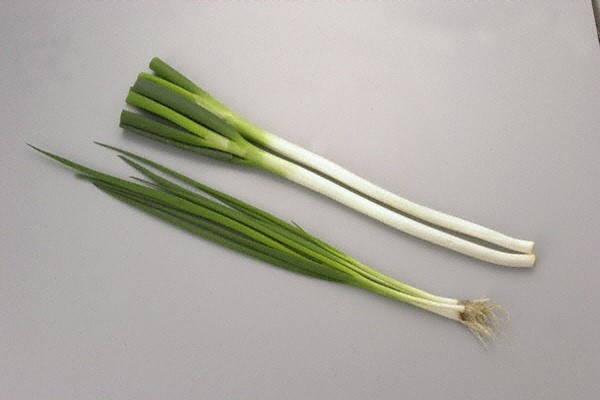

さてその「ネギ」ですが、大きく分けると2種類です。「青ネギ(葉ネギ)」と「白ネギ(根深ネギ)」になります。

青ネギは、大半の部分を地上にさらし、太陽光を浴びて緑の部分の多いネギです。カルシウムやビタミンが豊富です。

青ネギは、大半の部分を地上にさらし、太陽光を浴びて緑の部分の多いネギです。カルシウムやビタミンが豊富です。

白ネギは太い部分を生長のたびに土をかぶせ、太陽光にさらさないようにすることで軟白部を長くしたネギです。軟白部には硫化アリルが含まれています。この硫化アリルには・・・

・血液の凝固を遅らせ、血流を改善し、血栓をできにくくする

・善玉コレステロールを増やし、悪玉コレステロールを減らす

・血液中の中性脂肪を減らす

・疲労回復を早め、スタミナを増強させる

・白血球やリンパ球の働きを効率化させ、免疫力アップ

・脂肪の燃焼、老廃物の排出

・血糖値の上昇を緩やかにする

・神経を鎮静化させ眠気を誘う安眠効果 など多くの効果があるのです。

しかし、葉ネギは細いものについてはこまかく分類されています。

<あさつき(浅葱)>・・・ネギではないですが、ネギの近縁種です。極細の葉ネギと 思えばいいですね。ネギは種子で繁殖しますが、あさつきは球根です。

<わけぎ(分葱)>・・・ネギとタマネギの雑種です。ちょっと基部がふくらんでます。ニラ、ニンニク、ラッキョウに近いですね。これも球根で繁殖します。

熊本名物の「一文字のぐるぐる」はこのわけぎを料理したものですね。わけぎのことを別名「ひともじぐさ」というためです。

実はもっと細いものもあります。

<かれぎ>・・・もっとも細いものは糸かれぎといいます。ネギと同じユリ科ですが15~20センチで太さ1~2ミリで刈り取ります。刈るので刈るネギ⇒かれぎとなったようです。しばらくすると刈り残した株からまた再生します。少なくとも2回は再生するようで、初回よりも2回目、2回目よりも3回目のほうが太くなるようです。辛味も苦みも少なく、とてもおいしいです。

といっても食した経験がない方も多いのでは?実はこれは鳥取県東部(特に鳥取市周辺)限定の食材のようです。これが長めに刻んで食卓においてあると、それにしょうゆをたらして白ご飯をばくばく食べてました。

私も小さいころは自宅の畑で栽培されていたのを見ましたが、最近はまったく見ません。地元スーパーにかろうじて少数販売されてるだけのようです。夏限定の食材です。食べたければ夏限定の鳥取市のスーパーです。

地域限定の定番食材ですから中部でいうと彼岸や盆、法事で食べる「いぎす」のようなものですかね? 東部はめったに食べないし、多くは売ってないですね。

(文責 德持豊志)