2年生

本日は、外気温が20℃を下回る様になりました。徐々に日本に近づいているのを肌で感じることができます。生徒は下関入港が近づき、テンションが高まっているいるようです。

11月18日(火)の正午の状況<硫黄島西方海上北上中>

航海距離 3087.1miles、速力11.6kt、 針路333°、風向NE、風力5、天候曇、

気圧1016.2Pa、気温22.1℃、水温25.5℃、風浪2

【11月18日の日報】 昨日の夜は、海況がおだやかだったため、揺れがひどくて寝不足気味だった生徒も久しぶりにぐっすりと眠れたようです。午前中は穏やかだったのですが、夕方くらいから急に風が強くなりました。波も高くなり、右前方から波を受けるため、船が上下に大きく揺れるようになりました。その影響で、速力も11ノット以上あったのが、8~9ノットに落ちることもありました。ある生徒は、「この速力だと、下関入港が遅れるんじゃないですか?」「楽しみにしていた下関での上陸が短くなりそう」と心配そうにしていました。約2週間ぶりの上陸なので、生徒たちはそれぞれ下関でやりたいことを決めているようです。「本屋で本を買いたい」「釣り実習で使うルアーを買いたい」など聞きますが、やはり「自分の食べたいものを食べたい」という声をよく聞きます。船の食事は決まったメニューなので、食べたいものが食べられません。やはり、店で注文して食べたいという思いは相当強いようです。食べたい料理で人気なのは寿司、ラーメン、牛丼です。船の食事は揚げ物が多く、鮮魚は出てこないので、私も回転寿司に行きたくなってきました。1ヶ月ぶりの日本を下関で満喫するとともに、外国に行っていたからこそ感じる日本の素晴らしさを実感してほしいと思います。

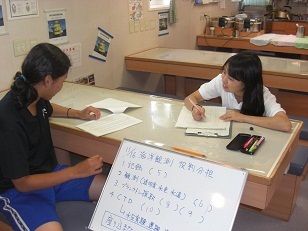

各教科から出ている課題もすでに終わった生徒がほとんどです。初めは下関入港までに終わるかどうか心配でしたが、ここ数日でエンジンがかかり、がんばっています。

船橋当直での見張り

主機関可動部への注油

11月17日(月)の正午の状況<南硫黄島西方海上北上中 >

航海距離 2805.7miles、速力11.1kt、 針路333°、風向NE、風力5、天候曇、

気圧1015.21Pa、気温25.2℃、水温26.2℃、風浪5

【11月17日の日報】今日も昨日に引き続き、若鳥丸は右舷側から大きなうねりを受けているため、よく揺れています。この揺れは生徒の安眠を妨げているようで、「朝に目が覚めたら体が痛い」「2時間ごとに起きてしまい、熟睡できない」といった声が聞こえてきます。しかし、この揺れも明後日の夜に豊後水道に入れば確実になくなります。もう少し我慢すれば揺れが無くなることがわかっているので、頑張ろうという気持ちになっているようです。

船酔いになっている生徒も数名おり、今日は食事当番になっていました。航海の前半は、「僕が船酔いの人の代わりに食事当番やります」といった声が出ていて、その生徒に甘えているところがありました。今日も船酔いで食事当番ができなさそうな様子だったのですが、周りの生徒からも「最後の食事当番ぐらいしっかりやれよ!」と声をかけられていました。確かに船酔いになっている生徒からすれば、船酔いになっていない元気な人にやってもらいたい気持ちになるでしょうが、自分でやらなければ成長する機会を失ってしまいます。私もつい「船酔いに甘えて悔しくないのか!」と大きな声を出してしまいました。生徒達には乗船実習をやり遂げた達成感と、今回の実習による成長を実感してほしいという思いで、乗組員と協力して指導していきたいと思います。

今日は、久しぶりに差入れでもらったアイスを生徒に配りましたが、とても喜んでいました。船酔いの生徒が数名いますが、下関入港まであと少しなので、気持ちを緩めないように気を付けてほしいものです。

各教科の課題を仕上げています。

船内の床磨き

2年生

残りの航海実習もあと7日となりました。境港に戻ってくる前に生徒たちに再度試練と向き合いながら、懸命に頑張っているようです。

11月16日(日)の正午の状況< 南硫黄島西方海上北上中>

航海距離 2523.5miles、速力11.18kt、 針路333°、風向ENE、風力4、天候曇、

気圧1011.2hPa、気温29.5℃、水温29.2℃、風浪5

【11月16日の日報】 昨日の夜からうねりが大きく、船は上下左右に大きく揺れるようになりました。ベッドで寝ていても、時々体に強い重力がかかったかと思うと、ふっと浮かぶような感覚に襲われます。日本が近づき、笑顔の多かった生徒たちも「この揺れは何日続くんですか?」「揺れが激しいので自分の部屋には戻りたくない(1号室)」などと言っています。しばらく凪が続いていましたが、再び船酔いになる生徒も5名程いました。

今日はうねりの大きい中、この航海2回目の海洋観測を行いました。前回、調子が悪かったCTDですが、今日も最初はうまくデータがとれていなかったのですが、乗組員の方に電池交換などの整備をしてもらうと、データがとれるようになりました。当初は水深1000mまでCTDを沈めて、水深ごとの水温・塩分を測定する予定だったのですが、メンテナンスやテストに時間がかかったため、半分の500mまで沈める形となりました。本日も透明度は40mもあり、観測した生徒達も「まだ透明度版が見えるぞ」と驚いていました。プランクトン観察も行い、太平洋の外洋でしか見られないようなプランクトンの発見を期待しましたが、今回の観察では、日本海でもよく見かけるプランクトンが多かったです。

下関入港に向け、残りの課題を仕上げたり、書き忘れた日誌を書いたりしている生徒が多くみられます。下関で上陸できるよう、船の揺れに耐えながらがんばってくれています。

プランクトンの採集

CTDによる観測

11月15日(土)の正午の状況<グアム南端海域北上中>

航海距離 2268.8miles、速力12.3kt、 針路333°、 風向East、風力3、天候晴れ、

気圧1011.4hPa、気温30.0℃、水温29.7℃、風浪2

【11月15日の日報】 生徒食堂の電子海図に、とうとう日本列島が表示されるようになりました。生徒たちは「日本が見えたから記念撮影しよう!」と喜んでいます。行きの航海でオーストラリアが電子海図に表示されたときも喜んでいましたが、やはり故郷の日本の方がうれしいようです。多くの生徒が、「日本に帰るまであと5日!」とカウントダウンを始めています。また、「携帯電話の電波が入るまであと4日!」と携帯電話の電波が入る日を心待ちにしています。10月20日から約1ヶ月電波が入っていません。ケアンズでも高額な電話料金を請求されないよう、使えない設定にしている生徒がほとんどだったようです。日本がどんどん近づき、楽しみにしていることが多いためか「最近は時間が経つのがずいぶん早く感じる」という声をよく聞きます。船内生活や船の揺れにも慣れ、充実してきている証拠なのではないかと感じています。 今日でこの航海中に計画していた船長講義と機関長講義が終了しました。深夜の当直明けで眠たそうにしていた生徒もありましたが、「きちんとした態度で講義を聞こう」「居眠りをしないようにがんばろう」と、普段とは違った姿を見せてくれました。こうした、学校とは違った一面を見せることができるのが、航海実習ならではのことだと思います。生徒の感想にも「講義を受けて疑問に感じていたことが理解できてすっきりした」というものがありました。今後も積極的に船の勉強をしていってほしいと思います。

朝の体操の様子

燃料噴射弁とピストンについての学習

2年生

11月14日(金)の正午の状況<グアム南端海域北上中>

航海距離 1953.9miles、速力12.1kt、 針路327°、 風向ENE、風力4、天候晴れ、

気圧1010.1hPa、気温29.5℃、水温30.2℃、風浪2

【11月14日の日報】

下関での入国審査を受けるのが6日後に迫りました。なかなか徹底できていなかった時間厳守や挨拶などが良くなり、日本への入国に向けての意識が出てきたように感じます。今日の作業では、若鳥丸の船内の壁拭き掃除を行いました。この作業によって、船内の壁がずいぶん綺麗になりました。私たちの次に若鳥丸に乗船する生徒は、来年の海洋科1年生が下関体験航海をする時だと思います。船に感謝の気持ちを持ち、後輩たちにも奇麗な若鳥丸を引継いでいってほしいと思います。 ここ2~3日ですが、生徒と進路の話をすることが多くなりました。生徒の中には「長期航海をしてみて、自分は日帰りができるフェリーに乗りたい」「漁船に乗ってもっと漁業体験がしてみたい」「将来はタグボートに乗りたい」など、この航海の経験を踏まえて自分の進路についてよく考えているようです。今までの卒業生もそうでしたが、この長期航海で自分の適性を見極め、進路について具体的に考えられるようになってきました。また、海の仕事のプロである若鳥丸の乗組員からも、「外航船を目指してみたらどうだ」「海上保安庁の巡視船もいいよ」などと、豊富な経験を活かしたアドバイスもしていただいています。この航海が終わり、3学期が終わるといよいよ3年生です。この航海は過酷な経験をしながら自分を見つめ、乗組員からいろいろな情報を得ることのできる貴重な機会であると感じます。残りの航海でも、さらに多くのことを吸収してもらいたいと思います。

壁拭き掃除

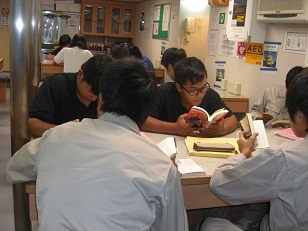

船内読書

2年生

生徒達の様子ですが海況も穏やかな為、船内での学習も随分と捗っているようです。

休憩時間には外の空気を思いっきり吸ってリフレッシュしたり、汗を流したりする生徒達も増えて来ているようです。

11月13日(木)の正午の状況<キャロリン諸島周辺海域北上中>

航海距離1656.5miles、速力11.4kt、 針路327°、 風向ESE、風力3、天候晴れ、

気圧1009.6hPa、気温29.5℃、水温30.4℃、風浪2

【11月13日の日報】 ここ数日凪が続き、船内は非常に過ごしやすいです。昨日は天体観測をして太平洋で見る夜空を満喫することが出来ました。また、今日はクジラやイルカが船の近くに現れて、船橋当直をしていた生徒を喜ばせてくれました。また、大きな魚の群れによって海面にしぶきが上がっており(カツオかマグロだと思われます)、もし若鳥丸が巻網漁船であれば大漁間違いなしといった状況もありました。

今日は、船長講義と機関長講義、海技士(機関)の模擬試験を行いました。前回行った模擬試験では、正答率が50%程でしたが、今回の模擬試験では正答率が80%と大幅にアップしていました。海洋技術コースの生徒は機関当直の時に、機関長や機関士の方から海技士試験の指導もしてもらっています。いつもはあまり積極的に学習しない生徒も、機関長や一等機関士の「少しでも多くの実習生に海技士の資格をとらせたい」という熱意が伝わって、必死に海技士の勉強をしていました。今日の模擬試験の結果を機関長に報告すると非常に喜んでいただきました。今日の生徒の感想には「海技士の模擬試験で高得点が取れ、勉強した甲斐があった」、「次の模擬試験では満点を目指したい」というものがありました。生徒たちに多くの大人が関わることのできる船内だからこそ、資格試験のきめ細やかな指導が可能なのだと感じています。2月に広島で行われる海技士試験で1人でも多くの生徒が合格し、生徒に若鳥丸に行って合格の報告をしてもらいたいものです。

船橋当直(コンパスデッキ)

発電機のストレーナ掃除

11月12日(水)の正午の状況<太平洋北上中>

航海距離1389.9miles、速力11.4kt、 針路327°、 風向West、風力3、天候晴れ、

気圧1009.0hPa、気温29.9℃、水温30.4℃、風浪2

【11月12日の日報】 昨日の23時頃に赤道を通過して北半球に入りました。その時の船橋当直は作野と島田でした。船橋で作野とGPSを見ていましたが、赤道を通過する時に、

緯度が00°00′.000を表示しました。嬉しくて生徒とハイタッチをしました。

今日は手すり磨きの作業をしたのですが、生徒たちは今までの作業で一番がんばっていたと感じました。時間内は一生懸命ヤスリで手すりを削ったり、ニスを塗ったりしていました。昨日のミーティングで、「今日の海洋観測の時の態度ではダメだ。生徒のための実習なので、目の前の仕事に真剣に向き合ってほしい」という話をしました。船長からも同様の話をしていただきました。今日の作業のがんばりは、生徒たちがその言葉に応えてくれたと感じました。航海日数も長くなり、環境への慣れやホームシック等が重なって、気持ちが後ろ向きになりがちですが、航海の仕上げの時期に来ています。胸を張って境港に帰ることができるように、もうひと踏ん張りして欲しいと思います。

航海日誌に正午位置を記入

手すり磨きの作業

2年生

11月11日(火)の正午の状況<太平洋北上中>

航海距離1107.7miles、速力12.4kt、 針路327°、 風向West、風力1、天候晴れ、

気圧1009.7hPa、気温30.4℃、水温309℃、風浪2

【11月11日の日報】

今日は朝から凪で、ほとんど船が揺れていませんでした。そして、正午にはまさに鏡のような海面となりました。行きの航海の赤道付近は波やうねりが大きく、生徒たちは「赤道は風が吹かないから凪になるはずなのでは?」と疑問に感じていましたが、今日は赤道らしい海面を見せることができてほっとしました。生徒達も「つるつるの海面だ!」と驚いていました。 天候も良かったので、良いコンディションで海洋観測をすることができました。透明度を測ったところ40mもあり、生徒も驚いていました。また、プランクトンネットでプランクトンを採集しましたが、集めた海水も透き通っています。境港の海でプランクトンネットを引けば、ネットで集めた海水は大量のプランクトンで白く濁って見えるため、ここまでプランクトンが少ないのかと感じました。この透明度の高さはプランクトンの少なさと関係が高いことが理解できたことと思います。また逆に、境港周辺の美保湾や中海はプランクトンが豊富だからこそ、多くの魚介類の餌となり、よい生息場所となっていることがわかります。CTDによる水温と塩分の測定も行ったのですが、CTDの調子が悪くデータを得ることが出来ずに残念でした。

生徒の健康面ですが、1名が午前中に喘息の症状となりました。船内に常備してある喘息の薬を服用させることになりました。服用後は症状が治まり、楽になったようです。

透明度の測定(なんと40m)

正午には鏡のような海面になりました。