今年は感染症対応のために様々な行事や大会が中止になり,子供達が目標を持ってがんばり,その成果を発揮する機会がなかなか得られない状況にあります。その中で,感染対策を講じ簡略化した内容でしたが,八頭郡小体連陸上大会が開催できたのは,参加した子供たちにとって本当に貴重な体験になったことと思います。大会開催に向けて計画・準備・運営にご尽力いただきました先生方、大会開催にご理解いただきました保護者の皆様に心より感謝申し上げます。大会会場となった八東小学校のグラウンドに郡家東小学校のピンクのユニホームが躍動しました。参加した全ての子供たちは自分の力を精一杯発揮していたと思います。競技力だけでなく,大会での礼儀やマナーなども素晴らしく,競技者として一流のふるまいを意識して大会に参加できたように思います。まさに,「心・技・体」が高いパフォーマンス発揮の鍵となりました。

8月7日にマチコミメールで5年と6年の親子学習会の延期または中止について連絡しました。現在、県内では新たな感染が見つかっていませんが、判断する時点の感染状況が実施の可否に大きく影響しています。

2学期の学習や学校行事のあり方について、安全安心を原則とし、その上で子供達のために何ができるか判断し決定していく必要があります。4年生の山の学校は、宿泊は5年6年で体験できること、悪天候なら延期して確実に登山経験ができることなどを考え、日帰りでの氷ノ山登山経験としました。参観日は6月参観日と同様に開催する予定です。6年生の修学旅行についても保護者説明会でのご意見を参考にしながら実施していきたいと考えています。

1学期終業式では、「積小為大」こつこつと小さな努力を積むことが成長につながることを子供達に話しました。読書、夏休みの課題、すらら学習、習い事やスポーツクラブ、家での手伝い等、子供達それぞれに小さな努力を積み重ねたことがあると思います。また、ゆっくりしすぎて、思うようにやりたいことができなかったという人もいることと思います。夏休みの一番の目的は、ゆっくり休んで心身のリフレッシュを図ることです。「しっかり休めたから、今日からがんばろう。」と気持ちを切り替えて2学期をスタートさせたいと考えています。

子供達の元気な声が学校に戻ってきました。学校に子供達が元気に登校してくることは当たり前のことのようですが、実はとても有り難いことだと改めて感じています。夏休み中、感染症と熱中症への警戒は必要でしたが、洪水や地震などの自然災害もなく、子供達は日々、地域の皆様や家族の皆様に見守られ、事故や事件に巻き込まれることなく安心安全に過ごせたことに感謝いたします。

さて、今年の夏は新型コロナウイルス感染症への警戒、その上、酷暑続きで外出等を控えられたご家庭も多かったかと思います。いまだ35℃を越える猛暑日が続いており、その中での2学期開始です。感染症予防対策と熱中症予防対策を同時にしていく必要があります。

感染症予防対策として、引き続き学校では3密(密接・密集・密閉)への配慮、マスク着用、手洗いとうがい、共用部分の消毒等に取り組んでいきます。また、ご家庭では毎朝の検温、健康チェックをお願いします。

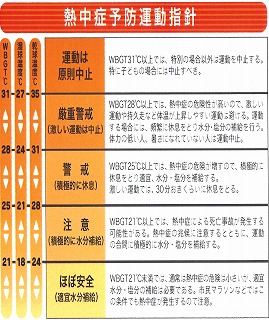

熱中症予防対策として、エアコン使用、帽子着用、水分補給、WBGT指数測定により熱中症予防運動指針に沿って外遊びや体育等の制限、かがやき広場でのミストシャワーや散水等に取り組んでいきます。早く気温が下がり、すがすがしい秋晴れのもとで過ごせるように心から願っております。

子供達が楽しみにしていた夏休みが始まります。夏休みが、安心・安全に過ごせ、何かにチャレンジすることができたという夏休みになるように願っています。

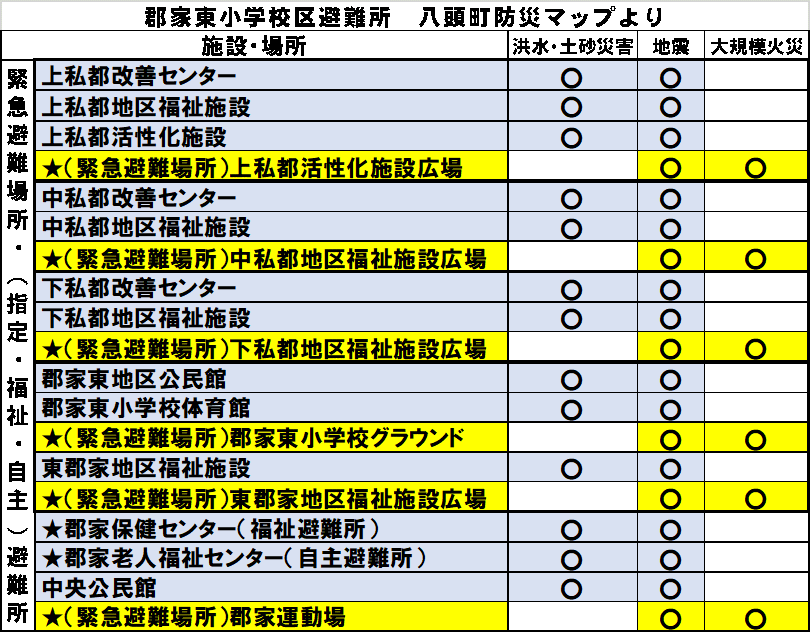

7月初旬に九州地方では大雨による洪水・土砂崩れなどが相次ぎ、甚大な被害をもたらしました。想定外という言葉がよく聞かれますが、八頭町でも想定外の災害に備えておく必要があります。夏休みなので子供だけで過ごす時間も多くなります。子供だけでいるとき、裏山が崩れるかも、私都川が氾濫するかも、大地震が発生するかもと災害を身近で起こりうるものと想定し、各家庭で万一の場合どこに避難するのか避難場所を確認しておいてください。また、子供達が事件や事故に巻き込まれることがないように願っております。特に、道路への飛び出しや自転車運転中の事故が絶対にないように繰り返しご指導願います。休業中の生活や学習のきまりをまとめた「夏休みのくらし」を再度お読みいただき、安心で安全な夏休みを過ごせるようにお願いいたします。万が一、事件や事故が発生した場合、すぐに警察に(郡家警察署72-0110 稲荷駐在所23-9096)通報してください。あわせて学校(73-0010)にもご連絡をお願いいたします。警察の指示のもとで、各機関と連携しながら対応いたします。さて、夏休みはいろいろなことにチャレンジする時間があります。作品作り、読書、植物採集など、夢中になって時間を忘れるくらいの経験を1つでもしてほしいと願っています。コンクール等にも積極的に応募しましょう。目標をもつこと、チャレンジすることが心のエネルギーになります。いろいろ考えていたけれど、できないまま終わってしまい憂鬱な気持ちで夏休みの終わりを迎えることがないように願っています。

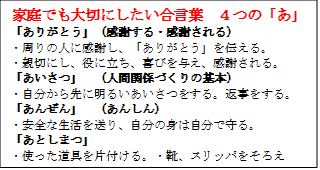

新型コロナウイルス感染症流行により参観日や運動会等が中止になるなか、子供達は今できることを学級会で話し合い、なかよし集会やミニ運動会、フレンズリレーなど創意工夫されたイベントを各学年で生み出しやりぬくことができました。さすが、「つながる子 うみだす子 やりぬく子」の郡家東小学校児童です。各係や委員会からも学級や学校をよくするための提案が様々出されました。輝く瞳がたくさん見られた1学期でした。さて、いよいよ楽しい夏休みが始まります。夏休みにもぜひ、「つながる子 うみだす子 やりぬく子」を意識して過ごせるように願っています。また、合言葉4つの「あ」にも家庭で取り組んでいただければと思います。夏休みは家族の一員として役割を果たし、「ありがとう」がいっぱいの夏休みになることを期待しています。

夏休みを目前にして、気になる点があります。ゲームやネット動画視聴等に多くの時間を費やしている児童はいないかということです。すらら学習や調べ物などでのネット活用はよいのですが、ゲームや動画視聴は中毒性があり危険です。昨年、世界保健機関(WHO)は「ゲーム障害」を精神疾患として認定しました。昨年10~20代の約3割が平日に2時間以上ゲームをしていることが全国的な実態調査結果として公表されました。平日のゲーム時間が長くなるほどに日常生活に悪影響がでてもゲームを続ける依存性が高くなります。WHOによるとゲーム障害とは

① ゲームをする頻度や時間などを制御できない。

② 日常生活の興味や活動の中でゲームの優先度が高い。

③ 悪影響が出てもゲームを続け、自分自身や家族、社会、教育、仕事などに支障を来す。」

といった症状が認められるそうです。こういった症状が12カ月続いた場合に依存症と診断されるそうです。各家庭でゲームやネット使用時間の制限をよろしくお願いします。

新型コロナウイルス感染症対策には、自らを感染から守るだけでなく、自らが周囲に感染を拡大させないことが不可欠と言われています。そのためには、ひとりひとりの心がけが何より重要です。新しい生活様式の実践例が示されましたが、これからは自身や周りそして、地域の状況に応じて実践していく必要があります。この考え方は、今年度より完全実施となった新学習指導要領の考え方に通じるものがあります。時代の変化の中で子供たちが様々な変化に積極的に向き合い、他者と協働して課題を解決していくことや、様々な情報を見極め、情報を再構成するなど新たな価値につなげていくこと、複雑な状況変化の中で、目的を再構築することができるようにすることが求められています。学校は、”よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る”という目標のもと未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力等」を家庭や地域社会と協力して、教育活動の充実を図って参ります。ご家庭でも、これからの社会の担い手となるお子さんが何のために何を学ぶべきなのか、考えてみてはいかがでしょうか。

1.人権としての教育(学力向上) 2.人権についての教育(人権意識の向上) 3.人権が尊重される教育(仲間づくり)

これは人権教育の3本柱です。どれも大切な柱ですが、今、子供達に特に意識してもらいたいのは、人権が尊重される教育(仲間づくり)です。何か悩んでいる友達、困っている友達がいたら、自然と手助けできる、話に耳を傾けることができる。子供達にとっては大人からのサポートよりピアサポート(仲間によるサポート)が大きな力になります。子供達にとって仲間との結びつきは毎日の生活において大きな意味を持ちます。学校だけでなく、様々な集団の中で、友達とのつながりを積極的に深め困っている友達を手助けするなど、ピアサポートを意識して行動できる児童を育てていきたいと思います。