卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。卒業証書を受けとる態度、表情から中学校進学への決意を感じました。郡家東小学校は、豊かな自然に恵まれ、温かい家庭や地域の皆様が支えてくださるすばらしい学校です。その環境のもとで皆さんは、本当に誠実で頼もしく、そして心温かい人に育ちました。

令和2年度は新型コロナウイルス感染症流行により、運動会中止、修学旅行の県内実施の他、様々な場面で例年通りに行えないもどかしさがありました。そんな状況でも、六年生の皆さんは、友達とつながり、アイデアを生み出し、協力して学校生活を楽しく豊かにする活動をやりぬきました。

毎朝、先頭に立って「おはよう」の挨拶を広げてくれました。いつでも友達に優しく関わり、温かで安心できる学校を築いてくれました。一年生を迎える会、色別対抗ハッピーリレーやなかよし班活動、エンジョイ集会、委員会のサプライズイベントなどなど、学校生活を楽しくするために様々なことを企画し、取り組みました。かがやきキッズDAYでの修学旅行の学習発表では、表現力や構成力など能力の高さに感心しました。なかよし班活動で下級生をまとめる姿には頼もしさを感じました。エンジョイ集会での六年生の歌やダンスの発表には、目標に向かって取り組む誠実さを感じました。

皆さんが見せた自分達で楽しく豊かな学校生活を築こうという姿は本校のすばらしき校風です。最高学年としての役割をしっかりと果たそうとした姿で、自分達で楽しく豊かな学校生活を築くという校風を在校生に伝えることができたと思います。ありがとうございました。

さて、卒業にあたって、皆さんに二つお願いがあります。

一つ目は感謝の気持ちを伝えるということです。皆さんは一人で育ったわけではありません。家族先生、地域の皆様、教育委員会をはじめ八頭町の子供たちを応援してくださっている多くの方々に支えられ、今の姿があるのです。特に、日々当たり前のように皆さんの生活を支えてくださっているお家の方に六年間の成長を振り返り、感謝の気持ちを伝えてください。

二つ目は、郡家東小学校が大切にしている「つながる、うみだす、やりぬく」の3つを忘れないでほしいということです。この3つは、中学校でも高校でも社会に出ても、大切な力となります。いろいろな人とのつながりの中で多くのことを学び、そこから新たなアイデアや考え方をうみだし、夢や目標に向かって一つ一つやりぬいていきましょう。「積小為大」について何度かお話しました。小学校6年間、一日一日の積み重ねで、皆さんはこんなに立派に成長しました。これからも小さな事でもこつこつとやりぬき、一日一日やるべきことを積み重ねていくことで確実に成長していってくれることを願っています。

この6年間に皆さんは様々な経験を通して多くのことを学び、確かに成長してきました。しかし、成長の勢いを緩めてはいけません。15の春はすぐそこです。4月からは中学生として、より専門的な学習が始まります。部活動や生徒会、学校行事など、生徒自身で運営していくことが増えるでしょう。そして、あっという間の3年間を過ごし、高校受験の15の春。一人一人自分の人生に向けての旅立ちです。「一日一生。一日は貴い一生である。」という言葉もあります。積小為大の心を忘れないで、一日一日を大切に過ごしてください。29名の卒業生の皆さんが、中学校で、一層活躍・成長されることを心から願っております。

保護者の皆様、本校教育に対し、いつも温かいご理解とご協力をいただき心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。

「江戸しぐさ」に関する講演の中で、江戸の人々は「仕事は私事、働くは傍楽」と考えていたとの話を以前に聴いたことがあります。働くということは「傍(ハタ)楽(ラク)」であり、自分のまわり(傍)を楽に楽しく(楽)することなのだなと強く心に残りました。自分のちょっとした行いで家族や友達などが少しでも楽に楽しく過ごせるようになればうれしく思いますし、さらに「ありがとう」と感謝されると自己有用感・自己肯定感も高まります。

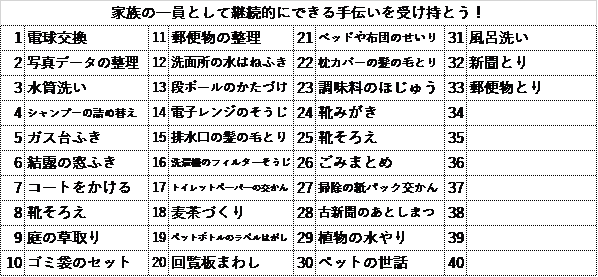

12月に行った児童アンケートでは「人の役に立つ人間になりたい」と95%の児童が回答しています。一方、保護者アンケートでは「継続的に手伝いをさせている」との回答は56%とあまり高くない回答でした。子供たちが生活自立・社会自立に向けて、日常生活で自分で行えることを増やしていくことは大切です。家庭で学校で、あるいは地域でも子供たちが頼られる存在となるように意図的に活躍の場を広げていく必要を感じています。

主体的で適量の家事分担は、家庭における子供たちの自己有用感を得るには有効だと考えられます。ぜひ、家族で具体的な家事内容について話し合い、子供たち自らが決めた役割を主体的に行えるようにお願いします。「継続的に手伝いをさせている」での保護者アンケートの回答が高まるように願っています。

2月9日に学校評議員会がありました。学校評価アンケートの結果をもとに、1年間の学校教育の状況や家庭での子供たちの状況について話し合いました。評議員の皆様からは、手伝いに関して「名前のない家事」もあるが、家庭にある「名前のない家事」を家族で認識し、それを子供が行うことで「家庭で手伝いをしている」との認識が高まるのでは・・・との提言をいただきました。また、児童の作品に一人一人に向け教師の言葉が添えられていることで子供の自己肯定感につながっている。子供のときに褒められたこと、認められたことは大人になっても心に残っていると子供のよい行動や表現を認める言葉の大切さについても提言をいただきました。そこで、提言の一つ「手伝いや家事」を含め、働くということについて考えてみました。

今年は2月2日が節分、2月3日が立春です。節分には、豆まき、恵方巻き、柊鰯などの風習があります。新たに迎える春には、たくさんの福がきてくれるように願い、恵方巻きを食べたり「鬼は外、福は内」と豆まきをしたりするご家庭もあるのではないでしょうか。

さて、「笑い」にも福を呼び込む力があります。「笑う門には福来る」とのことわざにもありますが、笑いは自分の気持ちを朗らかにし明るくしてくれます。また、周りの人も自然と笑顔になれます。人は笑うことによって脳内にエンドルフィン、ドーパミン、セロトニンといったホルモンが分泌されるそうです。エンドルフィンは多幸感を、ドーパミンはやる気やプラス思考を、セロトニンは心地よさや穏やかさを、生み出してくれるホルモンだそうです。また、ドーパミンの分泌によりストレスに関連したホルモンの分泌が抑えられ、ストレスが軽減されるそうです。笑いで脳内に分泌されるホルモンにより心の安定、脳の活性化、血行促進筋力アップ、ストレス軽減などが図られ、まさに「笑う門には福来る」です。

一方、涙にはストレスに関連したホルモンが含まれており、涙を流すことでその量をコントロールしているそうです。人にとって「笑う、泣く」などの感情表現が心の安定を図る上で大切なのですね。コロナ禍で何だかもやもやした気分を吹き飛ばすために、腹を抱えて思い切り笑いたいですね。感動して涙を流したいですね。せめて笑顔は絶やさないように・・・。

5年算数ではプログラムで正多角形を描く学習を行います。アプリとしてはスクラッチが有名ですが、5年生はプログルを使ってプログラミングを行いました。6年生は2月中旬に理科「電気の利用」の学習で信号機の点滅プログラムや人を感知してブザーがなるプログラムなどを作成します。日常生活で使えるプログラムも比較的簡単に創ることができます。一人一台貸与されるタブレットではGoogle for Education(G-Suite)のソフトを使って、文書作成、プレゼン作成、表計算ソフトをはじめ、オンライン学習などができるようになります。タブレットを学習用具(文房具)として活用し、様々な学習作業を素早く効率的に行えるように使いこなすことが求められます。「すらら」学習は現在も活用できます。IDとパスワードを入力して、まとめ学習に使いたいですね。とにかく使い慣れること。家庭でのサポートをお願いします。

早朝冷え込む中、たくさんの児童が児童玄関前で「おはようございます」と次々に登校してくる友達に声をかけています。困っている友達に優しく声をかけて手助けしている児童もいます。掃除の時間になったら、黙って一所懸命に掃除をしている児童もいます。校外学習などで他学年が出かける際には、多くの児童が手を振って見送りをしています。学級会や代表委員会では児童が主体的に話し合い、決まったことを実践しています。当たり前の姿のように思われますが、実はこれが有り難く、これらが自然に行える子供達のすばらしさを感じています。

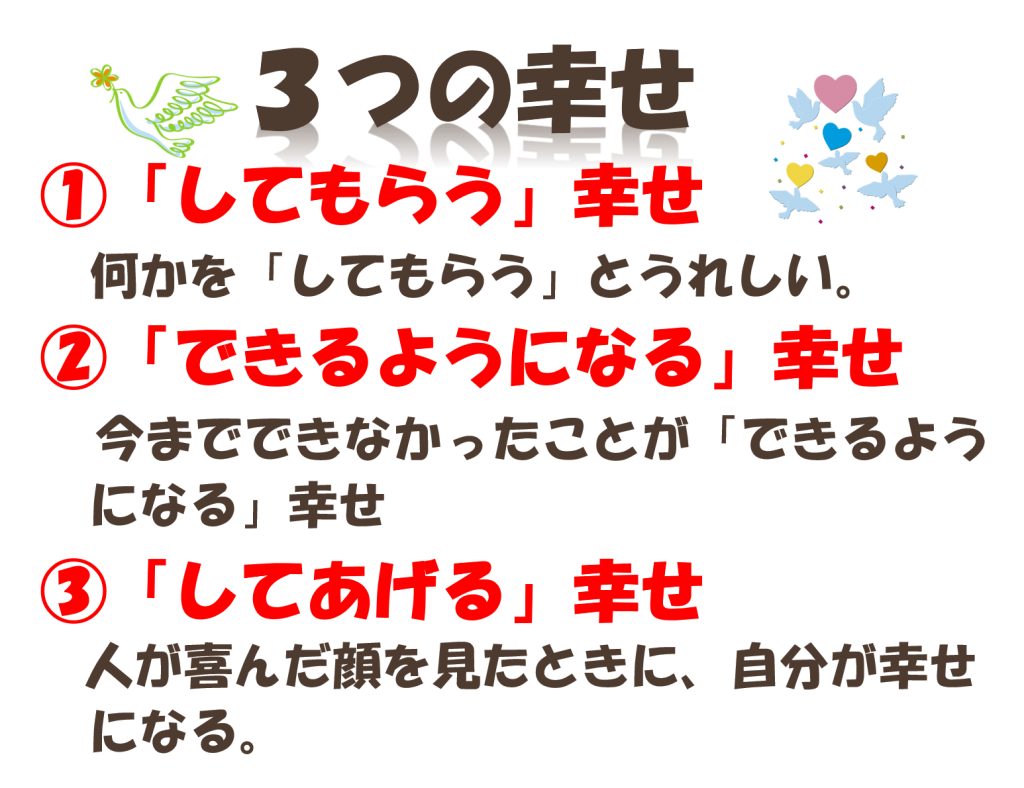

2学期終業式で3つの幸せについての話をしました。その中で特に、「してあげる」幸せを大切にして、家庭や地域でたくさん「してあげる」幸せを味わってほしいとお願いしました。「他者を幸福にすることは、一番確かな幸福である」という格言もあります。人に喜ばれ感謝されることで、自尊感情や自己有用感が高まり、幸せを感じることができます。学校では素敵な姿や行動をたくさん見せてくれる子供達が、さらに家庭や地域でも得意のサプライズを仕掛け、家の人や地域の人を驚かせ喜ばせ感謝されるように活躍してくれるのではないかと仄かな期待を抱いています。コロナ禍で気分も塞ぎがちになってしまう今、家庭や地域を明るく元気にしてくれるのは子供達の存在です!

多くの子供達が県内の各種コンクールですばらしい賞を多数受賞しています。郡家東小学校の子供達の才能には驚くばかりです。また、これらは保護者の皆様、そして先生方の指導・助言があってこその受賞だと思います。ありがとうございます。これからもいろいろとチャレンジして自分の力を試してみましょう。

○いじめ・非行・犯罪防止標語コンクール

いじめ防止標語の部 最優秀賞 5年児童

○「わかば」作文コンクール

最優秀賞 鳥取県知事賞 2年児童

優良賞 JA次世代支援対策会議委員長賞 4年児童

○鳥取県小中学生科学研究表彰

県教育長賞・東部教育局長賞 6年児童

○県児童生徒地域地図発表作品展

県小学校教育研究会社会部長賞 3年児童

○JA交通安全ポスターコンクール

銀賞 5年児童

○「あじさい」作文/詩コンクール

作文の部 入選 2年児童 2名

詩の部 佳作 2年児童 2名

○わくわくホッケーフェスティバル2020

準優勝 「ひがシーズ」

○ジュニア県展(絵画・デザインの部)

教育長賞 2年児童・4年児童

奨励賞 5年児童

入 選 1年児童 3名

2年児童 4名

3年児童 1名

4年児童 3名

5年児童 4名

「一日の計は朝にあり」「一年の計は元旦にあり」と言います。日々の生活を充実させるためには、夢や目標をもつことが大切です。それは「夢や目標をもっていること」自体が人の潜在能力を動かすエネルギーとなり、毎日を元気に過ごすための力となるからです。3学期の始業式でも子供たちに「今日は○○しようという目標をもつとやる気が出るよね」と話しました。実現可能な今日または今年の目標(やるべきこと、やってみたいこと)をもち、取り組んでいくことが毎日の充実につながります。忙しくしているときこそ充実感を感じるのは、達成すべき目標があるからですよね。さらに、子供たちには「失敗してもOK。チャレンジしよう」と話しました。メジャーリーグで活躍しているイチロー選手も5打席連続で凡打を打ったときに、自分のバッティングに開眼したのだそうです。失敗をして失敗の理由がわかったとき、成功への道が開けるのです。「失敗は成功のもと」とはよく言ったものです。