11月10日(水)に第2回学校運営協議会を開催し、8名の委員の皆様に御出席いただきました。

会に先立って6限の授業を参観していただき、3年生の課題研究の授業で鳥商デパートの準備を進める様子などを御覧いただきました。

会議では、まず本年度前期の教育活動全般について、学校自己評価(中間評価)、進路決定状況、行事、生徒の学校生活の様子などを学校側が説明しました。

委員の方々からは生徒が表情明るく学習に向かっていること、企業に出向く取り組みを行っていることなどを評価していただきました。また、今年度から1年生に導入されたタブレットの有効な活用方法、早期離職を防ぐための方策等について、御意見、御助言をいただきました。

11月9日(金)、税に関する作文コンクールの表彰がありました。本校2年新本莉子さんの作品が鳥取税務署長賞に選ばれ、鳥取税務署長唯間秀隆様より新本さんに賞状と副賞が授与されました。新本さんの作品は、小さい頃に自分の所持金で買い物をしたところ消費税が加算されて買うことができなかった経験を交えながら、税のことを調べて書いたとのことでした。作品は今後図書館やイオン等に展示されることになっています。表彰の後、同席された税務署の職員の方をまじえて懇談しました。

11月8日(月)学校説明会(中学校職員対象)を開催しました。

東部地区各中学校より3年進路担当の先生方を中心に校長先生を含め25名の御出席をいただきました。6時間目の授業を見ていただいた後に全体説明を行い、岩田校長より鳥商教育の目指すもの、今年度の活動状況、本校を取り巻く環境と本校の果たすべき役割、求める生徒像について説明申し上げ、続いて徳田進路指導部主任より進路状況と進路決定に向けての本校の取組を説明させていただきました。全体説明の最後に今年第28回を迎える鳥商デパートの経営委員会の代表が今回のテーマ設定、今年度の開催規模について、各部門の取組などについてスライドを用いて紹介しました。

全体説明後は本校各中学校担当職員と在籍する各中学卒業生の状況について懇談いただき散会しました。

御出席くださいました中学校関係者の皆様ありがとうございました。就職、進学ともに幅広く対応し地域を支える若者を育成する本校の特色を、各校中学生、保護者の方々、そして職員の方々に伝えていただきますようお願いします。

11月4日(木)に1年進路講演会を行いました。昨年度に引き続き講師に本校OBでもあるファイナンシャルプランナーの伊木恭憲さん(株式会社そうだんひろば代表取締役)をお迎えし、鳥取と東京での暮らしを比較してのライフプランについてお話いただきました。 一人当たりの収入が多く一見豊かな暮らしのできそうな東京と地元の鳥取を、子育てのしやすさ、通勤時間、交通事故の件数などの指標で比較することで、地元で暮らし働くことにメリットがあることを知らされました。また、人口減少社会ではあるが地元の企業は減っておらず、選択肢はむしろ多いということに気付かせていただきました。

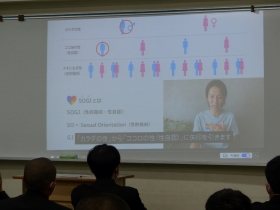

10月28日(木)人権教育公開LHRを行いました。各学年の内容は次のとおりです。

1年:LGBTs(LGBTQ)について理解し、性の多様なあり方を考える

2年:障がい者問題を通して自らのものの見方・考え方をふり返る(3)

~特別支援学校の先生方との交流を通して考える~

1年生は、11月11日(木)に予定されている人権教育講演会の講師である藤原和士さんの動画を視聴しながら、性的マイノリティについての知識を深めました。

2年生は、10/11(月)に聾学校を3組の代表が、10/14(木)に盲学校をその他のクラスの希望者がそれぞれ訪問し、その内容を報告しました。そして公開LHRには、鳥取盲学校の舛田先生・前田先生、鳥取聾学校の尾田先生にご来校いただき、お話をお聞きしました。生徒たちは積極的に質問を投げかけ、先生方もていねいにお答えくださいました。