令和元年10月16日(水)に、「科学を創造する人財育成事業」が行われました。台風で延期したため、今年度は各分野の科学実験と数学コンテストのみの実施でした。

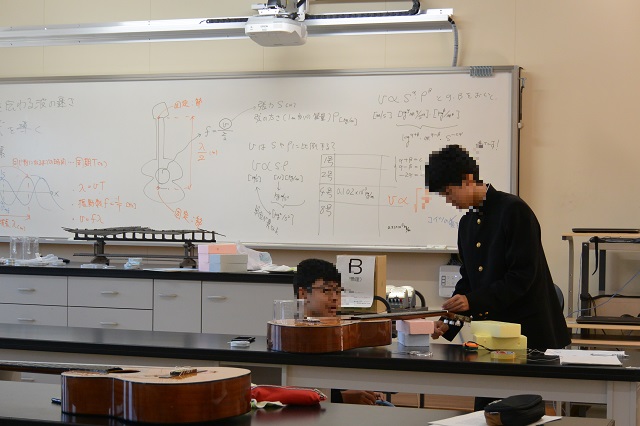

物理分野では、弦を伝わる波の速さが√(S/ρ) に比例することはディメンジョン解析からわかるが、比例定数が決定できないため、実験によって比例定数が1であることを確認しました。実験方法の概略を示し助言はしますが、それぞれのグループで独創的な工夫をして課題を解決することを目指します。人数が8名と少なかったこともあり、チーム同士も知恵を出し合い手分けして結果までたどりつきました。指導助言の教師も含めて、全員1チームで課題に取り組む楽しさや頼もしさを感じられました。

化学分野では、水溶液を用いた実験をしました。候補名が与えられた水溶液4種類Aと、未知の水溶液9種類Bを用いて、Aの水溶液を特定した後、Bの溶液にそれぞれどのような陽イオンが入っているかをつきとめる実験でした。実験方法は自由で、定められた課題に取り組みました。図説資料や教科書を用いてグループで考える時間が長い所もあったが、"とりあえずやってみる"ということの必要性に気が付いてくれる生徒もいました。進めていく中で、課題は何なのかを把握し、計画を立て直す姿も見られました。

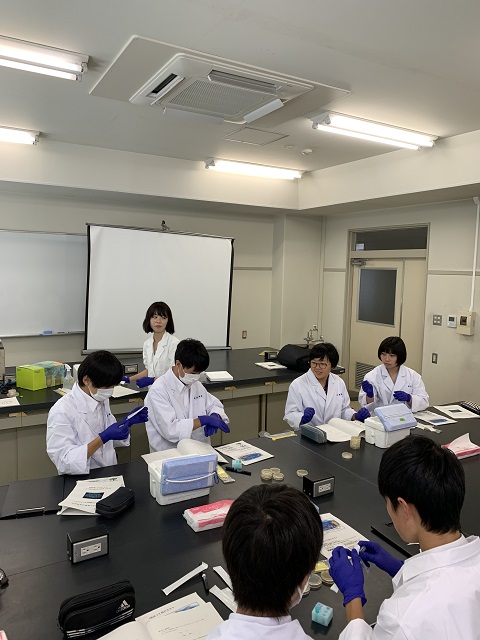

生物分野では、「法医学者として,犯行現場(たまごを食べた犯人)から採取されたDNA サンプルと5 人の容疑者から得たDNA サンプルを比較することにより、犯人を識別する」というストーリーに沿って、環状のプラスミドDNA をヒトDNA と見立て、2 種類の制限酵素によって処理して得られたDNA 断片の電気泳動パターンを分析し、5 人の容疑者の中から犯人を見つけ出す実験をしました。高校生物における実験では用いない器具を多く用いたため、参加生徒2人に対して、1人の自然科学部部員を補助員として付け、実験の手技のサポートをしてもらいました。生徒同士の教え合いの姿が見られ、手技に集中するのではなく、実験の内容、解釈を考えている参加者が多く、主体的な学びの雰囲気で行えました。

地学分野では、実際に岩石中から化石を取り出し、取り出した化石が何であるかを特定しました。2人1組で協力して、楽しく取り組んでいました。また、様々な資料を基に考え、化石の特定を行うことができました。最後まで集中して取り組み、1人1つは化石を手に入れることができ、充実した実験ができました。

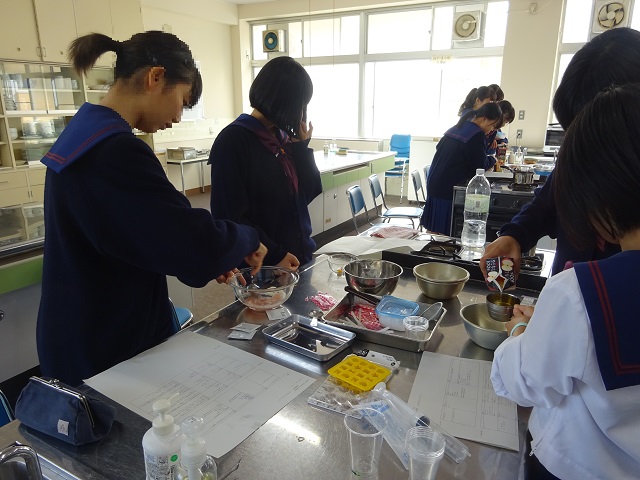

家庭科分野では、分子ガルトロノミーの実験として、ジュース作りと食感の違いによる味わいの変化を知るために、ボバ、グミ、ゼリーの3種類を用いて調べました。生徒たちは、協力して作業に取り組み、実験を楽しんでいました。「同じジュースに、いろいろな添加物を入れることで、それぞれ少しずつ違う固まり方をするのがおもしろかった。」「簡単に市販のレモンティーのようなものができた。」等の感想も出ました。

情報分野では、C++を使って基本的なゲーム(ブロック崩し)を作りました。コマンドの意味を考えながらプログラミングすることが重要で、生徒たちは、静かに集中してコーディングしていました。1度できあがった人は、ブロックの色や向きを変えるなど、自分なりにアレンジを加えていました。コマンドを入力する新鮮さ、楽しさを感じることができたと思います。

地歴分野では、学校周辺の史跡を巡り、普段は見過ごしている勝田町の歴史について、その機能や役割に注目しながら考察し、最後に勝田のキャッチコピーを考えました。生徒たちの考えたキャッチコピーとして「不思議がいっぱいのまち、勝田」「歴史、過去を大切にする、勝田」「神様たちと共に住むまち、勝田」等が出ました。

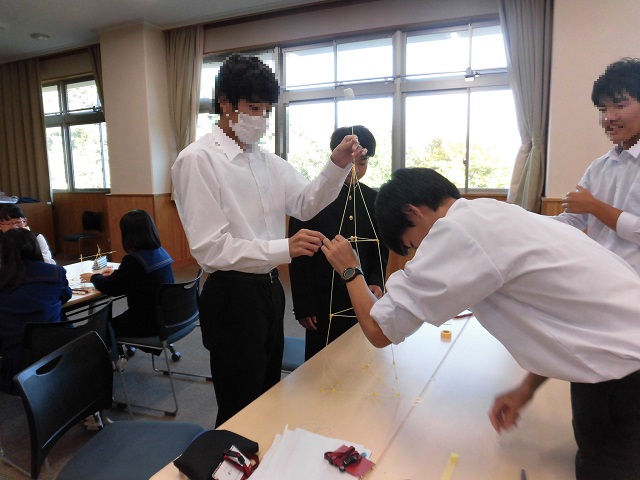

マシュマロチャレンジでは、パスタと決められた長さのひもとテープを用いて、頂上にマシュマロをのせる(もしくは刺す)塔を作りました。チームでより高い塔を作るために、試行錯誤していました。生徒たちは、マシュマロチャレンジを行うのは初めてで、楽しみながら制作を行いました。簡単そうに見えるが、マシュマロを支えるための強度とバランスがとれる塔を作るのは、意外と難しいのですが、チームで何度も挑戦して、世界記録99cmに近づく94cmの塔を制作したグループもありました。

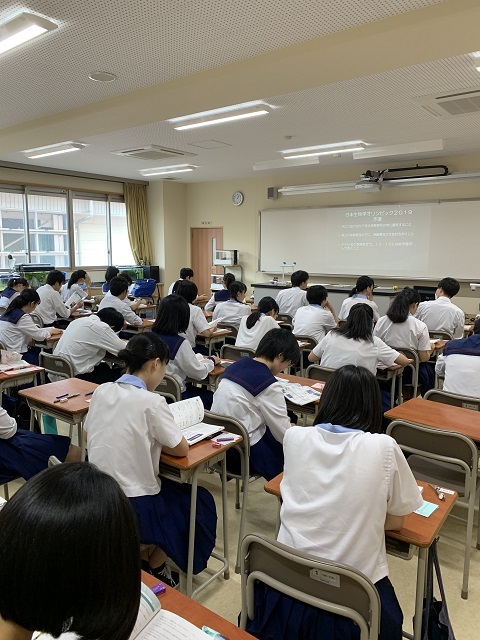

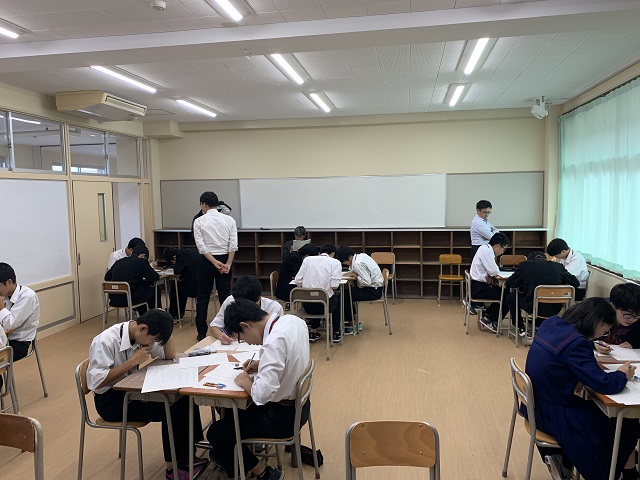

数学コンテストでは、3人1組のグループに分かれ、難易度ごとに分類された問題を制限時間以内に解き、その時間を競いました。すべて高校1年生までの知識で解ける問題ですが、数々の難問に、生徒は苦労していました。3人で協力して問題を解くことは、普段ではあまり経験できないことなので、新鮮さもあり、楽しそうにコンテストに挑戦していました。この数学コンテストで終わることなく、様々な事にチャレンジする姿勢を持ち続けてほしいと思います。

令和元年9月19日(木)、20日(金)に、生命科学コース1年次生40名が、1泊2日で岡山大学研修に行きました。

19日(木)は、午後から岡山大学で、5つの分野に分かれて、科学実験を行いました。

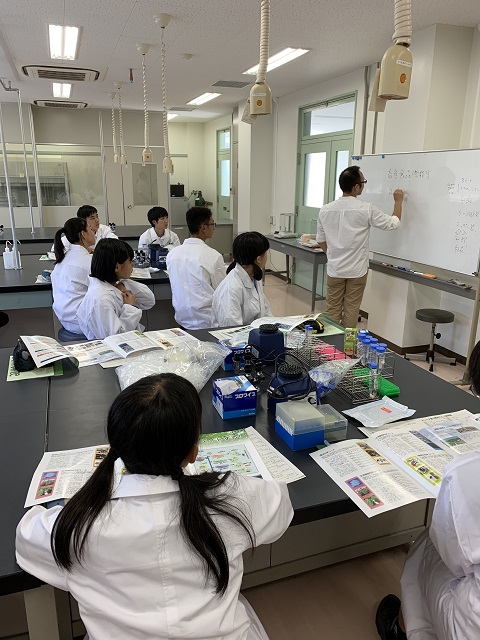

1 理学部生物学科 西村美保 助教による、「光合成を見る」実験をしました。様々な植物から、緑色の成分を抽出し、ろ過した後に、その溶液にLEDライトを当てて、どのような結果になるのかを見る実験でした。生徒たちから、「普段触ることができないような実験機器に触れることができて、とてもいい経験ができた。」等の声が聞けました。

2 環境理工学部環境物質工学科 新 史紀 助教による、「ナイロンを合成し、ポリマーができる仕組みを学ぶ」実験でした。難しい実験で、失敗をしてしまった生徒もいましたが、その経験をすることで、「プラスチックを作るのはとても難しいことなのに、自分たちは普段から、それを簡単に使い捨ててしまっているのかと、改めて考えました。」等の環境問題を考えるような声があがりました。

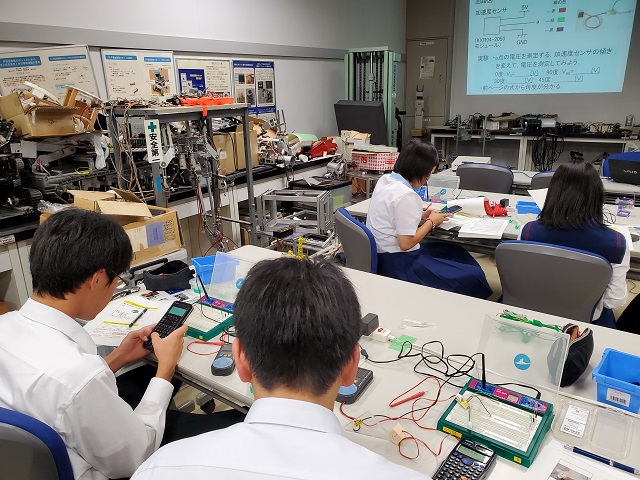

3 学部機械システム系学科 永井伊作 助教による、「ロボットセンサー」に関する実験をしました。ロボットを動かす仕組みを学び、普段使っているスマホにも同じものが使われていることに驚いていました。さらに「自分たちの身の回りのものに活用できないだろうか。」と考える生徒もいました。

4 農学部応用動物科学コース 荒川健佑 准教授による、「食品のタンパク質を測定する」実験をしました。生徒たちが行った実験で、「牛乳や豆乳のタンパク質量を測定すると、成分表示のタンパク質量より多くなっていた。」という結果から、「企業が出している商品は、検出される最小の量を表示していることが分かった。」と各々で実験をもとに、しっかり推測していました。

5 自然生命科学研究支援センター 宮地孝明 研究教授による、「組換えDNA実験」として、緑色に光る大腸菌を作る実験をしました。DNAの組換えを利用することで、普通では起こりえないことを起こせることに魅力を感じている生徒もいました。さらに、他の色にも光る大腸菌は作れないかと、実験意欲も湧かせていました。

20日(金)の午前は、2人の先生にご講義いただきました。

最初に、環境理工学部環境デザイン工学科 樋口輝久 准教授に講義「米子市の都市形成」をお話いただきました。理系だけど歴史を研究する理由や米子市の都市形成、景観の変化といったお話でした。生徒たちから、「多くの人たちが関わり、今の米子市ができていることを知り、改めて自分の住んでいる場所を考えるきっかけになりました。」「昔から発展してきて、現在も米子の砂浜を守っている技術など、未来につなぐことを大切にしていきたい。」等の感想がでました。

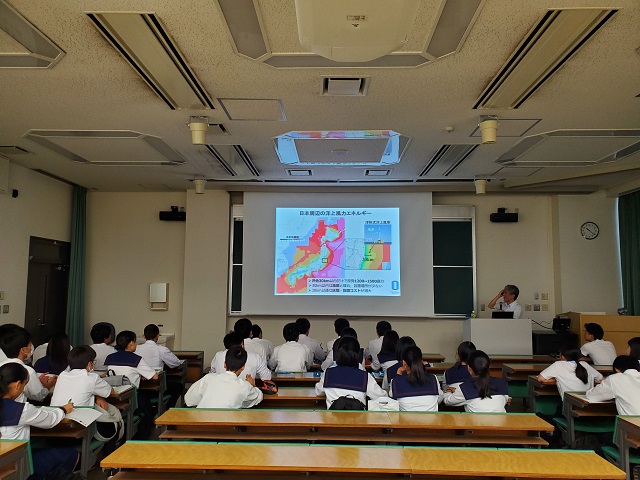

次に、環境理工学部環境デザイン工学科 比江島慎二 准教授に講義「海に眠る再生可能エネルギー」をお話いただきました。世界で注目される海洋エネルギーである、洋上風力発電と、自律高空帆走発電のメリットなどのお話でした。生徒たちから、「エネルギー開発などに携わっている人がいるからこそ、生活できているのだと感じた。」「自分たちが普段から触れているものに、もっと興味・関心をもって見てみようと思いました。」等の感想がでました。

最後に、本校卒業生の岡山大学の学生に、大学生活に関するお話をしていただきました。高校生の時から、大学生の生の声を聞くことで、自分の将来について真剣に考えるきっかけとなり、さらに、進路選択の視野を広げることもできました。その中で生徒たちは、「将来の選択肢が広がった。」「もっと色々なものに興味を持って、普段から生活してみよう。」など、先輩方からたくさんのことを学びました。

この岡山大学での探究的学習を通して、実験結果から導かれる考えや推測をもとに、さらに課題を発展させることの重要性や、研究や実験をする上で注意すべきこと等も学んでいました。また、今回の経験と先輩方の姿を見て、将来のことを考えるきっかけとなったと思います。今後も自分の目標に向かって、努力を続けてほしいと思います。

生命科学コース2年次生が8月6日(火)・7日(水)の2日間、鳥取大学医学部で探究的学習を行いました。

この研修は,生命科学コース設置以来行っている研修で分子生物学分野における基本的操作を体系的に学ぶ機会となっています。

8 月6 日(火)(1 日目)

9:30~10:00 開会式・医学部長 挨拶(全員参加)

10:00~10:15 遺伝子組換え実験に関する教育訓練(足立助教)

10:15~10:30 実習内容の概説(檜垣准教授)

10:30~12:00 実習1:組換えDNA 実験1(教員,大学院生)

13:00~14:00 講義1「がんの転移から命を守る ~小さなRNA 分子が示す大きな力~」(尾﨑准教授)

14:00~16:00 実習2:PCR 法1(アガロースゲル作成まで)(教員,大学院生)

8 月7 日(水)(2 日目)

9:30~11:00 実習3:組換えDNA 実験2 / クロマトグラフィー1(教員,大学院生)

11:30~12:00 実習4:制限酵素切断1(教員,大学院生)

昼食・休憩(講義室など)

13:00~14:00 講義2:「神経疾患の遺伝子異常 ~遺伝子診断と遺伝子操作を用いた研

究~」(中曽准教授)

14:00~16:00 実習5:PCR 産物, 制限酵素切断産物の電気泳動(教員,大学院生)

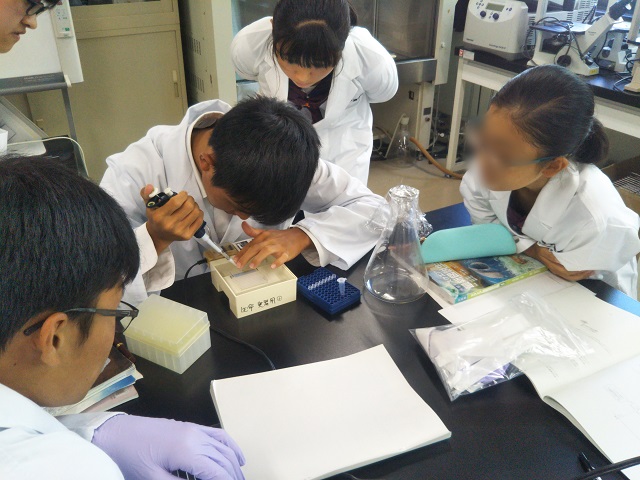

遺伝子組換え実験では,大腸菌へのGFPタンパク質遺伝子導入を行い,培地組成の違いによる実験結果の予測,論拠の討論など科学的思考力の訓練を行いました。また,発現タンパク質のカラムクロマトグラフィーによる精製まで行い,実際の分子生物学における基本的手技,手法を学びました。

DNA型鑑定の実習では,STRsを利用し模擬サンプルDNAをPCR法により増幅し,電気泳動の後,遺伝子型の判定を行いました。

また,別に遺伝子工学の重要なツールである,制限酵素処理も行い,λDNAを実際に3種類の制限酵素で切断し,切断断片の塩基対数の推定まで行いました。

このような実験は初めての生徒もいましたが、鳥取大学の先生方、学生の丁寧な指導のおかげで楽しみながら有意義な実習ができました。また、講義では、がん治療の最前線や遺伝子診断など興味深い内容をわかりやすく教えていただきました。今後の生徒のキャリアを考える上で貴重な体験ができました。

令和元年7月27日(土)、28日(日)に、日本変形菌(粘菌)研究会の大山合宿に、本校生徒3名が参加しました。

枯れ葉の裏や樹木の表面にいる変形菌の探し方を学び、最後はかなり見つけられるようになりました。また、顕微鏡なども使って、変形菌について研究しました。

(↑変形菌のアオモジホコリ)

生徒からは、「こんなところにいろいろな種類の変形菌がいることに感動しました。」「最後には、うまく見つけられるようになってよかった。」等の声があがりました。これからも探究的視点を持って、勉学に励んでいくことを期待します。

令和元年7月25日(木)に、医療法人会 内科・消化器内科 よろずクリニック 萬 憲彰様に、「性(生)に関する講演会」として、「聞いたことがない人生の話」をご講演いただきました。生命倫理に関する講演で、生徒も、自分の生き方について改めて考えるきっかけとなったと思います。今後の生活にも、学んだことを大きく反映させ、さらなる成長を期待します。

令和元年7月14日(日)に、日本生物学オリンピック2019の予選が行われました。長崎県で開催予定の『日本生物学オリンピック2019 本選』に出場する80名の代表選考を兼ねており、本校から39名の生徒が参加しました。当日は、生物学の理論問題に挑戦しました。理解力、応用力、考察力、科学的処理能力を必要とする問題が出題されました。生徒から「考えさせられる問題で面白かった。」「生物学は暗記すればよいものだと思っていたが、考えることが重要であることが分かった。」「生物学に対しての考え方が変わった。」等の声がありました。この経験を経て、さらに広い視野をもって、今後の生活に役立てていくことを期待します。