今日の出来事

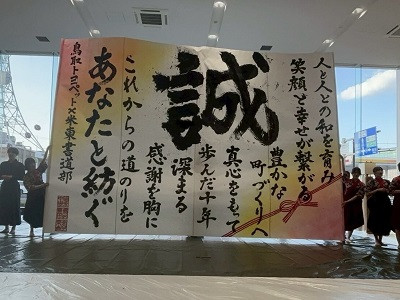

令和7年12月7日(日)、鳥取トヨペット米子店で、福米中吹奏楽部と合同書道パフォーマンスを行いました。当日は一般のお客さま、このイベントに集まってくださった観客の方など、大勢のお客様方に観ていただき、会場は大変な盛り上がりを見せました。

今回のパフォーマンスを通して得た集中力と表現をする喜びを今後の活動に活かしていきたいと思います。ご来場くださった皆様、そして素晴らしい演奏で会場を盛り上げてくださった福米中吹奏楽部の皆さま、本当にありがとうございました。

次回は、1月3日(土)11時からイオンモール日吉津で行われる新春書道パフォーマンスに参加します。

今日の出来事

令和7年12月15日(月)、SSH沖縄研修に参加する1・2年次生26名が学校を出発し、昼過ぎに那覇へ到着しました。冬の冷え込みから一転した温暖な気候の中、本州との気温や景色の違いに驚きながら、研修初日を迎えました。

到着後は貸切バスで首里城公園を訪れ、見学を行いました。2019年の火災からの復興が進む首里城では、再建工事の様子を間近で見ることができ、琉球王国の歴史や文化が現在へと受け継がれていることを感じる機会となりました。

見学の中では、すでに取り組んでいる探究テーマを意識しながら周囲に目を向ける生徒の姿も見られました。建造物だけでなく、城内の環境や細かな点に関心を寄せる様子が印象的でした。

明日は、美ら海水族館および大浦マングローブ林を訪問し、沖縄ならではの自然環境や生態系について理解を深める研修を行う予定です。

今日の出来事

令和7年12月13日(土)、米子ふれあいの里で行われた2025年度高校生フォーラムIN米子において、2年次生 内田 敬太朗さんと真栄 拓実さんのレぺゼン南部町班がTVC株式会社賞を受賞しました。二人は、課題探究応用において、ふるさと南部町の農業衰退について科学的手法で分析した内容を提言し、その情熱と創造力が認められ受賞しました。

2人の今後の活躍を期待します。

今日の出来事

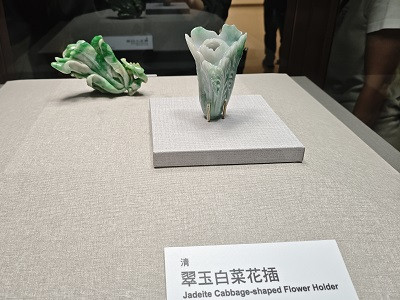

4日目の研修では、生徒たちは各班に分かれて自由計画に沿ったコースで台湾市街を散策しました。台湾文化や歴史を学ぶことができる史跡や施設へも足を運びました。

(故宮博物院)

(翠宝白菜)

夕方には士林夜市へ行き、小籠包などの台湾名物はもちろん、日本では味わったことのない食べ物に触れました。日本では経験することのできない台湾の食文化も体験することができました。

今日の出来事

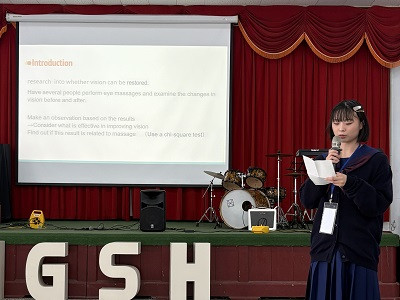

3日目は、台湾国立新竹女子高級中学を訪問し、交流を行いました。

午前は、新竹女子高級中学の生徒による儀仗隊の歓待を受け、記念式典が執り行われました。式典では、記念品の交換や協定書への調印が行われ、交流協定を結びました。

その後、新竹女子高級中学の生徒による新竹市の紹介やバンドによる演奏、ダンス披露などの歓迎パフォーマンスが行われました。本校からは、2年次生 大野 佳南さんによる視力改善に関する探究成果発表や、鳥取県・米子東高校の紹介プレゼンテーション、日本の学校クイズ、ダンス、校歌披露などを行いました。新竹女子高級中学の生徒からは、手拍子や歓声が聞こえ、パフォーマンスを楽しんでいる様子でした。

午後は、グループに分かれて授業に参加しました。新竹女子高級中学の生徒が準備したゲームも交えながらの交流でした。

ゲームでは、お互いに英語や日本語、中国語を駆使してコミュニケーションを行いました。難しいからこそ、おもしろさを感じ、楽しい交流となりました。

放課後はクラブ活動を見学し、あっという間に別れの時間になってしまいました。1日という短い間でしたが、生徒たちはさまざまな活動の中で、国境を越える絆を深め合いました。新竹女子高級中学の皆様ありがとうございました。

今日の出来事

2日目の午前中は桃園市立陽明高級中学を訪問し、交流しました。

両校の校長先生のご挨拶、両校の生徒の学校紹介を英語・中国語を交えて行いました。

また本校の生徒からは日本と台湾の学校文化の違いに関するクイズやダンスを披露し、応援団員をリーダーにして校歌と陽明高級中学への応援エールを送りました。

その後、ワークショップが行われ、各グループに分かれて、台湾のため池に関する学習を行いました。台湾には多くのため池がありますが、近年の土地開発のためにさまざまな問題が発生していることを学習しました。午後は生態公園に移動し、さらに学習を深めました。その後、陽明高級中学の生徒たちに学校内を案内してもらいました。

1日を通してお互いに絆を深め合った生徒たちは最後に写真を撮ったり、感謝を伝え合ったりして、別れを惜しんでいる様子でした。

陽明高級中学の生徒や先生方のお見送りの中、次の宿泊先に向かいました。陽明高級中学の皆様、ありがとうございました。

今日の出来事

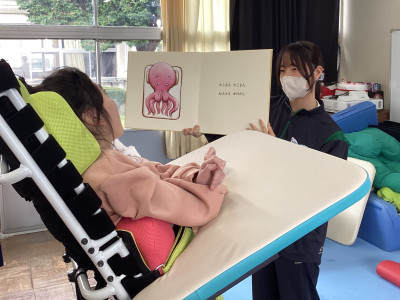

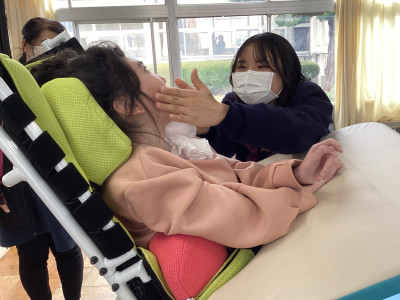

令和7年12月4日(木)・5日(金)(各日半日)、本校の1年次生2名、2年次生5名が、鳥取県立皆生養護学校で実施された特別支援教育体験会に参加しました。本年度初めて、本校生徒を対象に実施されました。

はじめに、野口副校長先生より特別支援教育の概要についてご説明いただきました。その後、校舎内を見学しながら施設・設備について説明を受け、本校とは異なる点や、さまざまな工夫が施されていることに気づくことができました。

続いて、授業の様子だけでなく、ケアや食事の場面を見学しました。給食の種類が8種類もあることを知り、生徒たちは大変驚いていました。

2日目には、参加生徒自身が授業に加わり、児童・生徒と一緒に活動しながらサポートを体験しました。最初はどのように関わればよいのか戸惑いもあり、緊張した表情も見られましたが、次第に子どもたちとの距離が縮まり、笑顔で交流する姿が多く見られるようになりました。

今回の体験を通して、生徒たちは特別支援教育への理解を深めただけでなく、障がいのある方への理解や関わり方についても多くの学びを得ることができたようです。

〈参加生徒の気づきや感想〉

・授業が児童・生徒一人ひとりに合わせて、さまざまな工夫がされていた。

・緊急時の対応などがホワイトボードで共有され、学校全体で連携できる体制が整っていると感じた。

・先生方が児童・生徒一人ひとりの目を見ながら会話し、毎日の小さな変化にも敏感に気づいていた。

・児童・生徒の笑顔や笑い声に触れ、ふれあうことの楽しさを実感した。

・小さい子どもたちがとてもかわいらしく、親しみを感じた。

今日の出来事

令和7年12月8日(月)、台湾桃園市立陽明高級中学校、台湾国立新竹女子高級中学校との交流を行うため、台湾研修に参加する25名の生徒が米子鬼太郎空港を出発しました。台湾時間の午後3時30分に台北空港に到着し、貸し切りバスで1日目の宿泊地である住都ホテルへ移動しました。

午後6時から陽明高級中学の教職員の方々から歓迎をしていただき、台湾の豪華な夕食をごちそうになりました。本当においしい食事で生徒の箸も会話も止まりませんでした。

陽明高級中学の林校長先生から生徒たちにサプライズプレゼントもあり、生徒は大喜びでした。さて、翌日はいよいよ、陽明高級中学との交流ということで生徒たちも楽しみにしていました。

今日の出来事

令和7年10月31日(金)~11月2日(日)、倉吉市エースパック未来中心で開催された令和7年度鳥取県高等学校総合文化祭・第53回演劇発表会において、演劇部が最優秀賞を受賞しました。

11月12日(水)に本校応接室で表彰式が行われ、校長先生から表彰状が手渡され、激励の言葉をいただきました。

第63回中国地区演劇発表会は、12月20日(土)・21日(日)に岡山芸術創造劇場ハレノワ(岡山市)で開催されます。

部員たちは「本番まで残り少ないですが、全国大会出場を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします」と力強く意気込みを語ってくれました。

今日の出来事

令和7年10月25日(土)に行われた「科学の甲子園鳥取県予選会」に本校から2年生8人のAチーム、1年生8人のBチームの2チームが出場しました。筆記部門と実験部門(物理・化学・生物)が行われる中、Aチームは筆記競技・生物実験部門で第1位、Bチームは化学実験部門で1位を獲得しました。総合順位ではAチームが僅差の2位、Bチームが3位といずれも上位を占めましたが、惜しくも全国大会には届きませんでした。

12月3日(水)に本校応接室において表彰式を行い、校長先生から表彰状が手渡されました。

大会後、Aチームの2年生は「来年は必ず全国へ」と後輩に思いを託し、Bチームの1年生は「来年こそすべての部門で1位を取り、断トツで全国大会へ行く」と強い決意を語っていました。

生徒たちがこれまでの挑戦で培った力と情熱が、今後の活動に大きく実を結ぶことを期待しています。