今日の出来事

夏季休業中に多くの生徒が発表会に参加しました。

1.山陰探究サミット 7月29日(月)

島根県出雲市にある平田文化会館にて出雲高校主催で開催された標記の大会に、3年次生の「課題探究発展」の授業を代表して2名の生徒が参加しました。渡邉 郁美さんは「小学校での英語教育におけるフォニックス指導」のテーマで、繁浦 古都子さんは「小劇場をつくり高校演劇公演を行うことでどのような地域活性化につながるのか」のテーマで、それぞれ口頭発表しました。2名とも、これまでに取り組んできた研究をまとめ、分かりやすい発表をしました。

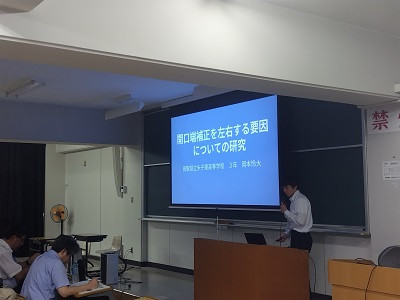

2.全国高等学校総合文化祭自然科学部門 8月2日(金)~5日(月)

岐阜県大垣市にある岐阜共立大学にて開催された標記の発表会に、自然科学部が3部門の口頭発表に参加しました。物理部門に3年次生 岡本 怜大さんがテーマ「開口端補正についての研究」で、化学部門に3年次生 井上 葉月さんと廣澤 優奈さんがテーマ「アントシアニンの変色に関する研究」で、生物部門に2年次生 藤原 和叶さんと完田 静香さんがテーマ「サカマキガイの生存可能な溶存酸素量」で発表しました。昨年から取り組んだ研究や先輩から引き継いだ研究をそれぞれが発展させ、発表しました。

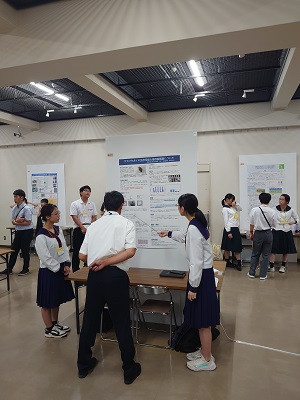

3.SSH生徒研究発表会 8月6日(火)~8日(木)

兵庫県神戸市にある神戸国際展示場にて開催された標記の発表会に、3年次生「課題探究発展」の授業を代表して、大倉 優衣さん、山本 玲奈さんの2人が「カラスの好む食品群について(動物・医学系)」というテーマで参加しました。全国のSSH校から代表が集まる盛大な発表会で、長い時間をかけ積み重ねてきた観察データを基にカラスの生態について発表しました。

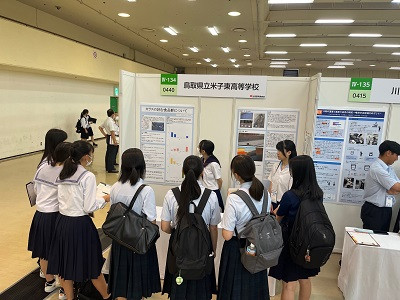

4.令和6年度中国四国九州地区理数科課題研究発表会 8月19日(月)、20日(火)

島根県松江市にある島根県民会館にて開催された標記の発表会に、自然科学部2年次生 藤原 和叶さんと完田 静香さんがテーマ「サカマキガイの生存可能な溶存酸素量」でポスターセッションに参加しました。工夫を凝らしたポスターに仕上げ、良い発表をしました。

いずれの発表会も全国各地の高校生との活発な交流の場となり、充実した会となりました。このような機会を作っていただいた関係者の方々に感謝いたします。

今日の出来事

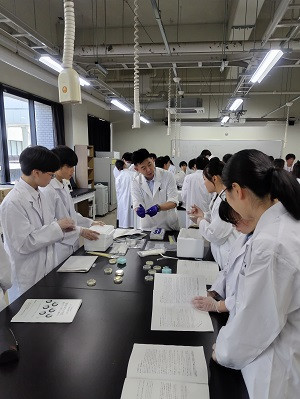

令和6年8月7日(水)~9日(金)の3日間、鳥取大学医学部並びに研究推進機構研究基盤センターにて、生命科学コース2年次生が参加し、探究的学習を実施しました。3日間の日程で、組換えDNA実験、クロマトグラフィー、PCR法、制限酵素切断と電気泳動などの実験・実習、講義聴講をさせていただき、現代生物学の根幹をなす遺伝子に関する学びを深めました。

生徒から積極的な質問が出たり、休憩時間に議論が起こるなどとても有意義な3日間になりました。生徒からは、「実際に実験や実習をすることで、より深い学びを体感することができた」、「これまで学習してきた知識が初めて繋がった気がする」など、前向きな発言があり、多くの学びを得ることができました。

今日の出来事

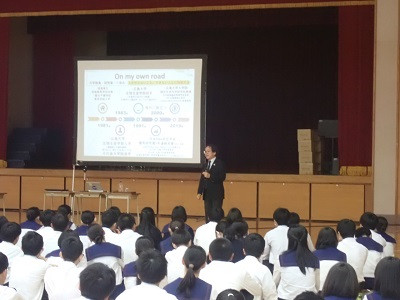

令和6年9月7日(土)、本校多目的ホールにて希望生徒65名が参加し、土曜活用事業を行いました。株式会社メンタリスタ代表取締役 大儀見 浩介 氏を講師に、「DMNの活性化とパフォーマンスの向上」と題してオンラインで講義をしていただきました。

脳科学、心理学の観点から心の仕組みや育て方、それを部活動や勉強などへのパフォーマンスに繋げる方法を学びました。

生徒は「どんなネガティブなことでも、ポジティブにリフレーミングすることでより良いメンタルで生きていけることが分かったので実践していきたいです」「小さくて細かい目標が自分の大きな夢を叶えるのに必要なやる気を出すことが分かったので、プロセス目標を自分に合った上手な塩梅で決めたいと思いました」など、前向きな感想が多くありました。

今後の探究活動や生活などに活かしてくれることを期待します。

今日の出来事

令和6年8月6日(火)西伯郡南部町の「いくらの郷」で、『「生物多様性の自分ゲートを見つけてみよう。」~里地里山たんぼビオトープで、昆虫・植物・動生物を大学生と一緒に探してみよう』と題して、公立鳥取環境大が企画した観察会に希望生徒14名が参加しました。環境大の大学院生や生物部学生の案内の元、里山の生き物を観察し、その多様性のすばらしさやそれを守る人の活動の大切さを感じる経験となりました。

今日の出来事

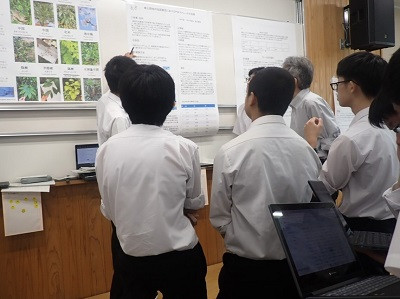

令和6年7月26日(金)、本校で「令和6年度SSHイノベーション成果発表会」を開催し、3年次生が、昨年度からの探究内容を深めた成果をポスターや英語で発表しました。

SSH運営指導委員の方等を本校にお招きし、廊下の壁や多目的ホール内のパネルに101本のポスターを掲示して、各グループが、教職員や生徒に自分自身の言葉で研究内容を伝えました。また、五つのチームがGoogleスライドを用いて英語で発表しました。どちらの発表でも活発な質疑が行われ、それぞれのテーマについてさらに考えを深めることができました。

以下は生徒の感想です。

・2年次での探究からさらに発展させて分析していくプロセスを学ぶことができた。

・発表では、相手の反応を見ながら、わかりにくいところは具体例などを用いて説明することができた。

・今から地域のさまざまなことに目を向けておくことで、将来地元に戻ってきて働くときに、地元のためにできることに気付けるのではないかと考えた。

この発表会を通して、生徒は探究内容を深めただけではなく、他者に適切に伝えることの難しさや面白さも学ぶことができました。この経験が彼らの次の挑戦に繋がっていくことを期待しています。

今日の出来事

令和6年7月17日(水)鳥取西高校にて、標記の発表が開催され、本校から3年次生 有富 真子さんと梅林 絢音さんが、テーマ「SDGsと幸福度の関係性 ~真庭市の取り組みから考えること~」で口頭発表を行いました。質疑応答では、鳥取西高生の皆さんからの建設的な質問により活発な意見交換ができ、充実した発表となりました。

本校の課題探究は、理系分野だけでなく文系分野もそれぞれのテーマで研究を深めています。発表したチームは文系分野で、SDGs達成目標の2030年が近づく中、各種SDGs活動に携わることが幸福度にどう影響するかを考察し、活動の促進に資することを目指すという探究に取り組みました。

発表した生徒は「他校の生徒にも発表を聞いてもらうことで、より一層たくさんの人にSDGs活動について知ってほしいという思いが深まりました」と話してくれました。

この経験が第一歩となり、生徒達の思いが広がっていくことを期待しています。

今日の出来事

令和6年7月27日(土)、土曜活用事業「山陰海岸から日本海の成り立ちが見えてくる」を行いました。

本校では、土曜日を活用して地域における多様な学習や体験活動をする機会として、「土曜活用事業」を行っています。

今回協力していただいた境港総合技術高校の実習船「若鳥丸」は、県民利用の日を設けており、乗船を通して児童、生徒、学生が水産業や海洋環境、船のことなどを直接体験して学ぶことができます。

今回は「鳥取県生活環境部自然共生社会局山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館」総括専門員兼副館長 安藤 和也さんに、山陰海岸ジオパークの重要性や鳥取砂丘から浦富海岸の成り立ちについてご指導いただきました。

参加した24名の生徒からは「鳥取の地質や山陰のジオパークに触れられる貴重な体験だった。実際に見られてよかった」「知っていないと見えないものがあるという安藤さんの言葉に共感した。もっと鳥取県各地の地質について知りたい」などの感想があり、海洋環境と鳥取県の地質について、関心が高まった様子が見られました。

今日の出来事

令和6年6月12日(水)、1年7組の進路LHRの授業の一環として、オンラインによる卒業生の講演会を行いました。

講師はこの春、生命科学コースを卒業した土海 孝太さんです。土海さんは在学中に化学グランプリ2023において最高賞にあたる大賞受賞をはじめとして、様々な取り組みで輝かしい成績を収めました。

講演では、高校生活の送り方、進路選択について、各教科の学習の仕方、探究活動や課外活動、資格取得の勧め等、多岐にわたるお話がありました。1・2年生の間はいろいろなことにチャレンジし、進路選択の際は周りの人の意見に流されないで、後悔しない選択をしてほしいこと、夢を成し遂げるためには目標を細分化し、逆算して計画を立てること、探究活動に力を入れ、「打って出る」等は全国の人と知り合うチャンスなので参加した方がよいことなどを話され、高校生活をいかに過ごすべきか指針となるお話でした。

その後の質疑応答でも多くの生徒が質問していました。生徒たちにとって、自分の将来を考えていく上で良い刺激になったようです。

今日の出来事

令和6年6月15日(土)、本校にて土曜活用事業「米東版MOGI模擬国連」を行いました。

米子東高校では、土曜日を活用して地域における多様な学習や体験活動をする機会の場として、「SSH土曜活用事業」を行っています。今回は「模擬国連大会」をもとに、短時間で模擬国連を体験できるように米東・言語技術同好会の部員が企画・運営し、19名が参加しました。

今回は「教育」というテーマで行い、初めて参加した人も各国の大使として、自国の状況把握からスタートしました。そして、より良い課題解決のための提案が出来るように積極的に意見交換を行いました。

参加者の感想には「今回の活動を通して、自ら取り組む姿勢や社会問題への意識や関心が高まった」というものや、「多くの資料を読み込むことや各国の利益をバランスをとって考えるのが難しかった」というものがありました。

この難しさこそが、面白さに変わったり技術として身についていくのも、模擬国連の特徴だと思います。

今後も多くの人にこの模擬国連に参加してもらい、思考力、発信力の向上や社会問題への関心を喚起するように活動をすすめていきたいと考えています。

今日の出来事

令和6年6月6日(木)2、3限に第1体育館にて、1年次生の「課題探究基礎」の授業の一環として、STI講演会を行いました。広島大学大学院統合生命科学研究科 西堀 正英教授に「探究活動を始める前に~探究活動を始める前に何をすべきか、実は探究する課題は身近に数多くある~」という演題でご講演いただきました。

講演の中で、生徒たちはこの講演を題材に「再話」に挑戦しており、講演の聞き方、表現方法についての実践的演習を行いました。

課題探究基礎では、探究活動の基本的技能を身につけ、さらに探究活動を実施する上での動機付けを目標に授業を行っています。西堀先生のお話や問いかけに生徒は活発に発言し、生徒にとって探究活動の楽しさを感じるよい時間となりました。

生徒は「探究する題材は身近なところにたくさんあると気づかされた」「『失敗は成功のもとで、失敗は捨てない』ということが心に残りました。失敗したとしてもそれを成功へと繋げるために、分析して行動していくことが探究なのだと思いました」など、興味・関心が高まった様子が見られました。