文系理系コース選択が間近に迫り、自分の進路への意識の高まるこの時期、進路学習発表会を行いました。

4~5人を1グループとし、大学の各学部・学科の特性や、どんな職業につながるかなどについてこれまで調べてきました。

発表後には質問に答える姿も見られました。

プレゼンテーションソフトを用いての発表などそれぞれ発表の仕方にも工夫が見られ、

発表者以外の生徒たちも真剣に聴き入っていました。

これをきっかけとし、さらに自分の夢につながる進路への意識を高めてくれることでしょう!

今日の出来事

夏期学習合宿(大山合宿)に無事出発しました。勝負の夏をむかえ、129名の3年生が引き締まった表情で大山へ向かいました。大学入試本番までカウントダウンが進む中、この大山合宿でひたすら勉強と向き合い自分自身を磨く場となることを期待しています。

大学生のOB,OGも8名大山へ同行し、後輩の支援を行ってくれます。周囲の協力と、支援に感謝しつつ、有意義な合宿にしてほしいと思います。

バスに乗り込み、いよいよ合宿のスタートです。

それぞれに目標を持って、帰ってくるころには一段と頼もしい姿になっていることを期待しましょう。

7月4日(水)2限に、第2回校内スクラム教育を実施しました。今回は専攻科生と、2年学術クラス・教養理系クラスが合同で数学い取り組みました。合同で問題演習を行い、専攻科の生徒が2年生に解説をしました。能動的な学習を通じて専攻科生・2年生双方の理解が深まったようです。

着席後、全員で問題演習 演習後、熱心に説明する専攻科生

積極的にコミュニケーションを図る女子グループ 演習・解説後、先生の話をきく専攻科生と2年生。

授業後も専攻科生に「わかるまで聞く」2年生 w授業後も、研究し続ける2名の専攻科生w

6月26日(火)4限に、2年生学術クラス・教養クラス文系と専攻科生の校内スクラム教育を実施しました。本校専攻科は今年度で廃止が決定しており、2年生は来年度専攻科生とともに学ぶ機会がありません。しかし、専攻科生と学ぶことは、現役生にとってはよい刺激となっており、主体的・内発的な学びへとつながっています。また、専攻科生にとっても、教え、伝えることで、自らの理解度を知り、表現力を伸ばす良い機会となると考え、今回、英語科・数学科の協力をえて、校内スクラムを行うことになりました。

専攻科生に教わる2年生。「わかりやすい」と好評でした 「ここはこうで・・・」 「ふーん、なるほど」

さすが専攻科生、わかりやすい説明に努めてくれました。 専攻科生がたってレクチャーしてくれました。

本日第1回は、英語です。まずはグループをつくり、各自問題演習を解きました。その後、2年生が専攻科生に質問。普段は一斉に講義形式で行なわれていますが、今日は専攻科生が説明してくれました。ときには、一緒に悩んでくれる場面もあり、活発に学び合う姿勢がみられました。授業後2年生に様子をきくと、「わかりました」という明るい反応がかえってきました。さらに、専攻科生の学ぶ意欲に刺激された生徒もいたようです。また、専攻科生からは、「積極的に問題を理解しようする姿勢に感心した!」との声も。これからも、同じ校舎で、ともに目標に向かい頑張ってほしいと思います。

第2回は、7月4日(水)に、2年生学術クラス・教養クラス理系と専攻科生が数学の問題にチャレンジします。

本日7限目、防災教育講演会を行いました。

講師:西田 良平 先生(放送大学鳥取学習センター所長)

演題:「学校周辺で予想される災害と災害時の対応について」

先生ご自身の研究から、東日本大震災の教訓、また自分たちの住む鳥取県中部地区で起こりうる自然災害についてご講演をいただきました。

いつやってくるかわからないものだけに備えや防災への関心など日常からこころがけてほしいと思います。

ぜひご家庭でも話題にして、家族みんなで意識を高めていきましょう。

西田先生、本日はありがとうございました。

豊富な資料を示して、震災への対応を説明されました 講師の西田良平先生

6月15日(金)から前期中間考査が始まりました。定期考査は年に4回ありますが、それまでの学習内容を整理し、定着させる大事な試験です。ここでしっかり課題や自主学習に取り組むことで、入試に必要な基礎力が身につきます。試験は19日(火)まで行われます。試験日の午後の時間の使い方、土日の過ごし方を工夫して、満点を狙ってください。

真剣な表情で試験に取り組む生徒たち 「机上には筆記用具のみ!バッグや教科書は廊下に!」

5月22日から行われた教育実習がほぼ終了しました(一部実習生は6月8日まで)。最初は戸惑いの色が隠せなかった実習生の先生方も、2週間後には堂々と授業を行ようになりました。生徒も実習生から、進路決定の話や大学生活の話などを聞いて、進学のモティベーションを高めていました。

高橋 志帆 先生(日本史) 伊藤 恵 先生(数学)

岩田 奈穂 先生(英語) 水谷 瞭平 先生(現代社会)

杉本 拓優 先生(地理) 徳安 麻菜美 先生(国語)

和井 あかね 先生(数学) 濱橋 めぐみ 先生(英語)

本日(5月7日)、平井伸治鳥取県知事が本校を視察されました。

牧尚志校長の説明に対して、成果が上がっていると高い評価をいただきました。また、スクラム教育をはじめとする中高連携事業や他の高校との連携についても期待を寄せていただきました。その後1年生と専攻科の教室をご案内し、本校教員と生徒との真剣な学びの現場を参観していただきました。

30分間という短い時間でしたが、多くの内容を説明させていただきました。貴重な時間を本校のためにさいていただきましたことに心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

本校の取り組みの説明 質疑応答

1年生の授業参観(英語) 専攻科の授業参観(国語)

3月30日付朝日新聞に本校生徒の学習活動を紹介していただきました!

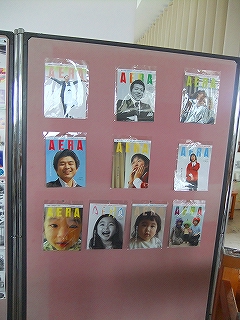

科目名:美術Ⅰ 単元名:「われらのアエラ!」 計4時間

分野:デザイン、映像メディア表現

朝日新聞 2012.03.30 *この記事を朝日新聞に無断で転載することはできません。

◎デジタル版記事もあります。

授業の様子 その他続き→

カメラマンより指示 ~特設スタジオ(担当教員作)にて 表紙に使えそうな写真を選ぶ

今、世の中ではどんなニュースが… この写真に合うロゴの色は…

気になる見出しの表現とは… 背景の色は…

参考作品として教員バージョンなど…