今日の出来事

4月19日(金)、定時制は倉吉博物館で「ジュディ・オング倩玉 木版画の世界展」を鑑賞したあと、打吹山展望台まで登りました。ジュディ・オング倩玉さんの素晴しい版画に魅せられて、作品の前で立ちつくす生徒もいました。また、打吹山展望台までの往復路では打吹山の自然を堪能しながら皆で楽しく歩きました。

岡本教頭先生の挨拶 手嶋先生から連絡と注意

倉吉博物館へ入館 打吹山展望台へ到着

4月9日(火)、本日は対面式を行いました。

生徒会長による在校生歓迎の言葉に始まり、新入生・在校生の紹介、新入生代表の挨拶、生徒会行事の説明と続きました。今年度初めての取組として、生徒の様子を記録したDVDを全員で見ました。

定時制で行われる一年間のおおよその行事が伝わったと思います。

今日は、初顔合わせということもあり、新入生は幾分緊張気味でしたが、全校で取り組む行事がいろいろありますので、これから打ち解けてくれると思います。

生徒会長歓迎の言葉 新入生代表挨拶

本日18時から定時制の新任式と始業式が行われました。

新任式では2名の先生の紹介がありました。両名の先生、よろしくお願いします。

始業式では校長先生から「定時制での学びが、自分の人生を自分自身で切り開いていくための力となるように期待します。有意義な1年にしましょう」とのお話がありました。その後、職員紹介や各分掌からの連絡がありました。生徒たちは真剣に先生方の話を聞いていました。

新任式:河田副校長先生(左)と清水先生(右) 始業式:校長先生の式辞

ご入学おめでとうございます。入学式終了後、定時制新入生LHR並びに保護者会が大会議室にて行われました。教頭先生の挨拶、職員紹介、1年次担任団の挨拶、各分掌からの連絡の順で進行されました。いよいよ高校生活の始まりです。明日は対面式です!

岡本教頭先生の挨拶 1年次担任団の挨拶

各分掌からの連絡 会の様子

3月22日(金)に終業式、表彰式、離任式が行われました。終業式では、校長先生の式辞と諸連絡があり、この一年間の振り返りと来年度に向けた春休みのすごし方について話をしていただきました。

表彰式では、精謹賞、高体連スポーツ賞、倉吉市教育委員会表彰が授与されました。その後、離任式が行われ、副校長先生を含め、3名の先生方をお送りすることになりました。

離任者の挨拶の後、お世話になった先生方へ、生徒会から花束の贈呈が行われました。

校長先生の式辞 精謹賞授与の様子

離任される先生方からの挨拶 ありがとうございました(花束贈呈)

3月21日(木)、3・4限に第3回球技大会を校内で開催しました。前半は個人戦(バドミントン・卓球)、後半は団体戦(ペタンク・バスケットボール)の試合を行いました。まだ夜は冷え込む時期ですが、体育館の中では皆が夢中になって熱戦を繰り広げ、1・2年次生の親睦を深めていました。

開会式の様子 試合風景

本日3月1日(金)卒業式が行われ、定時制生徒17名がめでたく卒業しました。全体の卒業式の後、大会議室で教頭先生の祝辞や卒業証書授与式、表彰式を行いました。夜間定時制に通うということは、登下校一つとってみても、交通手段の確保など苦労が少なくありません。定時制で過ごした期間に長短はありますが、様々な困難を乗り越えて最後まで通い続けた皆さんの努力に敬意を表し、保護者の皆様をはじめとする多くの方々のご支援に感謝いたします。このよき日を迎えた卒業生の皆さんのこれからの活躍を期待しています。

生徒1人1人に卒業証書を授与 生徒代表の挨拶

担任の先生の挨拶 卒業生と教職員の集合写真

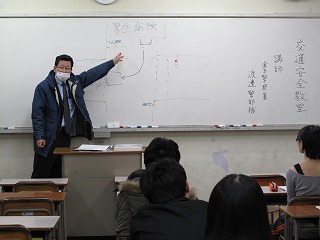

本日(2月22日(金))2限に、鳥取県倉吉警察署から渡邊警部補さんに本校においでいただいて交通安全教室を行いました。

鳥取県内では昨年1年間に交通事故が1400件近くあり、倉吉地区で死亡事故の件数が多かったことや中部地区で起こった事故の具体的な事例をもとに交通安全について話しをしていただきました。

交通事故を防ぐためには交通ルールを守ることは当然ですが、自動車を運転したりや自転車を使っているときは運転に集中してほしいことも強調されました。傘さし運転の禁止や運転中の携帯電話の使用禁止を含め、皆さんが交通ルールを守るとともに、歩行者の人も周りをよく見て交通安全に努めてほしいと思います。

具体的な事故の例をもとに説明 生徒会長からの謝辞

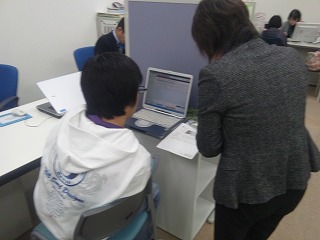

定時制では、本日(2月18日)から、2年次生徒全員が、1人ずつ倉吉パープルタウンにある『くらよし若者仕事ぷらざ』に出かけて、職業適性診断を受けたり、若年者就業支援員の方との進路相談を行っています。

この取り組みは昨年度から始めたもので、「自分の得意な分野」や「興味のある職業とのマッチング」などの診断結果をもとに、自分にあった職群などのアドバイスを受けたりしています。

本校のキャリアアドバイザーの森本さんや進路担当の先生とも話しをしながら、情報を入力したり、診断データをもとに若年者就業支援員の方と相談していました。

職業適性診断システムの活用 診断結果をもとに支援員さんと相談